2016年,宋代建窑茶盏,在纽约佳士得拍出7800万天价。这件承载美学的器物,引发当代共振:硅谷精英,用它治疗算法焦虑;东京国立美术馆,将其奉为“东方美学源代码”。

当人们从宋代美学中寻求答案时,赫然发现,当下全网追捧的松弛感、断舍离、反焦虑……全是宋人玩剩的哲学游戏。宋代美学,到底美在哪?它惊艳千年的底层逻辑,又是什么?

一、“大道至简”的极境追求

宋式极简绝非空洞的克制,而是以精微意象,开启宇宙的诗性编码。

历史表现:

汝窑天青釉追求“雨过天青云破处”的纯粹。(周辉《清波杂志》)

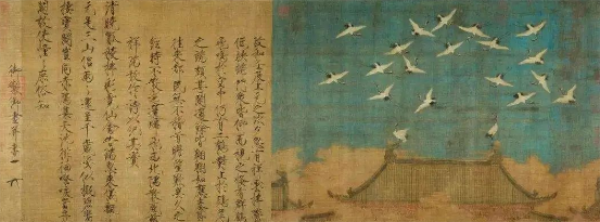

宋徽宗的《瑞鹤图》,仅用20只鹤+一抹石青,构筑天人之境;范宽的《溪山行旅图》,仅用一座主峰震慑观者,山脚留白处暗藏30种苔点技法,构建“无画处皆成妙境”。

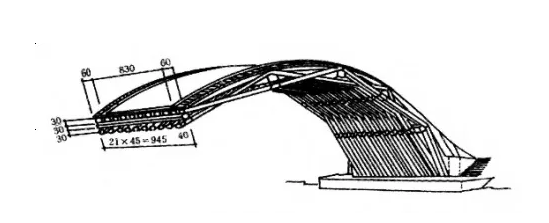

宋式家具取消唐式繁复雕花,靠背线条曲率精确到0.1寸定乾坤。(《营造法式》记载)

哲思内核:

道家“大道至简”:

“万物之始,大道至简”,剥离表象直抵本质;《道德经》“少则得,多则惑”的视觉转化。

禅宗“空寂观”:

“无一物中无尽藏”(苏轼题文同墨竹)——留白不是虚无,而是包罗万象的容器。

极简成为精神修炼,朱熹观天青瓷“三日不视他物以养气”。

东西对比:

当欧洲哥特式教堂,堆砌彩色玻璃时,宋人用单色釉,抵达美学巅峰。

点评:

极简不是终点,而是容纳万象的起点。比起断舍离扔东西,不如给欲望做减法,给精神做乘法。

二、“天人合一”的自然观照

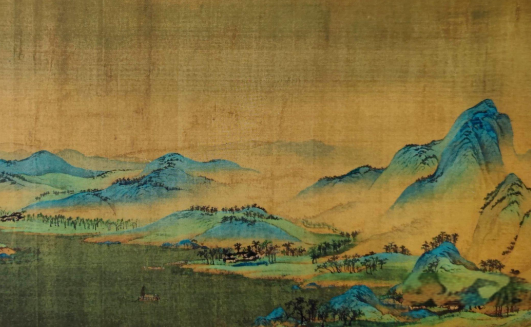

宋人山水是折叠时空的宇宙卷轴。大英博物馆东方部主任朱利安·鲁比曾惊叹:“这是人类第一次用艺术完成哲学拓扑。”

历史表现:

郭熙《早春图》采用“三远法”(高远/深远/平远),将山水画变为“可移动的宇宙”,比西方布鲁内莱斯基的透视法,早350年。

苏轼在黄州“雪堂”种梅,每株修剪角度对应《周易》卦象。

苏州沧浪亭“借天为幕,引水为琴”;宋人园林“平地造山”技术,用太湖石堆出7米高“云岗”却不违和。

哲思内核:

儒家“格物致知”:

程颢“观鸡雏可以观仁”(《大心体物》)——从生命动态参悟天理。

庄子《齐物论》:

打破物我界限,苏轼“寄蜉蝣于天地”;林逋“暗香浮动月黄昏”,将草木禽鸟视为生命伴侣,打破动植物与人类的物种界限。

东西对比:

比华兹华斯“湖畔派自然观”,早700年,且更具系统哲学支撑。

点评:

这种审美不是征服自然,而是在观照中,完成生命与天道的共振。

三、“残缺即圆满”的辩证美学

日本民艺之父柳宗悦曾说:“宋瓷的残缺之美,让现代设计羞愧——我们还在修饰表面,他们早已在破碎中建立新秩序。”所有自称强迫症的现代人,都会被宋瓷治愈。

历史表现:

哥窑工匠用墨汁浸染冰裂纹,将缺陷炼成“金丝铁线”勋章。

钧窑《玫瑰紫釉葵花盆》,故意让釉料含铁量失衡,记录1300℃火焰的“失控美学”,主动追求“缺陷”。

宋徽宗瘦金体“横画收笔必顿挫”,刻意暴露运笔脆弱性。

苏轼定制带裂纹砚滴,刻铭“此疵甚妙,可贮月光”。

哲思内核:

禅宗“无常观”:

“诸行无常,诸法无我”(《大智度论》)——冰裂纹即无常的具象化。

道家“大成若缺”:

窑变釉色达76种,残缺方显生机。

东西对比:

当希腊追求完美肉体时,宋人早就参透:真正的完美,是学会与裂痕共生。西方至今称冰裂纹为“宋裂”。

点评:

这种审美通过接纳缺陷,抵达“月圆则缺,水满则溢”的东方智慧,比西方接受“不完美”,早觉醒八百年。

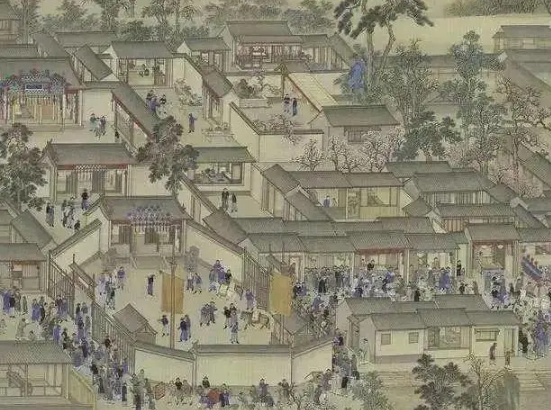

四、“雅俗共生”的生活智慧

宋朝之美的精妙,恰似一方双面绣:正面是云纹,背面肉的香气。当欧洲修道院,抄写圣经的鹅毛笔,仍在抵触世俗时,大宋的灯火,已架起美学的立交桥。

历史表现:

宋徽宗举办“宣和画院考试”,以“野水无人渡,孤舟尽日横”为题,选拔市井画家。

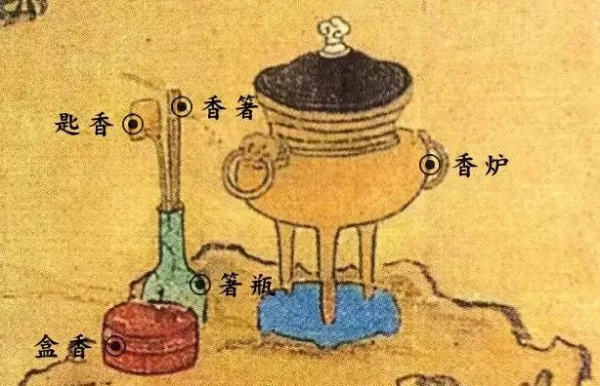

临安夜市“四司六局”:承包从雅集到婚宴的全产业链。

苏轼左手写《赤壁赋》,右手创东坡肉;李清照既写“寻寻觅觅”雅词,也创“打马图”博弈游戏。

哲思内核:

儒家“中庸之道”:风雅不必避世,俗趣亦可载道。

理学“存天理”:

朱熹承认“饮食男女,人之大欲”,但需“以礼节之”。

市民“达人欲”:

《东京梦华录》记载七十二家正店酒楼,皆挂名家字画佐酒。

东西对比:

不同于中世纪欧洲的禁欲主义,宋朝实现雅俗双轨并行。

点评:

证明文明高度不在拒斥世俗,而在提升世俗。这种雅俗互渗的处世哲学——在秩序与欲望间,找到动态平衡。

五、“理趣相生”的思辨精神

宋人毫端藏天机:诗行间流淌着,自然法则的密语,大英博物馆策展人霍吉淑,谓之“用审美直觉完成的科学预演”。

历史表现:

沈括通过观察古剑锈色,发现“胆矾化铁成铜”的置换反应。

米芾的《春山瑞松图》,用“米点皴”表现山石,实为湿度对墨色晕染的实验记录。

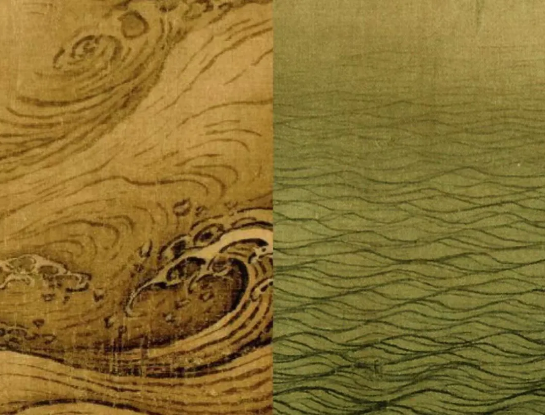

马远《水图》十二帧,暗含水力运行规律。

哲思内核:

理学“格物致知”:

从哥窑开片裂纹,推演宇宙生成论(张载《正蒙·太和篇》)。

科学艺术互文:

宋人茶盏厚度精确到0.01寸——这不是玄学,是热力学研究成果。

东西对比:

与达芬奇“艺术科学结合”理念并驾齐驱,但更早形成体系。

点评:

这种将哲学思辨,注入日常器用的审美,让宋代文化在感性与理性间架起桥梁,开创“万物皆可审美化思考”的认知革命。

结语:

宋代美学启示录

宋人将这些思想,熔铸为独特的审美语言,既是对汉唐磅礴气象的反拨,更为后世留下“如何在秩序与自由、物质与精神间寻找平衡”的永恒启示。

令人惊艳的,从不是宋瓷的完美,而是其允许残缺与诗意共生:它教会我们,在算法时代,保留格物的温度,在效率崇拜中,为雅俗留出立交桥,最终领悟真正的文明高度,恰如哥窑开片——不回避生命的裂缝,方能折射出整条银河的光谱。