单士元,1907年出生,1998年去世。北京人。著名清史专家、档案学家和古建筑学家。1924年到故宫博物馆工作,1962年至1984年任故宫博物院副院长,此后至去世任故宫博物院顾问。

主持成立故宫博物院研究室、古建部、修缮队等研究保护机构,发表《整理清代实录记》《论中国建筑史研究领域》《档案名称渊源》等论文,撰有《故宫史话》《我在故宫七十年》等著作。

单士元

他,作为学者,承北京大学名师学问之衣钵,得营造学社巨匠精神之真谛,博览群籍,潜心明清文献与建筑历史研究,是我国提倡文献档案目录学的第一人,一生著录颇丰。

他,作为领导者,于1956年扛起故宫古建筑保护的大旗,建立设计队伍和匠师体系,形成了故宫研究、设计、修缮一体化的科学模式,是当之无愧的故宫古建筑保护奠基人。

他,作为保护者,年过古稀时,依然驰骋在全国文物保护战线上,被誉为“国宝卫士”“紫禁干城”“鸿才硕彦”,与罗哲文、郑孝燮并称为中国“古建筑保护的三驾马车”。

他,就是单士元,著名明清史、档案学专家和古建筑学家。他出身布衣,矢志于学,进入故宫工作比故宫博物院成立的时间还早10个月,供职紫禁城74年,终身未办理退休,将一生全部献给文献研究和古建筑保护事业。他历任故宫博物院古建管理部主任、故宫博物院副院长、故宫博物院顾问,还担任过国家文物委员会委员、中国档案学会顾问、中国传统建筑园林委员会会长、中国紫禁城学会会长,我们都尊称他为单老。

单老离开我们已经22年了,在紫禁城建成600年之际,重温他的学术之路和保护之路,体会何为真正的故宫人,对于反思当今遗产保护工作和思想的得失具有非常之意义。

名师引路,以学术为公器

1907年12月,单士元生于北京什刹海畔南官坊口胡同内的一户普通人家。他自幼家贫,历尽沧桑,一生见过大清的龙旗,北洋政府的五色旗,民国的青天白日旗,日本的膏药旗和中华人民共和国的五星红旗。由于在青年时期就受教于学识渊博的史学大师和古建筑保护专家,在大儒巨匠们的言传身教下,单士元文史专业基础扎实,对历史与文化的认知均有不同常人的见解,理想和情怀亦如鸿鹄之高远。

单士元以半工半读的方式完成了早年的基础教育。1922年,他就读于蔡元培校长创办的北大平民夜校,由于勤奋好学、成绩优秀,授课老师破格允许单士元在北大史学系旁听。

1924年,单士元考入北京大学史学系。这一年,溥仪被赶出皇宫,国民政府成立了专门点查故宫文物的清室善后委员会,为宫禁开放做准备。18岁的单士元以北京大学史学系学生身份,加入清室善后委员会,参加坤宁宫、交泰殿、弘德殿、昭仁殿、端凝殿以及御茶库等处的文物点查事务。1925年,故宫博物院成立,由于单士元在北京大学史学系的研究课题为“明清史及其档案研究”,因此被分配在文献部从事皇宫旧藏历史档案的整理工作。1929年2月,易培基出任故宫博物院院长,开始编辑出版与故宫业务有关的期刊、丛编及其他出版物。单士元参与编辑以发表院藏清代宫中档案、内务府档案、内阁大库档案和军机处档案为主的定期刊物《史料旬刊》《掌故丛编》《文献丛编》。

在北京大学和故宫博物院,单士元遇到了他生命中最重要的学术领路人。在北京大学“思想自由,兼容并包”的精神指引下,在陈垣、胡适、马衡、沈兼士、朱希祖、孟森等诸多大家的言传身教和熏陶下,单士元逐渐走上了文献研究之路。他撰写的毕业论文《总理各国通商事务衙门大臣年表》,由清史专家朱希祖、孟森亲自指导,金石学家马衡评价这篇论文“可补《清史稿》之缺”;他的古建筑历史研究处女作《南三所考》,是在文献档案学家沈兼士的启发和指导下完成的,彼时他才刚刚年满18岁;他重要的档案学论文《清代档案释名发凡》则经过历史学家和教育家陈垣的审正。

20世纪80年代,单士元在审查故宫工程图纸。

1924年到1956年,是单士元文献研究的黄金时期,其最重要的文献研究成果皆形成于这一时期。1933年,他在《中国营造学社汇刊》发表《明代营造史料》一文。1934年,出版《总理各国通商事务衙门大臣年表》。1936年,发表《清代档案释名发凡》,针对当时清宫档案数量过大、类别繁多、无从下手的状况,提出建立档案目录学的设想,使档案整理有了规范,也为档案学成为独立学科奠定了基础,他也因此成为我国提倡档案目录学的第一人。1937年出版《明代建筑大事年表》,1938年完成《清代建筑大事年表》的初稿(后因北平沦陷而出版搁置,2009年付梓),奠定了艰难历史时期国内明清宫廷建筑史研究的重要基础。新中国成立后,他又陆续出版了《故宫史话》《小朝廷时代的溥仪》《故宫札记》《我在故宫七十年》等著作,是当之无愧的明清文献研究的学术大家。

以后人的角度来看,单士元在文献研究方面取得巨大的成就,除了得益于名师指导外,还有两个重要原因:

与很多史学家一样,刻苦学习、甘于寂寞、坐得住冷板凳,是他成为大家的第一步。从1924年开始,单士元的主要工作就是整理故宫旧藏历史档案史料文献,结合其在北大所学的研究方法,潜心博览群籍,进行明清档案的研究,一干就是30年。

更重要的是,单士元受前辈熏陶,有“学术者,天下之公器”的思想,主动把文献资源与学界共享,促进交流,共同进步。20世纪30年代,单士元参与编辑《史料旬刊》《掌故丛编》《文献丛编》,有后人评价这些刊物发表的文章不成体系,内容庞杂而零散。究其原因,恰恰是因为那时大量的清宫旧藏档案还从未向社会公开过,为了将这些档案及早向社会公布,满足看不到档案原件的学者的研究需要,单士元和他的同人们没有藏私,一边整理、一边发表,史料的及时公开极大地促进了当时明清历史研究的进步和繁荣。这些期刊,至今仍是史学研究的重要资料。而单士元在《中国营造学社汇刊》上连续发表明代营造史料时,明确地论述了公开史料的用意是供学界共同研究:“明代立国垂三百年,营造之事至繁,本社搜集此类文献,首重发表史料,俾与学者共同研究,但史料搜集,求备綦难,故本社对于史料之发表,不期其备,虽片纸只字,以早获公开为原则。”

家国情怀,以保护文化为己任

中国知识分子历来有浓厚的家国情怀,有与民族同声相应、同命相依的生命自觉。这也充分体现在单士元的人生历程之中。

在国学大家中,给单士元影响最大的当属陈垣。陈垣作为清室善后委员会的常务委员,曾因为保护国宝而被军阀逮捕。“七七事变”后,陈垣在大学讲坛上宣讲抗清不仕的顾炎武的《日知录》、抗清民族英雄全祖望的《鲒埼亭集》,以此勉励学生爱国,显示了不屈不挠的民族气节。

单士元曾经说过,陈垣不畏强暴维护故宫博物院大业的时候,他即在陈垣左右,“陈垣师学问博大精深,在缤纷文物中,每见一事一物均对吾辈青年讲解分析,使聆听者昭昭而后已。于课堂之上、工作之中,回忆先生对我的教诲可谓尤多”。单士元以实际行动践行了老师的教诲。

1938年末,日本侵略者曾想接收故宫,找到单士元,希望他成为代理人。单士元的坚决拒绝让日本宪兵队恼羞成怒,准备抓他坐牢,逼其就范。提前得到消息的许宝蘅,迅速通知单士元中断工作以避风头。在单士元称病期间,全家人的生活一下子陷入窘境,只能以他在各高校授课的微薄收入,艰难度过了日伪统治时期。

单士元曾说,他这辈子所从事的研究,第一专业为明清史档案金石学,第二专业为中国建筑史。他回忆,“30年代初在我的研究生课程中,我选修了西洋史,教授讲课有西洋建筑时,引申其在国外感受说,外人认为中国建筑有独到的风格,可惜的是中国人不懂本国建筑,尚未有专业人员从事研究。这一席话对我触动很大,作为一名青年学子,在民族自尊心意识下,决心要在建筑领域里刻苦研究”。他曾对挚友罗哲文说,“我们中华民族悠久的文明史,不仅有历史文献可考,而且有丰富的实物可证,文物古建筑就是铁证,是任何人都推翻不了的。保护文物就是保护我们中华民族悠久的历史文化,这就是我为之奋斗的动力所在”。

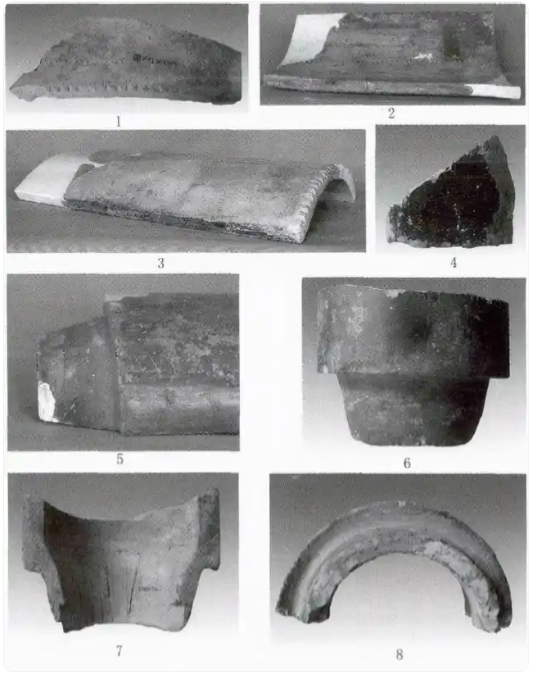

在强烈的民族自尊心驱动下,单士元潜心研究中国建筑史和建筑造型艺术、结构功能、工艺技术,先后发表《中国建筑史扩大研究课题意见的商榷》、《朱启钤与中国营造学社》、《中国古代建筑史初稿》(执笔宫殿衙署、明清故宫、坛庙建筑和公共建筑等章节)、《夯土技术浅谈》、《中国古代建筑技术史》(执笔琉璃砖瓦的制作技术部分)、《中国屋瓦的发展过程试探》、《东交民巷使馆界和清代堂子重建》、《正阳门》、《天坛》、《明代皇陵之一显陵》、《宫灯》等研究论著,成为中国古建筑保护理论形成的奠基人之一。

保护古建,以卓识续绝响

单士元在故宫从事古建筑保护,与他在中国营造学社工作的经历密切相关。

中国营造学社由朱启钤先生创办,是第一个研究中国传统建筑的学术团体。他们在艰苦恶劣的条件下,开展了长达15年大规模的田野调查及文献典籍研究整理,不仅抢救性地记录了如今已经消失不见的诸多古建筑实物,并且开启了古建筑文献系统整理和研究的先河。主要工作主持人梁思成和刘敦桢,被誉为古建筑研究的“北梁南刘”,他们一个精通法式,构建中国文物保护理念和方法,一个擅长文献档案研究,将文献学与古建筑研究有机结合。1930年,单士元经许宝蘅介绍,加入了中国营造学社,任文献部编纂一职,参与四库本与陶本《营造法式》的互校,完成了《营造法式》的校订工作,在三位前辈的引领下,开始了中国古建筑研究。

除了梁刘的熏陶之外,朱启钤高瞻远瞩的保护思想对单士元的影响也很大。朱桂老曾有感于当时中国古建筑匠师凋零、传统技艺无法传承的状况,提出对中国建筑的研究应“依科学之眼光,做有系统之研究”,“沟通儒匠、研求营造学”,这成为单士元建筑遗产保护工作的主要努力方向。新中国成立后,单士元将沟通儒匠、传承工艺、构筑历史研究体系的思想,贯穿到了故宫古建筑保护当中,成就了其“国宝卫士”的光辉一生。

新中国成立后,在战火中幸存的故宫已满目疮痍,亟待修缮。而故宫博物院不仅没有自己固定的维修队伍,也没有专职的研究保护人员。1956年,故宫开始组建自己的研究队伍,经梁思成先生的特别推荐,单士元开始专职从事故宫古建筑保护工作。

单士元在故宫的首要工作是保住已见颓败的匠作体系。他曾说:“近年来熟练的有传统工艺技术的哲匠日见其少,新起的匠人也缺乏学习的机会。今失不图,传统工艺师将绝响,包括制造砖瓦材料之工艺及质量。”1953年之前的故宫,虽有工程队,但还是春季招工、冬季解散的木厂模式。单士元做的第一件事就是积极在社会上寻找手艺高超的工匠,到故宫博物院来传授技艺,集中聘用了一大批技术娴熟的优秀工匠师傅。在单士元的呼吁下,经文化部批准,故宫将工匠队伍由临时工改为正式合同工,成立了工程队。他又把超过退休年龄的“故宫十老”(木作、石作、彩画作和瓦作方面技艺精湛的十位老师傅)挽留在故宫博物院担任工作指导,按月付酬。

单士元也深知专业文物保护研究人才的重要性,培养一批有知识、重研究的保护人才是文物保护的前提。经他提议,故宫博物院专门成立了建筑研究组。1956年,建筑研究组又扩充为建筑研究室。1958年,正式成立古建管理部,由单士元兼主任,下辖工程队、琉璃砖瓦厂等单位,逐步将研究部门和修缮部门整合到一起,形成了研究、保护、材料供应一体化的高效管理模式,为儒匠沟通、协同保护创造了有利条件。

后辈人才的培养,要重视培训学习,在实践中锻炼队伍也至关重要。稳定了工匠队伍,建立了保护团队,单士元提出“普遍提高,重点培养”的计划。为提高员工基础理论和工艺水平,他从建筑科学研究院聘请教授到故宫博物院讲课,特别是利用施工淡季,有组织、有计划地对年轻工匠进行系统培训,陆续请来各主要工种的工匠师傅,到工程队传授技术和操作方法。同时,提倡拜师学艺模式,在古建筑维修保护工程中,以老工匠带新学徒,让年轻一代工匠在实践中迅速成长起来。

有了设计人员,有了工匠师傅,1956年开始,单士元作为带头人,大胆带领青年专业人员开展工作,先后主持了西北角楼落架大修(1957年竣工)、太和殿保养(1959年竣工)、午门修缮(1963年竣工)等重要工程。他和工匠师傅们一起研究设计方案和工艺技术,无论是西北角楼的修缮、还是太和殿的彩画保护,都留下了儒匠沟通、协作保护的良好传统。如在太和殿维修工程中,他不断组织查阅文献资料,请教经验丰富的工匠技师,在太和殿、太和门除去了袁世凯称帝时画上的粗糙无章的外檐彩画,考证文献,重新恢复康熙三十六年的和玺彩画。在太和殿外檐彩画重绘的艰苦工作中,他多次攀上高高的脚手架,亲自指点每道工序的要点。在他的领导下,太和殿建筑宫廷制度的原貌得以完整恢复。

除了构建保护队伍、开展保养维修工程外,单士元根据故宫古建筑保护的实际情况制定相关研究课题,与工程技术人员共同制定故宫维修保护规划,提出“着重保养,重点修缮,全面规划,逐步实施”的古建筑维修保护十六字方针。实践证明,这一方针符合此后出台的《文物保护法》精神,至今仍然是维护故宫古建筑的基本原则。

在故宫古建筑的保护中,单士元清醒地认识到,人是古建筑的根,进行系统的工艺研究是保护好古建筑的关键。他曾说,“故宫是我国现存最完整的古代宫殿建筑群,建筑结构、工程做法都是值得后世建筑家们研究的实物”,因此,“研究建筑史,不能仅仅侧重历史素材和实物调查而忽视建筑理论的研究,只着重建筑布局和造型艺术的探讨而不讲工艺之学、工具之学,就无法全面解释祖国建筑的形成与发展,无法构成完整的中国建筑史”。他认为“我们今天研究祖国建筑历史与理论不将工艺技术包括在内,则理论似趋于空,历史亦缺少其发展过程,这样,也就不能反映祖国建筑科学的整体性”。在主持故宫古建筑保护的近30年间,他组织古建部的骨干技术人员编写出版《工程做法注释》,将彩画、砖雕等建筑工艺列为研究课题,进行重要彩画的小样绘制并制作故宫典型明代建筑的木结构模型。同时,利用各种机会积极宣传古建筑传统工艺技术的重要性。他不仅自己注重收集这方面的历史文献资料,而且还多方搜罗人才,培养扶植中青年技术骨干。他还筹划着为一些老工匠、老技师们拍摄影像,把活的“人间国宝”的珍贵资料保存下来。

就这样,经过以单士元为代表的故宫人的不懈努力,故宫古建筑保护的设计和匠师队伍在一座座宫室的保护修缮、工艺研究中培养出来了。后来,故宫这两支队伍不断发展壮大,到了20世纪70年代,古建管理部已有40余人,工程队则发展到400余人,形成了故宫保护的人才梯队,使故宫博物院成为中国文物保护行业的翘楚,为2008年明清官式古建筑营造技艺列入第二批国家非物质文化遗产名录奠定了良好基础。同时,对于古建筑形制工艺、保护技术以及材料性能的研究也逐步开展,渐成体系,形成了故宫博物院良好的研究氛围,并传承至今。

守护终生,以故宫为大学

单士元的一生都在为保护紫禁城这一中华国宝、人类共同的文化遗产而奋斗,而且付出了极大的努力。他初进故宫博物院,时任文献馆副馆长的沈兼士就告诉他:“故宫处处有历史,件件是文物。”这句话他记了一辈子。单士元在主持故宫古建筑保护工作期间,反对大拆大改,反对“焕然一新”,强调在忠实于历史、保护历史的前提下保护建筑,不能把故宫修成“新宫”。他总是说,“在关键问题上,应当多向有关专家请教,不能蛮干。要知道文物毁了,就像水泼了,是收不回来的,这样上对不起祖宗,下对不起子孙”。

不在一线工作后,只要在北京,单老每天都要到故宫走一走。每每在宫内溜达,但凡与故宫沾点边的,不管是残砖断瓦,还是半扇旧柜门、一件木窗花,也不管是已经被扫进垃圾堆了,还是准备要当柴火烧了的,单老都当宝贝,捡起来放进办公室,等积攒多了,就交到古建部资料室去,叮嘱说:“都有用,当文物留着,别当破烂!”他曾经拾到一张从马神庙破旧天棚上拆下的高丽纸,并特地吟诗一首,题在纸上:“明代遗构留旧纸,有司不识视等闲。弃之不惜如扫叶,拾得片断记因缘。”

1998年,单老因病住院,仍关心着故宫的工作,修改着研究资料。临终前,他念念不忘的仍是:“我要回故宫,那里还有许多事没办完……”在他心里,故宫就是他的家,是他的一切。他的一生在不断地研究故宫、认识故宫和保护故宫,许多远见卓识,超越了当时甚至当今古建筑、文化界的许多人。他曾不断呼吁建一个现代化的中国古代艺术馆,使故宫博物院数十年来收集到的大量国宝珍藏得到更好的保护,更好地发挥作用,就是因为他深刻地认知到“紫禁城建立了故宫博物院,但故宫博物院不等于紫禁城”,只有解决可移动文物的保管和展示与不可移动文物保护的矛盾,故宫的遗产才能得到真正的保护。

正像罗哲文先生所说的那样:“紫禁城的一砖一瓦、一草一木都饱含着单老的深情厚爱,为了保护紫禁城的一砖一瓦、一草一木,单士元同志贡献了毕生的心血。‘紫禁干城’当之无愧。”

关于什么是故宫人,单老在《做一名故宫人意味着什么》一文中饱含深情地说,“做一名真正的故宫人,仅仅有了大学文凭来院中工作,我认为是不够的,而是要从中国发展史及社会发展史上,对故宫博物院有高屋建瓴的认识才行”,“我从青年时期一边工作在故宫,一边读书到北京大学研究所毕业,一步步走到今天已70年。我有幸70年未离开故宫这个大学校,并以为至今尚未毕业……因此,不如说我是故宫紫禁城大学毕业的。我期望这所‘大学’可以滋养更多的人,发挥更大的作用”。

单老的一生告诉我们,真正的故宫人要有理想、有担当、有规矩、有底线,耐得住寂寞,也能守得住清贫。他虽然戏称自己是“三穷先生”(穷学生、穷职员、穷教授),而他留给后人的精神财富、思想财富和知识财富博大而丰厚。以人为镜,可以明得失。今天,我们回忆单老、致敬这位永远的故宫人,就是希望单老这面镜子的清亮之光能够真正浸润我们这些后辈的心田,照亮前行的道路。