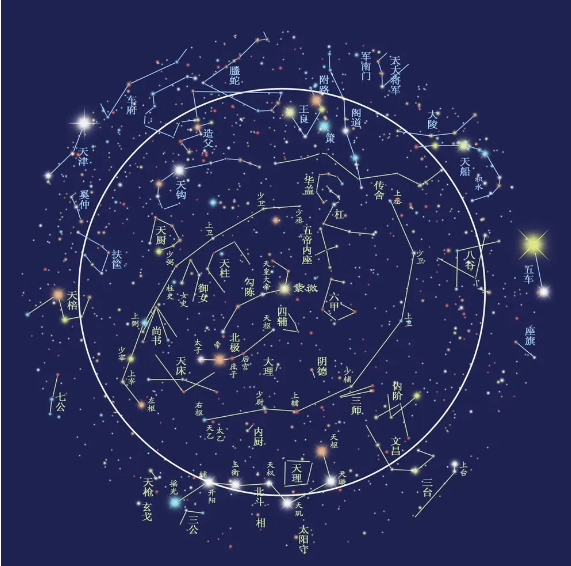

科举考试是古代一项重要的选人制度,自隋朝开始以后,沿用了一千多年,直到一百年前的清末才废除,所以也留下了一些老照片,下面就通过老照片来了解一下科举考试的真实场景。

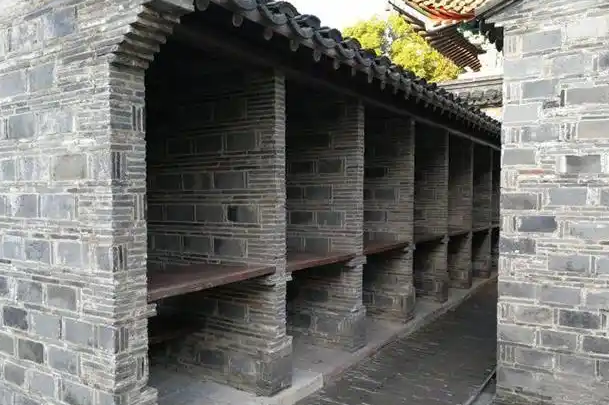

江南贡院明远楼

江南乡试的考点位于南京江南贡院,这里是安徽和江苏(含上海)两省读书人考举人的地方。清初有考棚8000余间,后来不断扩建,到1873年达到20644间。其规模之大,位列全国贡院之冠。

1888,江南贡院的号舍

秀才(生员)、贡监生(国子监学生)、教职(府、州、县学校的儒学教官)均可参加,其中秀才占绝对多数。在正式开考前一天,即八月初八,从两省长途跋涉赶到南京的考生,就得携带考篮前往江南贡院,验明身份进考场。

每一个入场的考生,必须脱衣解履,让考官搜查是否夹带书本及其他作弊工具。由于每次考试人数有一两万人,确保考生安全有序进入贡院难度很大,往往耗时达一天一夜之久,甚至还不够。

考生在贡院内寻找自己的号舍

科举考试的考场与如今学校的考场大为不同,前者是一排排林立的考棚,每排分为70间,每间仅一平米见方,称为“号舍”,读书人就在号舍里应试答题。

正在应考的读书人,桌板上放着考篮

这张照片拍摄于1903年,图中是一位参加考试的考生。

从照片中我们可以看到他坐在一个十分简陋的小隔间内,正从容自若的看著发下的考卷。这个小格子刚好能容纳下一名考生,号舍深四尺,宽三尺,高约六尺,面积一平方米略多。三面有墻,只有南面敞,这样可以防止考生交头接耳。

另外他们会在这里进行连续九天封闭式读书考试,吃喝拉撒都在这里解决,白天用木板进行考试,晚上用木板来休息,所以当时的考生真的是非常不容易!

李宝嘉在小说《官场现形记》第一回中说:“要中一个举,是很不容易呢,进去考的时候,祖宗三代都跟了进去,站在龙门老等,帮着你扛考篮,不然,那一百多斤的东西,怎么拿得动呢?”笔墨纸砚、蜡烛、被褥、食物等等,都在考篮里了。曾朴又在《孽海花》中进一步写道:“三屉槅考篮里,下层是笔墨、稿纸、挖补刀、糨糊等;中层是些精巧的细点,可口的小肴;上层都是米盐、酱醋、鸡蛋等食物……”可谓应有尽有。

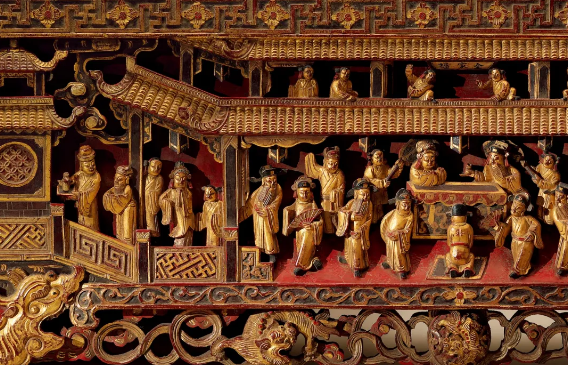

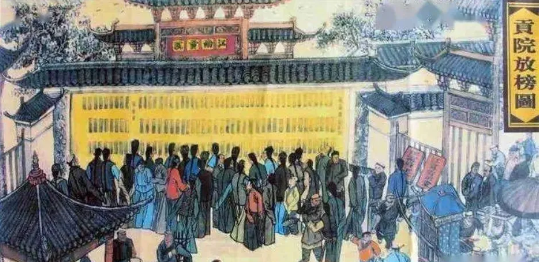

一张《江南贡院放榜图》,形象地记录了明清时期乡试放榜的情形:一张巨大的皇榜张贴在江南贡院门前的照壁上,皇榜下的人摩肩接踵,争相观看。有的学子拨开人群往榜单前面挤,有人发现名落孙山后正仰天长叹,还有的学子看到自己的名字欣喜若狂地奔走相告……

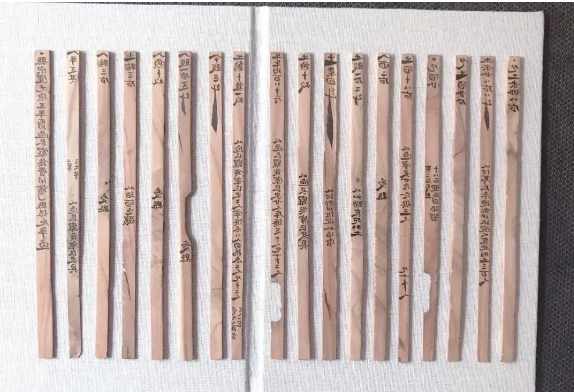

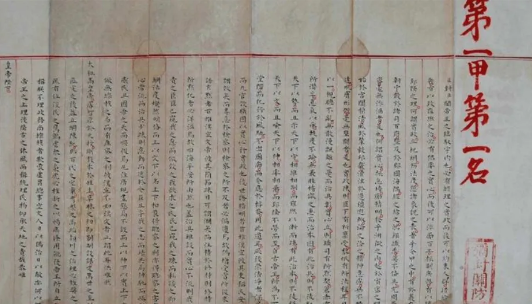

明赵秉忠状元卷

明清科举考试这样千军万马过独木桥的竞争,想要成功,谈何容易!极少数取得功名的读书人,真可谓人上人!大部分人都是“陪考”,熬了二三十年,白了少年头、空悲切!