云冈石窟佛像服饰的变化主要受到犍陀罗艺术和秣菟罗艺术的影响,同时融入了鲜卑民族的文化特色,随着北魏孝文帝推行汉化政策,汉文化对佛像服饰的影响逐渐加深。后世工匠对云冈石窟佛像采用包泥彩绘,将不同文化元素融入佛像服饰中,更符合当时的宗教文化氛围和信众的精神需求。

袒右肩袈裟。这是云冈石窟早期佛像常用的服装形式,从外在形态看,是继承外来形式较明显的式样。由于地理气候原因,袒右肩服装是印度人一般的服饰。早期佛像制作最广泛的地区是佛教的发源地印度。因而,印度地区当时普遍流行的服装就自然成为佛像的服装。佛教艺术东传到中国,虽然袒肩的服装不符合中国的伦理道德,但这种佛像服装传统还是被暂时予以保留。第20窟露天坐佛为早期袒右肩式服装的典型代表(图1):外披袈裟感觉厚重,衣纹雕刻明显凸起而优美考究,似以质地精良的毛质材料制作,既有很强的立体效果,又具明显的下垂感。这一厚重袈裟左侧由左肩斜披下垂,将整个左臂和左胸腹贴体遮盖,右侧斜搭右肩一角,露出与左斜披边饰同样的衣纹,裸露右臂及右上胸。这种衣饰正是所谓“因复左肩,右开左合”的情况,是袒右肩着衣样式在中国的改造和发展。唐道世解释说:“肉袒肩露,乃是立敬之极;然行事之时,量前为袒。如在佛前,及至师僧忏悔礼拜,并须依前右袒为恭。若至寺外,街衢路行,则须以衣复肩,不得露肉。西国湿热,共行不怪,此处寒地,人多讥笑。”由此看来,佛教及其艺术传入中国,虽然保留了袒右肩的礼服,但为了适应中国的情况,给予适当的改造,佛像的右肩并非全袒,予以“右开左合”的式样,将右肩以稍微地遮掩,成了具有中国特点的“袒右肩”佛装。除此,斜披袈裟内侧紧贴身体着有雕刻细腻,纹饰流畅,似以轻纱制作“僧祇支”的内衬,显示了强烈的异域风格。

图1云冈第20窟露天坐佛

通肩大衣。佛像着通肩大衣,是犍陀罗佛教艺术的特点之一。我们看到的最早佛像正是这种服饰。第18窟东胁侍立佛像是继承通肩大衣佛装的典型代表(图2):领口由右肩下滑至上胸回转上披左肩,衣纹由两肩向中心下垂会合为圆形角,服装纹理细密,上下一致,由上至下呈水波状涟漪纹形态,贴体明显,身躯轮廓较为清楚。对这种服装,义净解释:“若对尊容,事须齐整,以衣右角,宽搭左肩,垂之背后,勿安肘上,若欲带纽,即须通肩,披已将扭内,回勾肩后,勿令其脱,以角搭肩,衣便绕颈,双手下出,一角前垂,阿育王像,正当其式。”

图2云冈第18窟东胁侍立佛像

褒衣博带服装。云冈石窟中期洞窟中的佛像多有这种服装(图3),其主要特点是博大。《宋书·周郎传》载:“凡一袖之大,足断为二,一裾之长,可分为二。”《汉书·隽不疑传》载:“褒衣博带,盛服至门上谒。”颜师古注:“褒,大裾也。言著褒大之衣,广博之带也。”这些记载不仅说明了“褒衣博带”的服饰特点,还说明了这种服饰在汉代即已开始流行,并且得以在中国汉地长期被采用和重视。《晋书·五行志》载:“晋末皆冠小而衣裳博大,风流相仿,舆台成俗。”公元5世纪时,褒衣博带这种服装特别流行于中国南部地区的所谓南朝社会。《颜氏家训》载:“梁世的士大夫,都好尚褒衣博带,大冠高履,晋处世冯翼衣大袖衣,亦即如此。”

图3云冈第6窟东壁立佛像

公元5世纪后半叶,拓跋鲜卑的北魏政权加快了封建制度的强化速度,汉化步伐明显加快,包括均田、经济、文化等各种政策的推行,其中服装改革是重要的一项。据《魏书》记载,太和十年,“帝始服衮冕”“太和十八年十二月,革衣服之制”,魏孝文帝带头推行褒衣博带式服装。这种情况在云冈石窟有所反映,即佛像穿上了褒衣博带的服装。云冈第1、2窟,第5、6窟,第11至13窟等中期洞窟中,或部分或多数或全部雕刻有这种着褒衣博带服装的佛像,而晚期石窟佛像几乎全部为着褒衣博带的服装。这种佛装以立佛像者最为典型:衣服宽大,领口呈“V”形敞开至胸,内着“僧祇支”(内衣),并缀有缚带,胸前打结后由胸至腹自然下垂,衣襟为“左衽”,即是从右面掩向左面,右衣襟之长带穿过胸前下垂的缚带搭于左小臂上,飘逸而自然。外披宽大袈裟,两角于右手臂内侧会合,右手臂平举,袈裟皱褶边呈“V”字形由两侧下垂,与衣服一起形成“下摆”,并向两侧大幅度散开,使佛像整体呈“A”字形状。云冈石窟着褒衣博带之立佛像,颇具代表性的可见第6窟上层的11尊(北壁3尊<风化严重>,东壁3尊,西壁3尊,南壁东侧1尊,南壁西侧1尊)立佛像,第11窟西壁大型屋檐下之七立佛像和第13窟南壁明窗与窟门间三座屋檐下的七立佛像等。

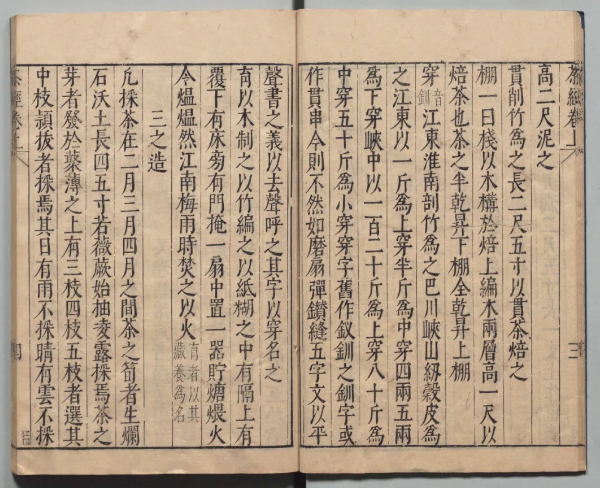

后世包泥彩绘之佛装。云冈石窟自北魏开凿后的1500多年中,坍塌毁坏,风化剥蚀现象从未间断。包泥彩绘逐渐增多,一方面是为了保护佛像;另一方面也是对佛像服饰进行了一定程度的修复和美化,使佛像服饰在色彩和质感上更加丰富多样。目前发现最早记录对云冈石窟重建和修理的文献《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记载:“唐贞观十四年(640年)守臣重建。”以后的辽金、明清等时代的维修工程都有不同程度的文献记载。这些维修工程项目中的木结构形式(除第5、6窟的木结构窟檐外)已全部毁坏,这一点在历次的窟前考古发掘中都得到了印证。

被后世包泥彩绘的大型洞窟主要有第5、6窟,第7、8窟,第9、10窟,第11至13窟等中期洞窟,其中佛像服装的包泥彩绘最典型和精美的为第5窟主尊坐佛像(图4)。这尊坐佛像高17.4米,为云冈石窟最高大的佛像,从最高处的头部到最底层的佛座,均包泥彩绘,其服装形式飘逸自然,是云冈所有包泥佛装中的精品。上衣两裾由双肩垂直披下,呈竖长方形状露出部分前胸,内腰腹间系带,中央对称皱褶齐整美观。肩膀齐胸着外披,长度至胸,左肩反出一方形小领,别致大方。两袖由坐禅定印的对称两小臂自然飘至盘坐的两腿上。服装宽大合体,衣纹自然流畅,下垂感非常强烈,似以质地优良的丝绸布料做就。这些都体现了高超的佛像包泥塑造水平。与其他众多包泥佛像的臃肿笨拙、不成章法的情况形成鲜明的对照(东胁侍立佛像现存包泥彩绘服装为典型例证)。研究表明,这些包泥彩绘的佛像并不是一次完成的,至少第5窟的主尊大佛与其他包泥彩绘者不是一个时代所造就。尽管许多较小佛像的包泥彩绘的服装式样是以第5窟主尊大佛为样本,但技术上表现出来的巨大差异,无论如何也不能将其视为同等条件下的产物。

图4云冈第5窟主尊大佛

根据现存碑刻记载,清代对云冈石窟进行过数次不同程度的维修。已故著名石窟寺考古学家阎文儒教授,生前曾依据第5窟主尊大佛衣服样式与唐代冕服相接近的特点,认为这尊包泥彩绘大佛是唐代的俨禅师“每在恒安修理孝文石窟故像”之所为。此外,建造于辽兴宗重熙七年(1038年)的华严寺诸佛像的服饰与云冈第5窟这尊大佛相近,《山西通志》载:“华严寺……有南北阁、东西廊……内一铜人,衮冕帝王之像,余皆巾帻,常服危坐,相传辽帝后像。”对服装的描述,既符合华严寺“薄迦教藏”殿的佛像,也符合第5窟主尊坐佛像。同时值得注意的是,自佛教艺术在中国发展以来,就将“形象似帝王”作为最重要的建造佛像标准。因而唐代俨禅师“每在恒安修理孝文石窟故像”,以接近于皇室冕服式样将大佛包泥彩绘,就是很自然的事情了。于是,在唐代以后不久,辽代华严寺的建造者为追求帝王相,在云冈这一具有帝王相的包泥彩绘大佛服装式样基础上,经过符合当时服装审美取向的加工而塑造了佛的形象。