坛,这一造物,由来已久。

自上古伊始,王朝对自然的信仰崇拜都浓缩在每一次祭祀礼仪之中,通过与上天对话,统治者可以确立“合法”的统治条件。

《春秋繁露》载:“王者岁一祭天于郊,四祭于宗庙,宗庙因于四时之易,郊因于新岁之初,圣有以起之,其以祭,不可不亲也。”

《清庙之什图》中描绘的祭天场景 南宋钱塘画家马和之

周代祭天的正祭是每年冬至之日在国都南郊圜丘举行,称为“郊祀”。

《诗·大雅·云汉》载:“自郊徂宫,上下奠瘗。

《周官》载:“冬日至,祀天于南郊”

郊坛祭天已成为了延续千余年而来的祭祀固定仪礼。“坛”作为“天子”与天对话的礼仪建筑,也就有着极其重要的历史地位。

而我们今天要讨论的是南宋都城临安的天坛,即便是“行在”之所,也有着国都的标配。

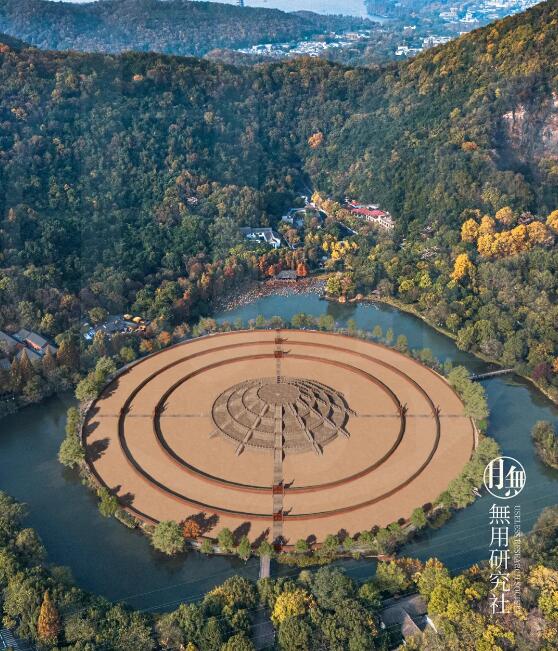

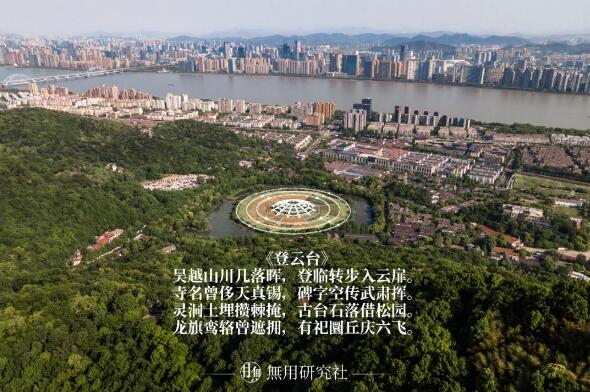

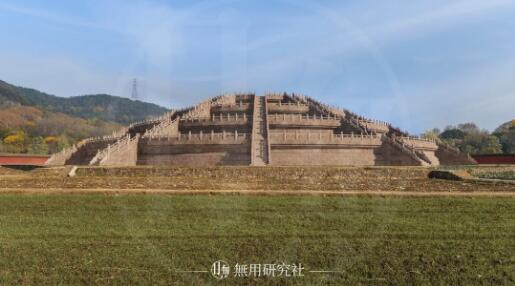

南宋天坛实景复原 摄影:禹涵

但南宋郊坛却因种种原因,至今依然被“八卦田”的论断覆盖在历史的迷雾之下。

故而我们将以这篇文章详细描述南宋天坛的形制、位置以及讹传的诸多误解,为大家拨开雾霭,一睹盛荣。

壹

郊坛在望

据文献记载,南宋郊坛建于绍兴十三年(公元1143年),即靖康之变十六年之后,也是岳飞被杀害的第二年。

从岳飞被害的事情可以看出,此时南宋部分君臣已逐渐无意克复中原,故而主张开始建设坛庙确立正统,安居江南。

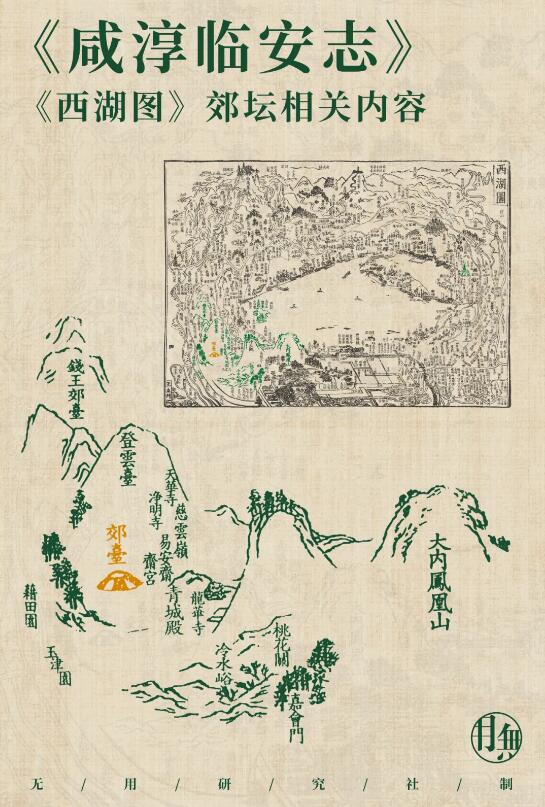

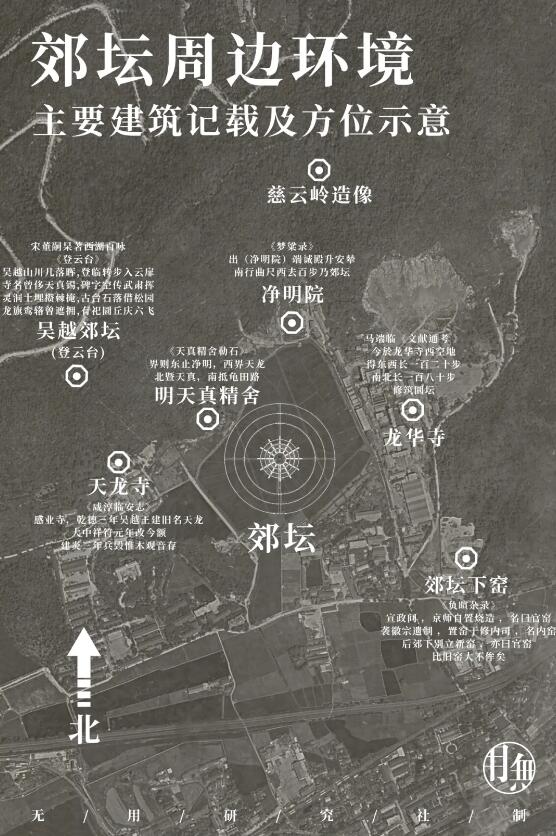

《咸淳临安志》西湖图中,可见郊坛在登云台和慈云岭下,其侧为易安斋和净明寺,藉田园则位于玉津园与鸿雁池之间。

《咸淳临安志》皇城图中,郊台在慈云岭下、为一高台,其旁有净明寺、登云洞、天华寺。

这两张图都清晰地画出了“郊坛”这一构筑物的存在,且有别于图中的房屋与道路,形象是比较特殊的。

所以我们可以确认郊坛是很明显的,是容易被认出形制和大小的。

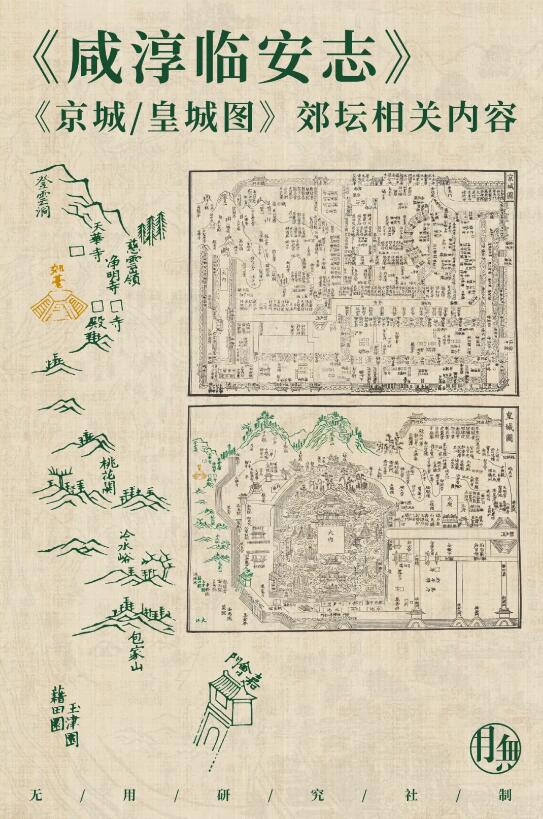

“八卦田”旧照中明显的圆形沟壑

但旧图中绘制并无经纬,这时我们需要文献辅助进一步确认郊坛的位置。

宋钱塘人吴自牧撰《梦粱录》载:

“郊祀在嘉会门外三里,净明院左右”,“藉田先农坛,在玉津园南”

宋人周淙纂《乾道临安志》载:

“圜坛,在嘉会门外以南四里,三岁一郊天”,“藉田先农坛在嘉会门外以南四里玉津园之南”

这两处宋代记载中均有“嘉会门”一词出现,我们不妨先确认临安嘉会门的位置。

-嘉会门-

嘉会门是南宋古城门,南宋灭亡后嘉会门毁,并未留存至今。

嘉会门与临安皇宫相邻,开此门,其功能主要是为宫廷与官员通行,其址经考古推测在今复兴立交桥一带。

元末张士诚改筑杭州城时,将杭州城南墙向北缩进了一些,将南宋皇宫凤凰山一代抛弃在外,在南宋临安三省六部南侧新建凤山门,并将城市向东扩展。

凤山门实景复原 摄影:禹涵

这次改建后就逐渐形成了我们熟悉的明清杭州城市轮廓了。嘉会门作为元末改建后被排除在城区之外的古城门,自然被逐渐淡忘。

如今清晰了嘉会门的位置,就可以大致确定嘉会门外三里的大概的位置即如今玉皇山凤凰山南沿江的一片平地。

此外,我们再梳理几处与郊坛的方位有关的地标:

-龙华寺-

据《(建炎以来)系年要录》载:

“以龙华寺为望祭殿”。

龙华寺可以看见祭殿,即龙华寺视野较好,而祭殿建筑应该也比较突出。且描述龙华寺与郊坛的诗句也非常明确。

《龙华寺傅大士真身像》

宋代韩元吉

古寺郊丘侧,钟鱼晓未喧。

双林有遗骨,瑞萼记名园。

粒石嗟余饭,神槌想叩门。

蚕桑犹有谒,鼓舞动山村。

如今寺庙虽不存,但龙华寺旁山间的石龙洞造像却依然留存。石龙洞造像凿于北宋建中靖国元年(1101年),遗址位于西湖慈云岭右侧南观音洞上。

石龙洞造像群

且距离石龙洞不远,也留存有五代慈云岭造像,慈云岭在临安志图中也出现在郊坛一侧。

慈云岭造像主龛

玉皇山与凤凰山的交界处为慈云岭,慈云岭南坡石壁间存有摩崖石龛造像,为五代后晋天福七年(942),吴越王钱弘创建资贤寺时所雕凿。

翁福清先生在其论文《“八卦田”非南宋籍田辨》中考证,龙华寺的故址在原来的富春江水泥厂内,今已拆除(即将台山下一大块裸露的山体旁,系开山取石造成)

宋元时学者马端临《文献通考》载:

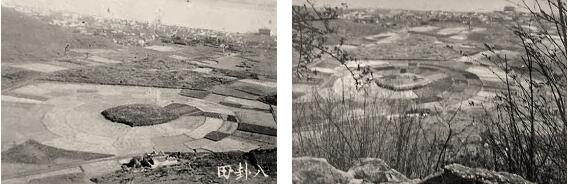

(绍兴)十三年,令临安府於行宫东南城外,先次踏逐可以建圜坛并青城斋宫去处。领殿前都指挥使职事杨存中、知临安府王?等言:

‘今於龙华寺西空地,得东西长一百二十步,南北长一百八十步,修筑圜坛。’

龙华寺即如今将台山停车场侧,已非常明确将圜丘位置指向今天的“八卦田”。

-登云台和登云洞-

登云台,后梁龙德元年(921)吴越王钱鏐建置,为吴越国祭天郊坛(非南宋)。北宋大中祥符元年,改为天真禅寺。

宋董嗣杲著西湖百咏:

《登云台》

吴越山川几落晖,登临转步入云扉。

寺名曾侈天真锡,碑字空传武肃挥。

灵洞土埋攒棘掩,古台石落借松园。

龙旗鸾辂曾遮拥,有祀圜丘庆六飞。

董嗣杲在吴越郊坛上看落日余晖,他在此处可以看见圜丘龙旗招展,皇帝的銮驾车辂簇拥。

吴越国郊坛与天真禅寺的遗址已被发掘,就位于玉皇山南坡半山处,在山间留有大片的空地,至今依然有钱王题刻存在。

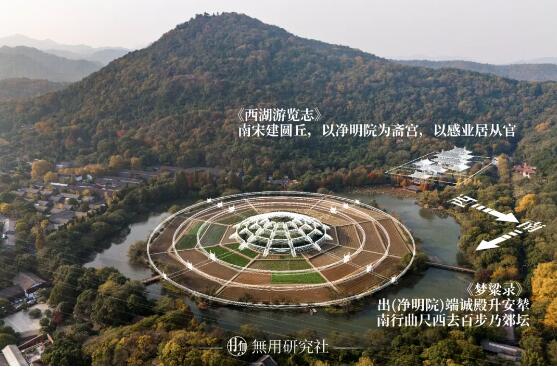

《咸淳临安志》西湖图中将“登云台”画在郊坛之侧的山上,据董嗣杲《登云台》诗可以想见,在吴越郊坛是可以俯瞰南宋圜丘的。

-净明院-

《咸淳临安志》卷三载:

“隆兴三年,以寝殿在净明寺易安斋”,“秋飨不坛而屋,设位于净明斋宫”

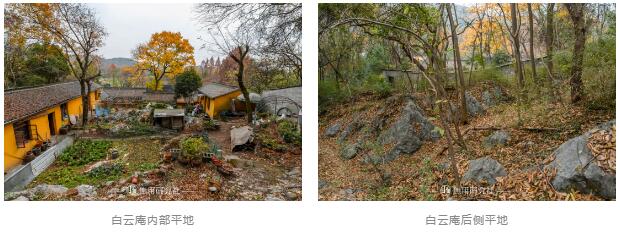

净明院早已倾颓,遗迹泯没,无从找寻了。若依地面建筑情况及方位判断,极有可能位在如今的白云庵东侧至慈云岭隧道这一片区域。

《梦粱录》载:

“出(净明院)端诚殿升安辇南行曲尺西去百步乃郊坛。”

这已经是非常精确地把郊坛定位在了现在“八卦田”的位置上。

净明寺,为五代吴越国王钱弘佐创建。北宋大中祥符元年(1008)改额“净明院“,文献中得知,净明院是郊坛祭天的“附属配套”建筑,甚至要进净明院都必须从“郊台斋宫”进入。

《咸淳临安志》卷七十七载:

“净明院自郊台斋宫入”。

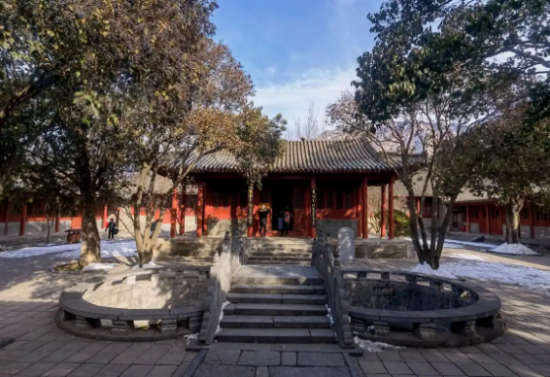

当不在郊坛户外而在屋内祭祀的时候,此处是行使“屋祭”礼仪的地方。屋祭的留存,至今可以在北京天坛斋宫看到实例。

吴自牧撰《梦粱录》载:

“郊祀在嘉会门外三里净明院左右,春首上辛祈谷、四月夏雩、冬至冬报,皆郊坛行礼,惟九月秋飨,不坛而屋,设位于净明斋宫…以净明院为行宫建端诚行殿以备一日之幸”

而通过上文的梳理中可以确认,净明寺与郊坛的位置关系非常紧密。

-天龙寺-

《咸淳临安志》卷七十七载:

“感业寺,乾德三年吴越王建旧名天龙,大中祥符元年改今额,建炎三年兵毁惟木观音存。”

天龙寺始建于北宋乾德三年(965),南宋建炎三年(1129)时焚于火后重建,在南宋郊坛初建时,作为郊祭时百官随从的临时住所。

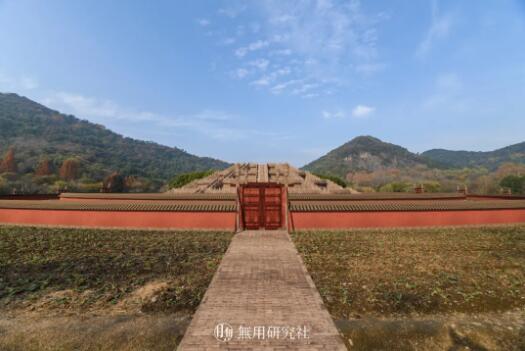

复建的天龙寺山门

天龙寺已毁,部分造像尚存,就在玉皇山南麓,至今因留存的五代佛像而为人所熟知。

-天真书院-

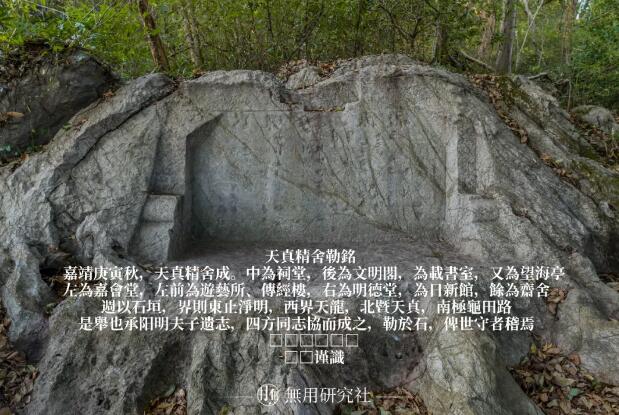

幸运的是,王阳明弟子薛侃撰写的天真精舍《勒石文》如今还在玉皇山南麓安放,就在天龙寺造像旁。

明嘉靖九年(1530年),王阳明的门人薛侃、钱德洪等人为纪念其师,在杭州修建了天真书院,作为王阳明专祠和门人讲学之地。

国家博物馆藏明《王守仁画像轴》

2002年天真书院遗址被发现,它位于天龙寺东侧,吴越郊坛下的位置。此外,还在天真书院遗址发现了薛侃《天真精舍勒石》。

《勒石文》中记载有天真精舍东西南北四界:

“…界则东止净明,西界天龙,北暨天真,南抵龟田路。”

该文中将净明院和天龙寺的位置联系在了一起,根据石刻和天龙寺的位置,我们可以判断天真精舍可能就在如今的白云庵及周边区域,净明院在其东北不远。

然而天真精舍《勒石文》中赫然在其中还出现了“龟田”两字,“郊坛”为何写作“龟田”?这其中又是一段讹传的故事,下文中会提到。

-南宋官窑“郊坛下窑址”-

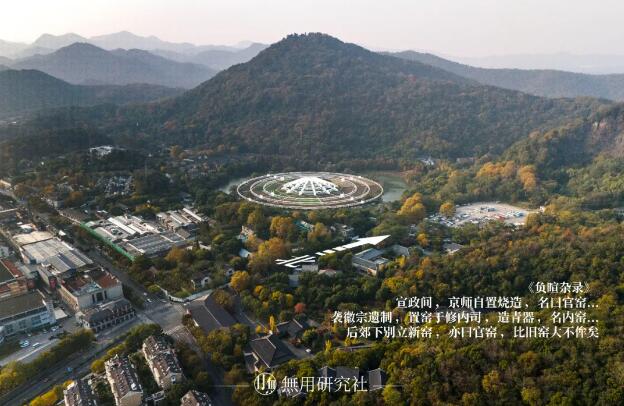

经过几十年多次发掘研究,乌龟山下“八卦田”附近的“郊坛下官窑”被确认为南宋“郊坛下窑址”。

《负暄杂录》载:

“宣政间,京师自置烧造,名曰官窑......袭徽宗遗制,置窑于修内司,造青器,名内窑......后郊下别立新窑,亦曰官窑,比旧窑大不侔矣。”

这处窑址被称为郊坛下窑,足见官窑与郊坛也相近,而根据如今地理位置判断,郊坛下窑位在郊坛东南侧。

自此,我们已经几乎可以确定,南宋郊坛就是如今的“八卦田”,也只有确认为郊坛,才能合理的解释此上建筑方位的合理性。

如果描述方位仍不够,我们可以根据临安志的文献描述的尺度复原这座天坛。

令人惊喜的是,按文献复原出的天坛与“八卦田”老照片中沟壑的痕迹完全贴合,甚至与如今改建后的“八卦田”田埂依然呼应。

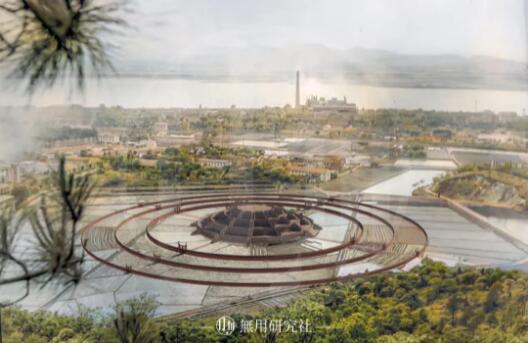

郊坛实景复原叠加 摄影:禹涵

不妨走入复原,让我们实锤这座南宋天坛。

贰

圜丘已殁

古之圜丘择地,多在都城南郊,古人对寰宇的认知为天圆地方,故而天坛也常常拟天之制。

-选址-

相对中国其他都城而言,杭州南郊多山,在赵构定都临安之前,杭州城大致已经定型了,南宋皇宫都只能依凤凰山麓设置,江北要找到一大片安置郊坛的空地并不多。

元代黄溍《龙山净明寺记》载:

“南渡草创,有司以其地在国之阳,因取僧所食田若干亩为祀天圜丘,而寓斋宫于其室”转引自《雍正西湖志》。

都城择址时,取山南水北为“阳”,而钱塘江又常常潮涌凶猛,可见天坛圜丘的建造不能置于钱塘江南。

六和塔,钱塘江北岸用于镇潮的砖木宝塔摄影:禹涵

江之北、城之南,符合这一规定的土地并不多,且南郊山间空地也少,为此,选址时也只能侵占寺庙农田。

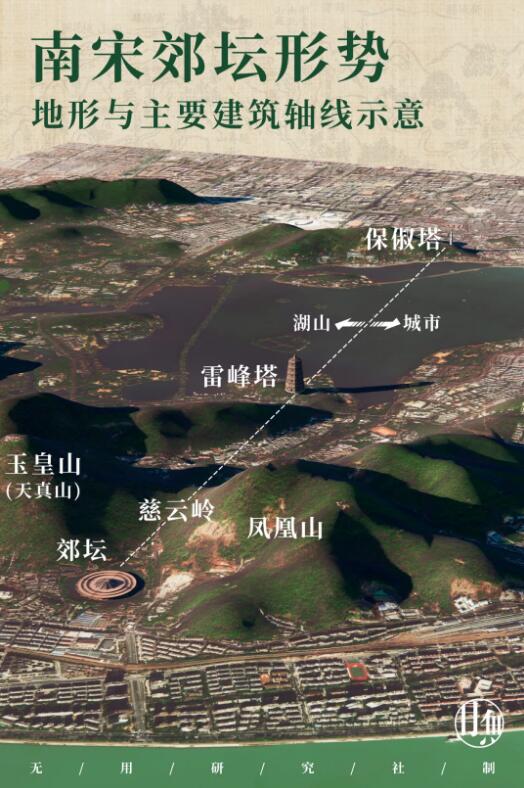

-形势-

我们考证的圜丘位置可知,郊坛设置于玉皇山至凤凰山鞍部南侧,西侧为玉皇山,东侧为凤凰山,以圜丘中心向北,会发现南宋天坛与雷峰塔、保俶塔均大致位于一条线上。

古时出入临安城多从钱塘江行船,若将玉皇山与凤凰山视为城南“门阙”,则临安南有钱塘环水,有玉皇凤凰二山为阙,那圜丘在此,意为设置在杭州南郊的门阙之外。

由圜丘向北,经雷峰塔、西湖至保俶塔,可将整个杭州城分为左右两侧,西侧为山水湖景,东侧为市井人间。

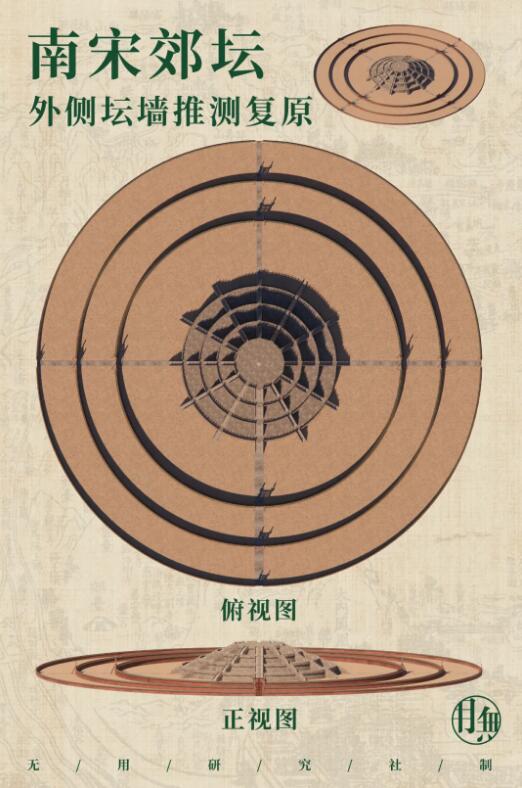

-坛墙-

那么这座天坛的面貌究竟是什么样子呢?我们可以依照宋代文献记载进行复原。

宋元时学者马端临《文献通考》载:

“除坛及内壝丈尺依制度使用地步九十步外,其中壝、外壝欲乞随地之宜,用二十五步,外作两壝,外有四十步。”

《咸淳临安志》卷三载:

“坛及内壝凡九十步,中外壝通二十五步。”

《建炎以来系年要录》载:

“三壝,第一壝去坛二十五步,中壝去第一壝一十二步半,外壝去中壝一十二步半。”

也就是说,圜丘本体之外,有三层坛墙(即“壝”wéi,古代祭坛四周的矮墙)

圜丘坛墙复原摄影:禹涵

三层墙分为外壝、中壝、内壝,也就是内外相套的三层同心圆。

而内墙直径约为九十步,中墙至外墙距离合为二十五步。

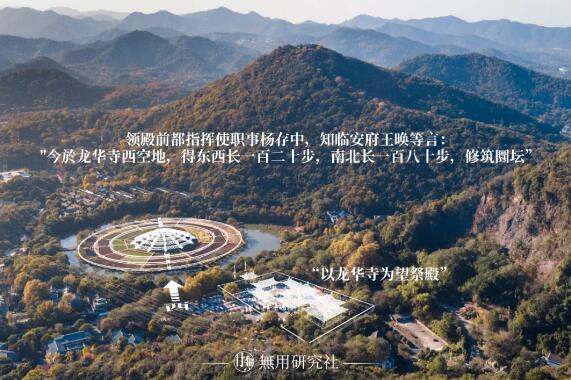

我们依据宋代丈尺及实地步踏,发现这三层坛墙按文献复原后,与老照片中的环形夯土完全吻合,与如今改建后的“八卦田”土埂也相切。

南宋郊坛老照片叠加复原示意

依据北京天坛坛门可知,坛墙可能为东西南北四开门,内外三层。而坛门样式也可以参考宋营造法式中乌头门图样进行比对。

乌头门样式与坛墙至明清依旧没有太大变化,可见这种古制在郊坛上是一脉相承的。

-圜丘-

进入坛墙后,便来到了郊坛主体——圜丘。

宋人周密在其《武林旧事》中详细描述了郊坛的形制:

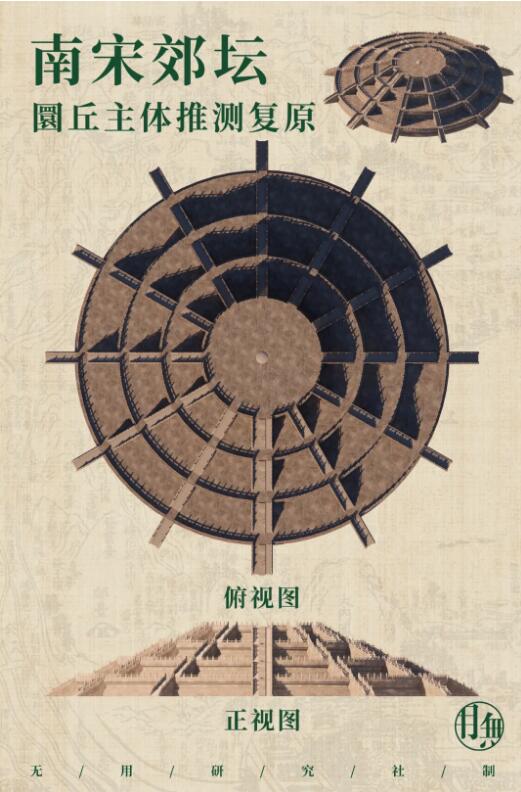

“郊坛,天盘至地高三丈二尺四寸,通七十二级,分四成,上广七丈,共十二阶,分三十六龛,午阶阔一丈,主上升降由此阶,其余各阔五尺。”

《咸淳临安志》卷三载:

“为坛四成,上成从广七丈,再成十二丈,三成十七丈,四成二十二丈。分十三陛,陛七十二级。”

这里“成”应当是指层级,也就是说南宋天坛高为四层,顶层圆台直径七丈,第三层直径十二丈,第二层直径十七丈,而底层直径二十二丈。

“天盘”则应当是圜丘顶层圆台,记载中顶层至地面高三丈二尺四寸,这就是圜丘整体的高度。

由此可以想象的是“八卦田”中心的土丘曾比今天的三层楼还略高,为一截头圆锥体。

-陛道-

而若要登上圜丘,需设置楼梯(陛道),记载中陛道环绕圜丘设置有十二条(也有记载为十三条)。

依据圜丘古制,十二阶应当暗和十二地支,十二时辰,十二月份,即两阶之间夹角为三十度,东西南北方位各正对一条。

其中午阶(即正南阶)最宽,宽约一丈,为皇帝上下使用,而其余各面台阶仅宽五尺。

每面台阶分四段,登四层坛面,合共七十二级台阶数,自地面直达天盘顶端。

记载中的“十三陛”多出一阶,或许原因在于“午阶”需供皇帝上下,可能分设东西阶,两阶并在一个方位上,十三、十二均可形容。这也解释了为什么午阶最宽,而其余各阶相对窄小。

北京祈谷坛东西阶 摄影:禹涵

值得注意的是,如今“八卦田”中心仍留存有一处圆形台地,台地上满植树木,已成为其“太极”中心。

遗存的台体不高,但若将现存的圆形台地比对文献中圜丘底层台大小,会发现二者完全重合。

如今“八卦田”中央圆形台地应当就是圜丘本体,若按高度计算,应当是圜丘一层圆台的内部夯土。

上三层台体为何不存?应当是南宋灭亡后,元朝统治者为确立王朝正朔,承继统治合法性,将南宋临安与王朝正统相关的建筑有意拆毁,仅剩残迹。

《元史·世祖纪十》记载,至元二十一年(1284年)九月,杨琏真伽与执政大臣桑哥以修复旧寺为名,掘南宋陵盗劫珍宝,二十二年(1285年)桑哥“申奏毁宋郊天台建寺”。

圜丘被拆毁,偌大的天坛也不可能再留存建筑,坛墙与斋宫或许就在这个时间段内被夷为平地。

聊完了郊坛主体建筑,我们不妨再看看其他附属建筑。郊坛祭天,皇帝须在祭前一日在郊坛附近的斋宫斋宿一晚,以示洁诚。斋宫对于天坛而言,其重要性不言而喻。

-斋宫-

《咸淳临安志》卷三载:

“惟青城斋宫及望祭殿诏勿营,临事则为幕屋,略仿京师制度,大殿曰端诚,便殿曰熙成,其外为泰禋门,是年六月降诏。”

台北故宫博物院藏,北宋《景德四图》中便画有临时搭建的出行与宴射幕屋形式。

宋元时学者马端临《文献通考》载:

诏:“郊祀斋宫更不修盖,止令计置幕殿......其行事、执事、陪祠官宿斋幕次,亦随宜绞缚,不得侈大。”

根据绍兴南宋六陵考古发掘的攒宫体量可知,此时南宋皇家营建工程并不铺张,或许天坛斋宫也只有面阔三至五开间左右。

郊坛初创时,斋戒都先简单地设置在郊坛旁边的寺观之中,后来赵构渐渐无意北伐中原,才在天坛建设永久性斋宫。

《建炎以来系年要录》载:

“东都旧有青城斋宫,渡江後,以幕屋绞缚为之,每郊费缗钱十馀万。淳熙末,张端明(杓)为京尹,始议筑斋宫,可一劳永逸,上从之。”

宇文宝学时为兵部尚书,因宿直,奏曰:“陛下方经略河南,令筑青城於临安,是无中原意也。”上以为然,亟命罢役。

其实文献中也反应出赵构此时的心理变化,已逐渐安于现状,不再主北伐之事。郊坛与斋宫的兴建,其实也是此时宋高宗对北伐态度的注脚。

叁

宋丘之源

上文中我们依照文献复原了南宋郊坛建筑,对比南宋郊坛与我们熟知的明清天坛,会发现二者并不相同。

南宋郊坛实景复原 摄影:禹涵

南宋郊坛建有四层十二面阶梯,但明清天坛却只有三层四面阶梯。这种坛体形制上的简化和演变,我们会在此后的明清天坛中详细描述。

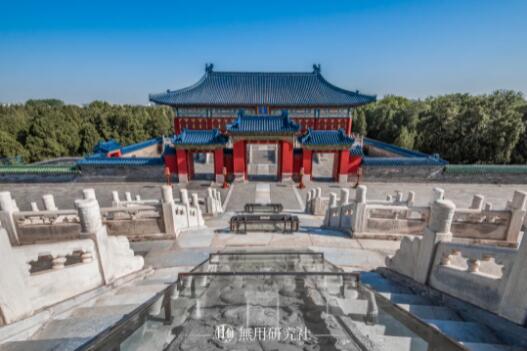

北京天坛圜丘 摄影:禹涵

然而若对比南宋郊坛与西安现存的隋唐长安郊坛,会发现二者样式几乎一致。

-礼制延续-

1999年3月到5月,隋唐天坛遗址被清理发掘,2018年3月,西安天坛遗址公园开放,媒体称此坛为:“中华第一坛”。

将西安的“隋唐天坛”与南宋郊坛做对比,会发现二者在层数、阶数、体量规模等诸多细节均高度相似,沿续关系明显。

若隋唐至南宋的天坛形制都没有发生大变化,我们就可以很明确的推测出,这期间五代十国至北宋五百余年的历史中,郊坛的营造理念与祭祀礼法均得到了贯彻。

-郊坛方位-

对比完圜丘本体,我们再对比一下圜丘设置的方位。

就圜丘方位而言,几座古都也算基本一致。

明清北京城天坛位于北京中轴线东南侧,建筑至今留存,为大家耳熟能详。

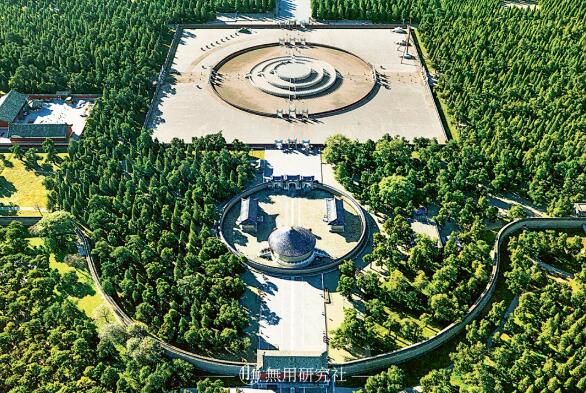

北京天坛俯视 摄影:马文晓

更早则留存有唐长安城天坛,位于都城中轴线东南侧,明德门外。

文献记载中,北宋东京汴梁也设有天坛,但并未留下遗址。

“建隆四年(963年),诏太常寺修饰南郊坛,礼院定依古制,四成十二陛三壝,设燎坛於内壝之外丙地,高一丈二尺。”

汉魏洛阳城圜丘(曹魏-北魏)就在都城中轴线南端,靠近南北向中轴线。

只可惜此圜丘被后世採土挖掘破坏,如今只剩下禹宿谷堆一处高耸的岩体,从岩体上推断,应该也有着天盘至地的高度变化。

上文中既以确定了郊坛的形制和位置都得到了延续传承,那为什么如今的杭州南郊呈现给我们的是八卦田呢?

南宋的郊坛又为何如今不是圆形的,会成为八卦的样子?

-八卦田现状的来源-

上世纪八十年代,郊坛一直作为田地由附近居民耕作,直到1983年5月21日的杭州日报报道:“玉皇大队拨款十五万元,重整八卦田”。

报道中说:

“这次整修将把整块田按八卦标准图形改建。改建后的八卦田,呈正八边形,直径二百二十五米。中间土丘,直径七十米,高二点八米。”

1983年改建后的圜丘遗址杭州档案

这应该是首次将南宋郊坛直接按照八卦形状修整改建。原本的同心圆按照“八卦”的模样做了“整形”,中央坛基夯土未动,但周围圆形坛墙残基被改了八卦田地的土埂。

到了2007年,八卦田再一次被整治。这次整治维持了外围的八边形,在中央夯土上种满了植物,改为小乔木与灌木,同时整治周边环境,拆除有碍景群风貌的建筑,恢复绿地。

2007年再次改建后的圜丘遗址摄影:禹涵

这次整治后的郊坛,就成了我们如今看到的“八卦田”。

原先的南宋郊坛不再是同心圆,变得越来越“八卦”,但如今的面貌也早已与南宋初年营建时大相径庭。

-南宋藉田又在哪?-

郊坛圜丘已经确定,那真正的南宋藉田何在?

宋室南迁后,宋高宗于绍兴十七年(1147年)重建玉津园。

据《乾道临安志》载,南宋临安玉津园在“嘉会门外南四里洋泮桥侧”,而宋藉田则在其南。

龙山河洋泮桥

文献中可知藉田在玉津园南面,而玉津园又在洋泮桥的一侧。

可喜的是,洋泮桥是跨越龙山河(北段即中河)的桥梁,龙山河在闸口白塔处注入钱塘江,二者至今尚在。可作为确定“玉津园”位置的坐标。

宋董嗣杲所著《西湖百咏》“包家山”条目中对“郊坛”和“藉田园”相对的位置也做了清楚的表述:

“包家山,在慈云岭南冷水峪多桃花,名桃花关。关门上揭‘蒸霞’二字,郊坛在山之西,藉田园在山之南。”

对照1929年实测杭州西湖图(上海商务印书馆),“包山(包家山)”之南就是美政桥洋泮桥侧,藉田园的位置当在此附近。

肆

籍田之惑

经过上述考证,其实已经证明了八卦田这种说法来源有误,但把天坛说成八卦田这件事情,是从何时开始的呢?

南宋灭亡后,郊坛也已毁去多年,至元代,郊坛及其周边部分土地再度成为寺院田产。

老照片中明显沦为水田的南宋郊坛

净明寺、天龙寺、龙华寺中有不少都占用了南宋郊坛的土地,三圈环形夯土早已并入周围田地中,后人眼里,这里确实就是“田”。

虽然郊坛已殁,但宋代的史料并不少,直至明代,一位杭州本地“佬倌”田汝成为这片田地笼上了一层迷雾,让郊坛的历史面目全非,由此引发了其后史家学者的争辩,至今不绝。

-田汝成的错判-

田汝成(1503-1557),字叔禾,钱塘人。明嘉靖五年进士。嘉靖二十年,他告病回到杭州,此后不再复出任官。

归杭后,田汝成盘桓湖山,遍访浙西名胜,撰成《西湖游览志》和《西湖游览志余》,这可能是杭州西湖最早的“游览攻略”了。

田汝成在《西湖游览志》卷六,南山胜迹里,是这么介绍八卦田的:

“宋籍田在天龙寺下,中阜规圆,环以沟塍,作八卦状,俗称九宫八卦田,至今不紊。山旁有宋郊坛。”

这句话里出现了两个致命错误:

其一,民国老照片中,环状沟塍是同心圆而非八卦状,更不可能是九宫八卦形。

其二,山旁宋郊坛应当指的是吴越的郊坛,也就是登云台。

但田汝成的这番话至今被绝大多数人援引,作为介绍八卦田的常用“典故”,而那些可图文互证的宋代文献却被抛在了一边。

田汝成之后,明人高濂编纂的《四时幽赏录》中也延续说:

“八卦田,宋之籍田,以八卦爻画沟塍环布成象,迄今犹然…”

作为戏曲家,高濂对八卦田的描述误区应当也是不参考宋代古籍的结果,但却依然被后世引用。

-龟畴田的误导-

前文提到的天真精舍刻石,其实是误以为郊坛是龟畴田,故而说南抵龟田路。

由于天坛在南宋后就成为耕地,田埂纹路交错形成“龟畴田”,意思就是像龟背上的纹路一样,龟版沟壑状的农田。

王守仁(阳明)作《答钱德洪卜筑天真书院》一诗中有“龟畴见宋田”之句。

且王阳明的门人黄绾,又把“龟畴”与“籍田”并称,以讹传讹,就成了如今的“八卦田”。

-勋贤祠志插图-

当然关于郊坛的定义还是有明白人的。

明万历七年(1579),张居正令毁天下私建违制书院,作为海内传播王阳明心学的中心,天真精舍在张居正的“重点关注”下被毁。

万历十二年(1584),朝廷议准恢复重建书院,并且赐以“勋贤”祠名。

据日藏孤本《勋贤祠志》附图可见,“宋郊天台”就是今天“八卦田”的位置。

《勋贤祠志》作为杭州府同知<相当于副市长>喻均撰写的“官方文件”,较“自媒体”田汝成撰的《西湖游览志》更权威,严谨,可靠。

且钱塘县令聂心汤在其编撰的《万历钱塘县志》中也认定:

“育皇山(玉皇山)……前有龟畴田,宋郊坛也”。

-太极亭-

虽史笔如铁,但嘉靖年间,阮鹗曾在“八卦田”的中央建起了一座“太极亭”,显然是将郊坛中央台基错认成九宫八卦田中央的太极图案了。

至清代,藏书家翟灏在其编撰的《湖山便览》“宋耤田”条目中,对《西湖游览志》所述做了“其实非也”的否定,对太极亭则是得出了“宋郊邱址”的结论。

按翟灏的说法,阮鹗将太极亭建在宋郊坛遗址之上,致使谬误再一次加深。

直到1983年玉皇大队重整八卦田,彻底将圆形的圜丘改做正八边形的八卦田,致使南宋天坛的事实彻底被“八卦田”覆盖。

伍

结语

郊坛用来祭祀昊天上帝,也叫郊丘,郊台,圜坛,圜丘。那是一个比皇帝重农亲耕“藉田”礼制更高,更具重要性的活动。

北京天坛圜丘、皇穹宇 摄影:马文晓

祭天与祭先农神是两个不同的祭礼项目,其意义与礼仪规格均不同。

皇帝通过拜郊坛祭祀的礼仪获得“君权神授”,向其臣民宣告其政权的合法性,其目的是宣扬神权以维护其皇权统治。

而“耕藉田祭先农”,则是农耕文明发展过程中的统治阶级为了表达对祈求丰收,鼓励农耕的活动,其意义与祭天不同,实践方式也不同,不可混为一谈。

了解了郊坛祭天的重要性,也就理解了为何从古至今的史家如此纠结于八卦田原本的用途。因为那是南宋王朝在杭州留下的其政权象征实物,具有重要而特殊的意义。

南宋天坛的考误若被纠正,无疑补充了天坛圜丘营造史中的关键节点,直接串起了千余年来中国古人对苍天信仰的一脉相承。

天坛作为南宋肇兴伊始的重要建筑,理应被正确对待,临安作为南宋国都,天坛的重要性不言而喻。

若一直隐藏于“八卦田”的雾霭之中,宋都的概念也将缺少一处重要的注脚。