北京寺庙数量之众,居全国之首。清代乾隆年间京城全图,标有内外城寺庙1207所,其中观音寺庵多达108处,居众庙之冠。1928年北平特别市登记寺庙1631所,佛教寺院超半数。20世纪以来,寺庙数量锐减,1941年仅存783处,但数量仍为全国之最。

自北周至五代后周的400余年间,北京三次大规模接纳外地僧人,为本地佛教注入活力,促成佛教寺院包容多元文化体系的形成。辽代燕京,寺庙与僧众云集,冠绝北方。北宋苏辙出使辽国时,亦惊叹此地佛教之盛。辽代以后,北京长期为中原政治中心,其特殊地位持续推动佛教发展。

接下来,就让我们一同看遍北京市内佛寺,去探寻那些被岁月尘封的过往,感受佛法的庄严与宁静,领略古寺独有的魅力!

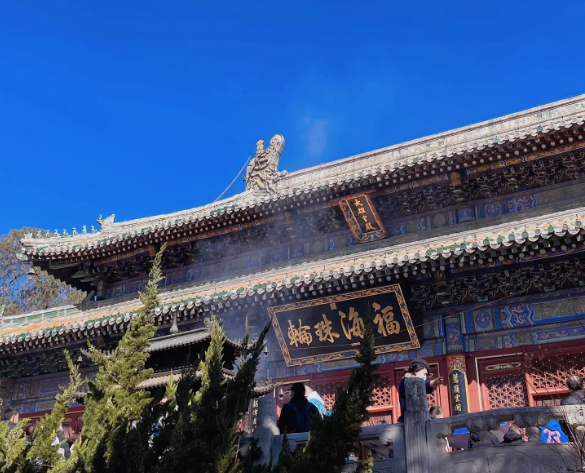

1、雍和宫

地址:北京市东城区雍和宫大街12号

清康熙三十三年(1694年),康熙帝在此建造府邸、赐予四子胤禛,即后来的雍亲王府。雍正三年(1725年),改王府为行宫,称雍和宫,雍正十三年(1735年),雍正帝驾崩,曾于此停放灵柩,因此,雍和宫主要殿堂原绿色琉璃瓦改为黄色琉璃瓦。

雍和宫,因乾隆皇帝诞生于此,雍和宫出了两位皇帝,成了“龙潜福地”,所以殿宇为黄瓦红墙,与紫禁城皇宫一样规格。乾隆九年(1744年),雍和宫改为喇嘛庙,特派总理事务王大臣管理其事务,并成为清政府掌管全国藏传佛教事务的中心。雍和宫是清朝中后期全国规格最高的一座佛教寺院。

雍和宫,1983年被国务院确定为汉族地区佛教全国重点寺院,该寺院主要由三座精致的牌坊和五进宏伟的大殿组成。从飞檐斗拱的东西牌坊到古色古香东、西顺山楼共占地面积66400平方米,有殿宇千余间。

2、法源寺

地址:西城区法源寺前街7号

法源寺(FayuanTemple),又称悯忠寺,始建于唐贞观十九年(645年),唐太宗为纪念征高句丽阵亡将士建悯忠寺,历经唐、辽、金、元、明、清七朝,现存建筑为清乾隆年间重建。

唐代高僧玄奘曾在此译经,辽代寺内建塔供奉佛牙舍利,明代成为佛教律宗中心。如今,中国佛学院所在地,2025年完成大雄宝殿壁画修复工程,定期举办“法源寺丁香诗会”,寺内保存1200余块历代经板。

法源寺占地面积6700平方米,建筑规模宏大,结构严谨,采用中轴对称格局,整体坐北朝南,分为中、东、西三路。中路为主要建筑所在,由南至北依次有一字影壁、山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、观音殿、毗卢殿、大悲殿、藏经楼。法源寺不仅是北京城内历史悠久的古刹,也是中国佛学院、中国佛教图书文物馆所在地,是培养青年僧伽和研究佛教文化的重要场所。

1979年8月21日,法源寺被北京市人民政府公布为北京市第二批市级文物保护单位。1983年被国务院确定汉族地区佛教中国重点寺院,2001年6月25日,法源寺被中华人民共和国国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

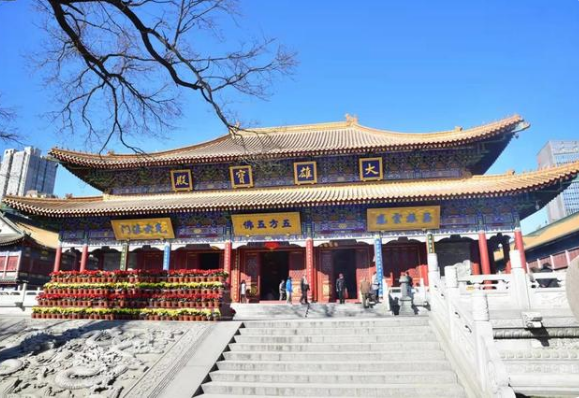

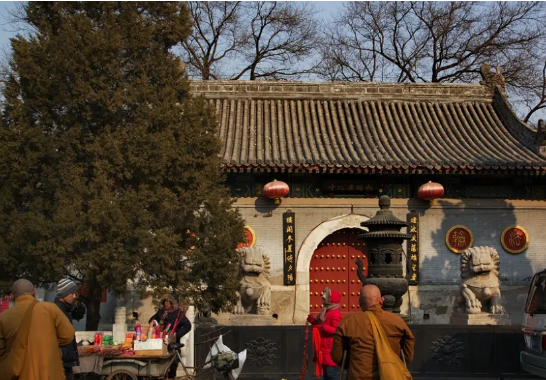

3、广济寺

地址:西城区阜成门内大街25号

金代始建,元代称弘慈广济寺,明景泰年间重建,现存建筑为清顺治至乾隆时期修缮。

由来:元代高僧耶律楚材曾在此居住,寺内藏有明代《大藏经》及多尊明代铜佛。

现状:中国佛教协会驻地,2024年完成天王殿彩画保护工程,每周三举办佛学讲座,寺内“铁树”为乾隆御题。

广济寺中轴线建筑现依次为山门、天王殿、大雄殿、圆通殿、多宝殿、舍利阁。殿宇之顶,或覆黄琉璃瓦、或覆绿琉璃瓦、或黄绿相间,熠熠生辉,庄严肃穆。两侧建筑有钟鼓楼、东西配殿、僧寮、东西方丈室等。

此外还有东西跨院,尤其在寺院西北隅,有一座建于清康熙十七年(1678)用汉白玉砌成的戒坛,真可谓雕栏玉砌,十分精美。戒坛今称三学堂,这是北京市内唯一一座清初戒坛,至今保存完好。整个寺院布局严谨,整齐对称,寺中有院,错落有序,庭院深深,曲径通幽,古朴素雅,庄严寂静,是一座典型的清代官式佛寺建筑。政府拨专款进行过多次修缮,使殿堂更加清净庄严,环境优雅。

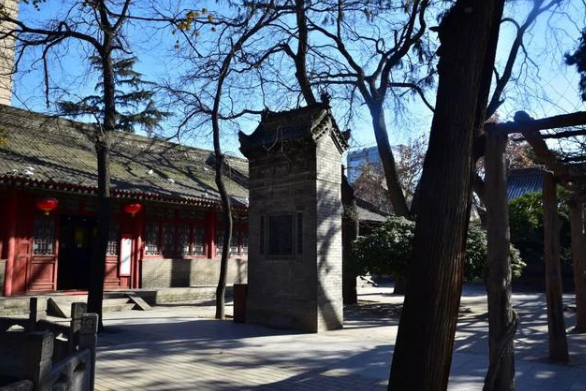

4、广化寺

地址:西城区鸦儿胡同31号

始建于元朝时期,是老北京内八刹之一,现为北京市佛教协会所在地。

广化寺坐北朝南,占地面积约13850平方米,分中、东、西三路,殿宇329间。中路沿中轴线依次为影壁、山门、天王殿、五佛宝殿(大雄宝殿)、藏经楼,两侧对称排列钟楼、鼓楼、伽蓝殿、祖师殿、首座寮与维那寮。东路原有戒坛、斋堂、学戒堂、引礼寮等殿堂,现仅存一进院落。西路现仅存二进院落,有大悲坛、观音殿、地藏殿、方丈室、法堂、祖堂等。

广化寺作为什刹海沿海“十刹”中唯一现存的建筑群,是重要的历史遗迹。同时,寺内保存文物众多,具有较高的研究价值和艺术价值,是研究明清至民国时期北京地区历史文化、佛教建筑的重要实物参考,具有较高的历史价值。

1984年5月24日,广化寺被北京市人民政府公布为北京市第三批市级文物保护单位。

5、潭柘寺

地址:门头沟区潭柘寺镇

潭柘寺(TanzheTemple),是北京有记载的年代最久远的寺庙,因寺以龙潭和柘树闻名。

潭柘寺始建于西晋怀帝永嘉元年(307年),初名嘉福寺。唐武则天万岁通天年间(696~697年),华严和尚以破败的嘉福寺为中心重建寺庙,并改名为“龙泉寺”。金熙宗完颜亶于皇统元年(1141年)到潭柘寺进香礼佛,并拨款对潭柘寺进行了整修和扩建,将寺改名为“大万寿寺”,是第一位到潭柘寺进香的皇帝。

至明代,在其二百多年间的历史上,潭柘寺进行多次整修和扩建,皇帝几次对寺院赐名,因而寺名屡次更改,曾恢复旧名嘉福寺,目前的总平面规模是明代形成的。清康熙三十一年(1692年)康熙帝拨款整修潭柘寺。

康熙三十六年(1697年),康熙亲赐寺名为“敕建岫云禅寺”,自此潭柘寺成为了北京地区规模最大的一座皇家寺院。寺内现存建筑多为明清遗物。潭柘寺位于宝珠峰南侧坡地上,坐北朝南,寺内占地0.025平方千米,寺外占地1.12平方千米,加上周围由潭柘寺所管辖的森林和山场,总面积达1.21平方千米以上。寺内建筑依山势而建,北高南低。

全寺建筑共分为中路、东路、西路和塔院等几大部分,构成潭柘寺的核心建筑群体。潭柘寺是北京早期佛教文化的发祥地之一,北京民间有“先有潭柘寺,后有幽州城”的谚语。其建筑规模亦当属京城寺院之最。

6、戒台寺

地址:门头沟区潭柘寺镇

622年(唐)始建,辽代建戒坛,明代扩建,现存建筑为清康熙至乾隆时期重建。

戒台寺依山势而建,坐西朝东,占地面积约4.3公顷,由南北两路组成。南路为主要建筑所在,自东向西建有山门、钟楼、鼓楼、天王殿、伽蓝殿、祖师殿、大雄宝殿、千佛阁、观音殿和九仙殿。山门外有地藏院,坐北朝南,一进院落。

千佛阁南北两侧各有一座院落,称为南宫院、北宫院,北宫院又称牡丹院,原为行宫的一部分。南宫院南侧另建有两座小院为僧房,称为上院与下院。大雄宝殿南侧建有方丈院,为一座两进院落。东西两侧分别建有东西静室。北路为戒坛院,自东向西建有明王殿、戒坛殿、罗汉堂和大悲殿。戒坛院东侧为戒台寺塔院,其台下南北并列两座砖塔。北塔为法均墓塔,为七层八角密檐式塔。南塔为法均衣钵塔,为五层八角密檐塔。

7、云居寺

地址:房山区大石窝镇

605年(隋)始建,唐代刻经事业兴盛,辽代建塔,现存建筑为清康熙年间重建。

云居寺占地面积约为74亩,建筑依山势而建,全部建筑分为南、中、北三路,主要殿宇全部集中建在中轴线上。中路建筑共有六进殿宇,自山门起有毗卢殿、释迦殿、药师殿、弥陀殿、大悲殿及藏经阁和说法堂等。

每座主殿的两侧都建有配殿及配房。南路主体建筑有祖师殿和地藏殿。北路主体建筑仅有千佛殿一座,其余均为行宫或寺院用房。行宫共三组,每组均自成一个四合式建筑群体,院内有甬道连通各个建筑。

8、觉生寺(大钟寺)

地址:海淀区北三环西路甲31号

始建于清雍正十一年(1733年),清乾隆五十二年(1787年)后成为皇家祈雨活动场所之一,1985年10月4日被辟为大钟寺古钟博物馆并正式对外开放。现为古钟博物馆,2025年完成室外管线改造工程,馆内藏钟铃类文物439件套,永乐大钟铭文22.7万字。

觉生寺坐北朝南,前后五进院落,由南向北依次为影壁(现已无存)、山门、天王殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼、大钟楼与东西翼楼。此外,还有钟鼓楼和六座配庑分布在两侧。

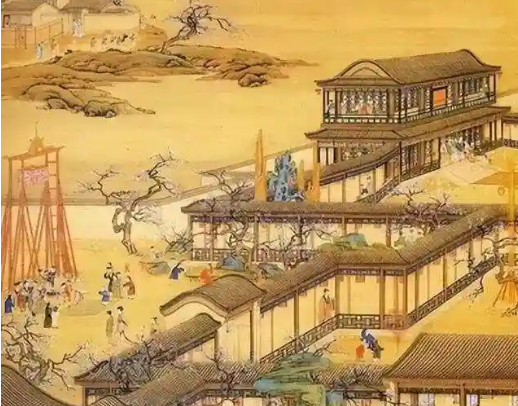

9、法海寺

地址:石景山区模式口大街

1439年(明正统)建,由太监李童集资建造,现存建筑为明代原构。

法海寺坐北朝南,全寺四进院落,建在逐层抬高的四层高台之上,东西面宽72米,南北进深150米,占地面积1.08公顷,主要建筑有山门、天王殿、大雄宝殿。山门后是一东西横向长方形院落,正中设数十级台阶,通向天王殿和大雄宝殿,台阶两侧有石碑两通。法海寺壁画布局严谨、刻画细腻、技巧纯熟、用色考究,其构图、着色、技巧及用料乃至画基底泥都有较高的历史价值、艺术价值、科学价值和佛教文化研究价值。

1957年10月28日,法海寺被北京市人民政府公布为北京市第一批市级文物保护单位。1988年1月13日,法海寺被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。截至2022年底,馆有藏品数量58件/套,年度观众总数为60271人。

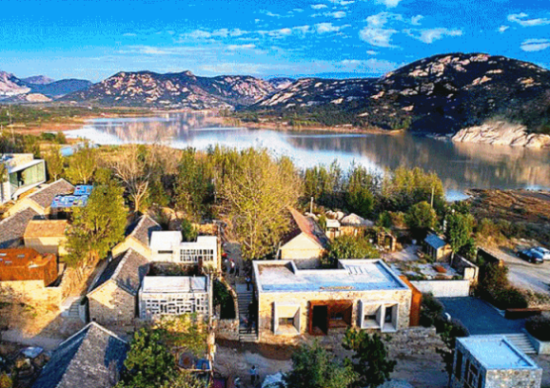

10、大云峰禅寺

地址:密云区巨各庄镇

大云峰禅寺始建于唐朝。因山上荆条繁密,故得名“荆山禅寺”。宋朝重修复建,更名为“云峰禅寺”。清朝乾隆年间被毁。2002年,由华侨僧人释夏荆率领佛门众修共同发起修复重建,2003年经政府批准复建。更名为“大云峰禅寺”。

2009年9月28日,大云峰禅寺获密云县民族事务委员会颁发宗教活动场所登记证。2009年10月13日举行颁证仪式,正式恢复为宗教活动场所。现为密云区佛教协会驻地,2025年完成大雄宝殿彩画修复,寺内保存辽代石佛及明代碑刻。