中国的古代建筑有价值吗?这个现在看起来太过显然的问题,答案在九十年前还不甚清晰。

1924年,年轻的中国留学生梁思成前往美国宾夕法尼亚大学学习建筑,英国人弗莱彻(BanisterFletcher)编写的《世界建筑史》是建筑系学生必读书,其中有一幅著名的插图“建筑之树”:主干是希腊、罗马,生长出枝繁叶茂的近现代欧洲各国建筑。这棵树上还有一支早早分叉出去的小枝桠上,上面标注着“中国、日本建筑”,没有任何细节、不在“文明”主线之上。同一时间在日本东京高等工业学校学习建筑的刘敦桢也阅读了这本教材,他有一样的感受:西方中心主义的视角令人难以接受。

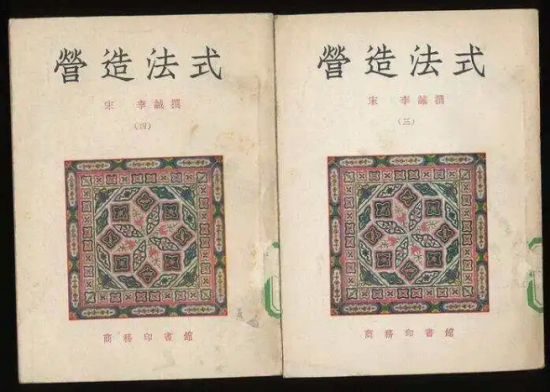

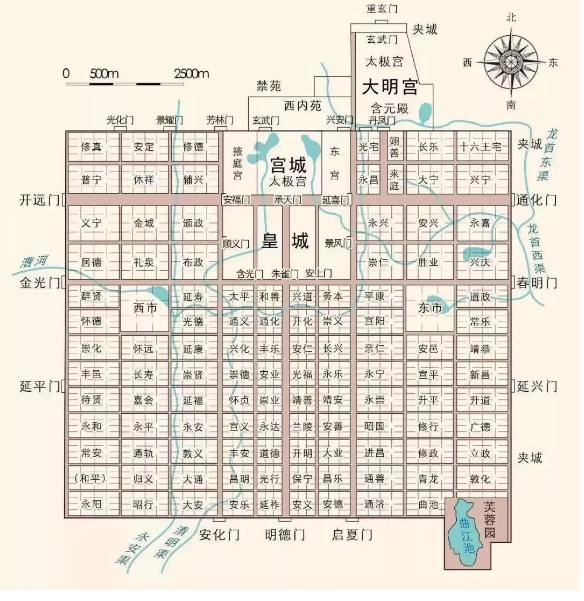

可面对着中国大地上无数的宫殿、庙宇、塔楼、园林,当时谁又能说得清楚,它们建筑结构上的特点、造型和布局上的美学原则是什么?从唐、宋到明、清,中国建筑怎样一步步发展而来?现存最早的木构建筑是什么、在哪里?遍寻美国的图书馆,梁思成发现这些最基本的问题也没有答案。唯一的线索似乎是父亲梁启超寄来的,刚被国内学术界发现不久的宋代《营造法式》。然而在缺少实物对照研究的情况下,这本尘封千年的建筑工程规范还是未经破解的天书——“铺作”“卷杀”“襻间”“生起”“偷心”,基本术语的含义都是巨大的谜题。

国际学界缺少对中国建筑的认识和研究,这些知识在本国文化传统中同样被遮蔽。不同于金石书画受到重视,为传统士大夫钻研欣赏、收藏爱护,对于建筑,中国文人阶层认为这不过是属于“匠人”们的形而下技艺,不具过多的精神价值。

梁思成曾感慨中国建筑的遭遇:“在隋唐建设之际,没有对秦汉旧物加以重视或保护。北宋之对唐建,明清之对宋元遗构,亦并未知爱惜。”一代代如此循环往复,直到进入二十世纪,中国与世界相撞,如同其他领域有形无形的遗产,中国建筑迎来了危机时刻:或者找到自己的特点,使无论古建筑保护还是新建筑设计都能延续传统的精华,或者尚未来得及理解自身就走向消亡。

和梁思成一起前往美国学习建筑和美术的林徽因1926年接受了美国同学对她的采访,谈及祖国现状,21岁的她慷慨激昂:“至今还没有多少中国的建筑师,一些骗人的外国人发现很容易装扮成非常精通各种建造方法,让城市充斥着荒谬可笑而令人讨厌的他们所谓的新式时髦住宅。我们悲伤地看到,我们本土的、特色的、原初的艺术正在被那种‘跟上世界’的狂热粗暴所剥夺。”

这篇刊发于当地报纸的英文访谈,标题透露出他们来美国读书的动机:《中国姑娘献身于拯救她国家的艺术——在美国大学读书的菲莉斯·林(林徽因)抨击正在毁坏东方美的虚假建筑》。

1934年林徽因在山西汾阳小相村灵岩寺。她参与营造学社多次田野考察并在学社刊物发表文章。

时代的风潮下,一场建筑领域的“整理国故”运动迅速开展。两代人共同承担起这一重任:清末民初的政坛元老朱启钤——数年前还高居北洋政府的核心领导层从事新政建设,他从自身开创现代市政和文化遗产保护事业的经历中关注到古建筑问题,又因发现《营造法式》的契机,创建了“中国营造学社”。梁思成、刘敦桢这两位杰出的留学生学成归国后成为学社研究工作的实际主持者。朱启钤放弃了宦途生涯,梁、刘也暂别大学教职和开创建筑事务所的优厚回报,他们全身心地建设起这个紧密而高效的小团队,自筹资源、自订规划,以私人社团的名义开展了古建筑调查研究。

从1932年学社工作全面开展至抗日爆发前的五年内,学社成员走过中国上百个县市,寻访近千处古代建筑,对它们第一次做了现代科学方法下的测绘记录与研究,其中许多建筑的意义是首次被认识,例如明确了五台山佛光寺为中国唐代木构建筑实证。

抗战爆发后,学社辗转流离,克服艰辛继续学术工作,因地制宜在我国西南地区开展了一系列古建筑调查。

无论因其现实价值还是浪漫想象,营造学社的工作在今天为人们津津乐道,在当时却是十足的冷门。这几位先行者大胆将自己的才华“赌注”在尚无人问津的古建筑研究上,恰逢天时地利,他们获得了空前的回报:中国古代建筑的基本原则和发展谱系首次拥有了令人信服的系统解释。营造学社的成功在世界学术史上也是一个罕见的特例,个人天才与团队协作达成了精妙的平衡,研究过程则结合了细致入微的案头规划与田野考察中的大胆冒险和不期而遇,最终得以在知识的空白地全速开进。

九十年后回看他们的工作,今天的建筑史学者们仍能感到震撼与共鸣。清华大学建筑学院刘畅教授告诉本刊,每当他去调查一处古建筑都会尝试找出营造学社当年的图纸、报告,然后发现自己最想了解的那个数据,就清晰地标注在泛黄的纸张之上。

天津大学建筑学院丁垚教授则说,阅读学社先辈留下的对一处处古建筑的研究总感到自己甚至那些建筑的幸运,它们得以在尚未消失之际被“超过国际水平的最优美的图纸并以最古雅的汉语文风”所描绘。

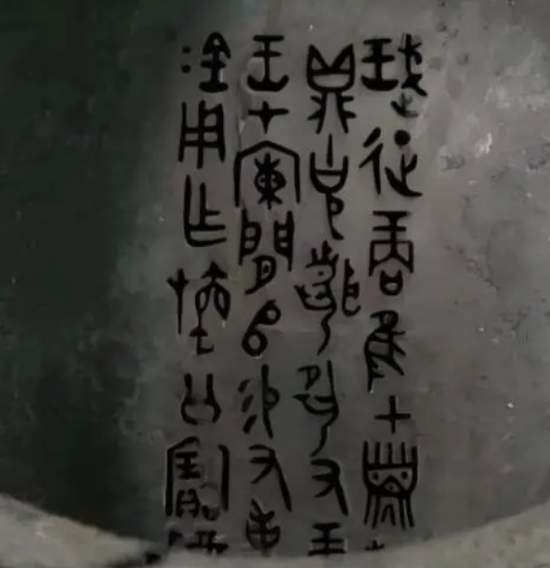

那是一个学术大发现的年代。经历了清末民初和新文化运动的观念震荡,中国知识界在三十年代进入更细致的学术建设工作——如同松土播种后,一颗颗果实开始结出。与学社工作差不多同时,梁思成的弟弟梁思永就投身于另一新兴学科考古学,参与主持殷墟遗址发掘,确立中国历史的可信开端。

对地上与地下遗产的寻找,都是要在其中发现中国,回答我们是谁、确立自己在世界文明中位置的大问题。不同在于,甲骨文等地下材料是首次出土,那些无言的地上建筑则早已矗立千年——无论寺、塔、桥、院,多数都在不同朝代中一直被使用乃至翻修维护,但只停留于实用层面,营造学社对它们的“重新发现”才激活其深层含义。