你是不是经常在影视剧中看到更夫打更的场景,他们边敲梆子边高喊:“一更天,天干物燥,小心火烛!”那么你知道更夫口中喊的“一更天”、“三更天”是现在的几点吗?古人没有钟表又是怎么计时的?让我们跟随本文一起了解一下古人在探索时间上所展现的智慧。

古代计时法

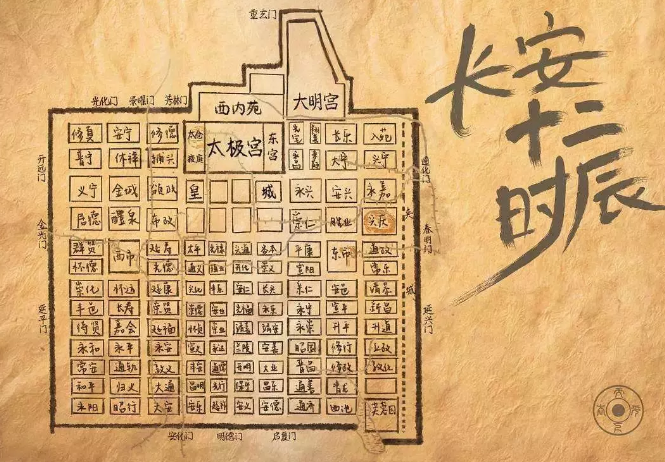

十二时辰制

十二时辰的起源可追溯到春秋战国时期,古人观天象、察日影,以太阳东升西落为基准,将昼夜划分为十二等份,每段称一个“时辰”(约合今两小时)。这一体系以十二地支命名(子、丑、寅、卯等),既融汇天文观测的智慧,又暗合阴阳五行哲学——如“子时”对应阴极阳生的自然规律,象征万物萌发的起点。据《周礼》、《淮南子》记载,十二时辰最初与农耕活动紧密相关,如“辰时”称“食时”,正是古人晨耕后进食的时段,体现了“天人合一”的朴素时间观。

十二时辰的具体划分并非一成不变。汉代以前,曾有“十时辰制”,至汉武帝推行“太初历”后,十二地支计时法逐渐定型,宋以后又把十二时辰中每个时辰平分为初、正两部分,如子初、子正、丑初、丑正......,称为二十四时辰制。

十二时辰制与“百刻制”(一日分100刻)并行。例如,“午时三刻”即正午11时43分左右,因此时阳气最盛,成为古代行刑的特定时刻。值得一提的是,十二时辰与“更点制”相辅相成:夜间以“五更”划分(每更约两小时),更夫击梆报更,城防依“更点”启闭,形成严密的城市时间管理体系。

百刻制

百刻制将一昼夜均分为100刻(每刻约合14.4分钟),夏至白天60刻,夜晚40刻;冬至白天40刻,夜晚60刻;春分、秋分昼夜平分。

日晷划分白昼,漏刻(水钟)计量夜间与阴雨时辰。漏刻分为泄水型和受水型两类。泄水型漏刻是水通过壶孔流出,壶内水位下降,浮箭随之下沉,通过观察浮箭上的刻度来判断时间的流逝。相反,受水型漏刻则是将浮箭置于接收水的壶中,随着水位上升,浮箭也会上升,以此来指示时间。

百刻制与十二时辰刻相结合,就形成了中国古代最主要的计时制度——辰刻制。但是因两者进制不同,平均每个时辰有八又三分之一刻的折算并不方便,当西方时分秒制传入后,清朝便果断依西法将一百刻变更为九十六刻,每刻也由之前对应的14.4分钟变成了15分钟。

更点制

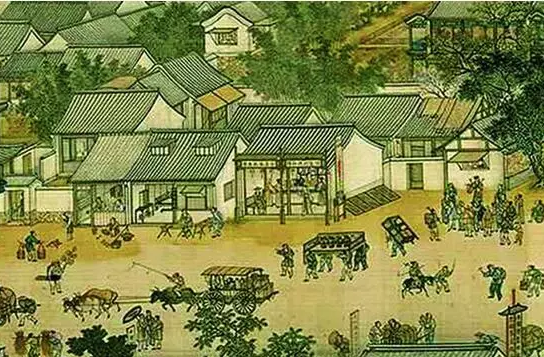

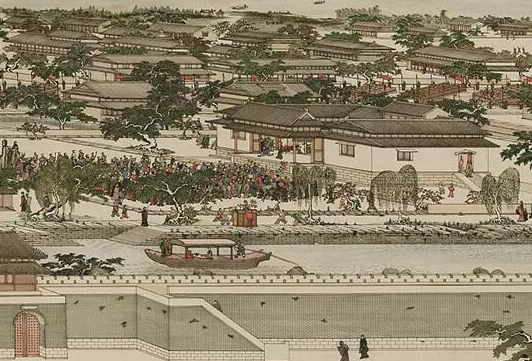

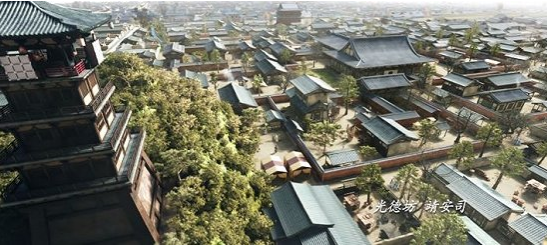

更点制是古代专为夜间设计的计时系统,将日落后至日出前划分为五更(每更约两小时),每更再分五点(每点约24分钟),由更夫敲击梆子或鼓声报时。如“三更三点”即现代23:12左右,对应子夜最寂静时,苏轼“三更月到窗”便以此入诗。其制始于秦汉,《颜氏家训》载“击柝警夜,鼓角为节”,唐代长安城严格执行“宵禁鼓绝,坊门闭锁”,更声成为维系城市秩序的“时间锁链”。

更点制与十二时辰互补:一更起于戌时(19:00),五更终于寅时(5:00),如《红楼梦》“四更未醒,已到卯正二刻”(四更约1:00-3:00,卯正二刻为6:30)。更夫需观“更香”或听官衙漏刻报更,白居易“城头传鼓角,灯下整衣巾”即描摹寒夜听更场景。

古代计时工具

日晷与圭表

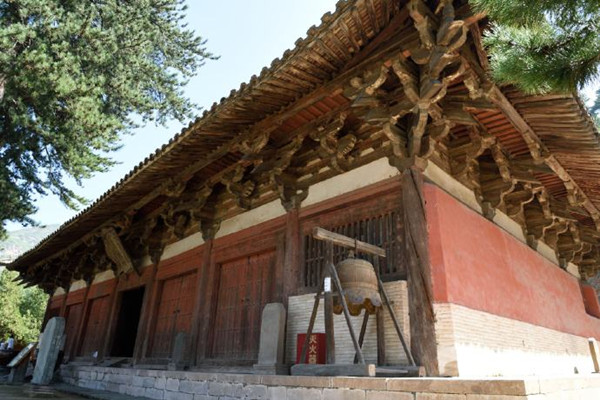

日晷可以说是中国乃至世界范围内历史最悠久的计时工具。其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻,通常由晷针和晷面组成。利用日晷计时的方法是人类在天文计时领域的重大发明。

另外一种古老的计时工具是圭表。作为度量日影长度的一种天文仪器,圭表由“圭”和“表”两个部件组成。直立于平地上测日影的标杆和石柱,叫作表;正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫作圭。圭表测定正午的日影长度以定节令,定回归年或阳历年。在很长一段历史时期内,中国所测定的回归年数值的准确度居世界第一。

日晷和圭表都是用太阳的影子计算时间的,一旦遇到阴雨天或黑夜便失去作用了,于是一种白天黑夜都能计时的水钟便应运而生,即漏刻。

漏刻

漏刻是以壶盛水,通过底部小孔匀速滴漏,借浮箭刻度显示时间,实现全天候计时。汉代“泄水型漏刻”需频繁添水,唐宋升级为“受水型”多级补偿壶(如莲花漏),唐代吕才设计的四匮漏刻每日误差仅20秒。

十二时辰

子时·夜半,23:00-01:00

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。——张继《枫桥夜泊》

夜半,又名子夜、中夜,是十二时辰的第一个时辰,夜色最深重之时。古人将夜晚分为五个时段,五更计时制中,一更相当于现在的19点到21点;二更是21点到23点;三更是23点到凌晨1点;四更是1点到3点;五更是3点到5点。子夜为三更,因而“夜半三更”指深夜时光。

丑时·鸡鸣,01:00-03:00

鸡鸣而食,唯命是听。——《春秋左传正义》

鸡鸣,又名荒鸡。夜达四更,天慢慢变亮,但仍然属于黑夜。“鸡鸣”一词作时间使用,源于《春秋左传正义》中的“鸡鸣而食,唯命是听。”鸡被古代汉族人民褒称作“知时畜也”。《韩诗外传》中赞颂鸡云:“守夜不失时,信也。”俗云:雄鸡三唱天下白。

寅时·平旦,03:00-05:00

鸡鸣洛城里,禁门平旦开。——鲍照《代放歌行》

平旦,又名黎明、日旦,为太阳露出地平线之前,天刚蒙蒙亮。《孟子·告子上》中的“平旦之气”是迄今所见到的“平旦”一词的最早用例。此时为五更,或云五鼓,鸡仍在打鸣,故有五更鸡的说法,人们也渐从睡梦中清醒。

卯时·日出,05:00-07:00

日出有曜,羔裘如膏。——《诗经·桧风·羔裘》

日出,又名破晓、日晞,指太阳升出地平线之时,光耀大地。日出一词最初见于《诗经·桧风·羔裘》:“日出有曜,羔裘如濡。”此时是古代官员上早朝的时间。官员来到衙门,首先需清点人数,因点名时恰是卯时,因而,将“点卯”称为上班报到的说法便沿用至今。

辰时·食时,07:00-09:00

朝晨发兮鄢郢,食时至兮增泉。——王逸《九思·守志》

食时,又名早食、宴食。这一时段,正是古人吃早饭的时候。秦汉时期民间一天吃两顿饭,并以“朝食”为主餐。食时一词,早在《礼记》中便已出现了。如:“故君子仕则不稼,田则不渔,食时不力珍,大夫不坐羊,士不坐犬。”

巳时·隅中,09:00-11:00

至于衡阳,是谓隅中。——《淮南子·天文训》

隅中,又名日禺。此时临近中午,大雾散去,艳阳当空。“隅中”一词最早出现于《淮南子·天文训》:“日出于旸谷……至于衡阳,是谓隅中;至于昆吾,是谓正中。”

午时·日中,11:00-13:00

与庄贾约,旦日日中,会于军门。——《史记·司马穰苴列传》

日中,又名日正。这时太阳行至中天,烈日当头。上古时期,人们把这一时段作为到集市去交易的时间标志。《易·系辞下》记载:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”

未时·日昳,13:00-15:00

诸客奔走市买,至日昳皆会。——《汉书·游侠传》

日昳,又名日央、日仄等。太阳偏西,以中天为界,这时的太阳与隅中相对。该词最初见于《史记·天官书》:“旦至食,为麦;食至日昳,为稷。”“昳”,《说文》释为“日昃[zè]也。”“昃,日在西方时,侧也。”

申时·晡时,15:00-17:00

日至于悲谷,是谓晡时。——《淮南子·天文训》

晡时,又名夕食、馎[bó]时,是古时汉人吃第二顿饭的时段。“晡”(馎)时”,始见于《淮南子·天文训》篇:“(日)至于悲谷,是谓晡时。”《资治通鉴·唐纪》里有使用“晡时”的例子:“晡时,门坏。无济于城上请罪,进诚梯而下之。”

酉时·日入,17:00-19:00

日入而说,许偃御右广。——《春秋左传正义》

日入,又名日没、日沉。这时,夕阳西下。《庄子·让王》中有:“日出而作,日入而息。”之语。古人将“日出”和“日入”分别作为白天和黑夜到来的标志。《元史·日历志》云:“日出为昼,日入为夜。”

戌时·黄昏,19:00-21:00

月上柳梢头,人约黄昏后。——欧阳修《生查子》

黄昏,又名日暮、日夕,指夕阳沉没,万物朦胧,一更欲黑而未黑。《说文》曰:“黄,地之色也。”又说,“昏,日冥也。”诗人屈原在《离骚》中初次使用黄昏一词:“昔君与我诚言兮,曰黄昏以为期,羌中道而改路。”

亥时·人定,21:00-23:00

奄奄黄昏后,寂寂人定初。——《孔雀东南飞》

人定,又名定昏、夤(yín)夜,是一昼夜中十二时的最后一个时辰,二更夜已深,人们应该停止活动,安歇入眠。人定即人静,《孔雀东南飞》有“奄奄黄昏后,寂寂人定初。”的诗句。