在古代,尽管缺乏现代科技的助力,但中国人民凭借他们的卓越智慧,巧妙地利用自然环境和气候条件,建造出各式各样宜居的民居。接下来,我们将一起探索中国古代五大民居类型,领略这些古建筑的魅力。

北京四合院

北京四合院是北方住宅的代表,其设计巧妙且富有层次。根据主人的地位和基地条件,四合院可分为两进、三进、四进或五进,大宅院甚至还包括横向的平行跨院。其中,三进四合院最为常见,其布局特点是前院浅而倒座为主,主要用于门房、客房和客厅;大门通常位于倒座东侧或住宅的巽位(东南角),大门东侧的小房间常作为书房或塾;紧靠大门西侧的房间则用作门房或男仆房;倒座西面则设有厕所。前院主要作为接待区域。

内院则是家庭主要活动的场所,与外院以中轴线上的垂花门相隔,明确划分了内外空间。内院正北的正房,又称上房,是家中地位最高者的居所;正房两侧的耳房,则作为辅助功能区或他用。内院两侧的厢房,则是晚辈的居住之地。由耳房、厢房山墙和院墙围合而成的狭窄空间被称为“露地”,常用于堆放杂物或布置成小景观。此外,抄手游廊连接着垂花门、厢房和正房,便于雨雪天气通行。

后院的后罩房,位于四合院的北部,主要用于仓储、厨房和杂役住房。若设有后门,则通常位于院子的西北角;后院内还设有井,用于家庭服务。

在建筑风格上,四合院的大门也有所不同,如金柱大门、蛮子门、广亮门等,分别适用于官宦和贵族人家;而如意门则为平民所常用。这些大门多采用屋宇式或墙垣式设计,展现出不同的建筑美感。

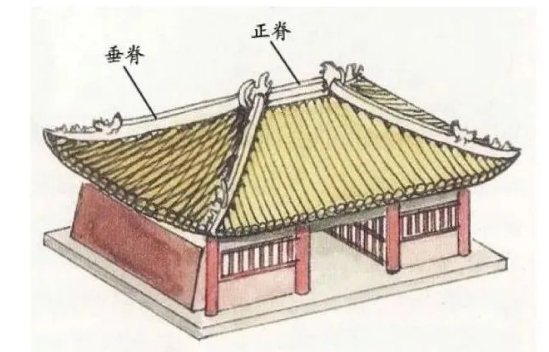

四合院的建筑特色主要体现在抬梁加硬山的结构上,次要房间则采用平顶设计。房屋朝向内院的一面设有炕床取暖设施,同时采用隔断墙或碧纱罩进行分隔;地面则多铺砖,分为方砖和小砖两种,上等住宅的砖块较大且经过特殊处理。这些细节都体现了古代中国人民在居住环境上的匠心独运。

天井式住宅

苏南天井式住宅结合了建筑美学与地方气候,通过天井空间设计最大化利用有限空间,展现了江南建筑的独特风格与营造技术。城市官式住宅以纵深多进、横向轴线布局为主,大门起便依次排列门厅、轿厅、门楼、大厅等建筑,空间紧凑而有序。乡镇天井式住宅则采用对称平面,一条轴线上依次布置门屋、轿厅、大厅等建筑,简洁而实用。民间小型住宅则因地制宜,平面不规则,但大门设计巧妙,与街道斜入或侧入,充分利用地形创造特色空间。

值得一提的是,吴县东山的尊让堂,这座明代建筑平面呈倒“凸”字形,巧妙地运用了天井设计。第一个天井为三合院,而第二个天井则由楼层围合而成,上楼入口设在院子右侧,两侧厢房布局得当。大堂与卧室的设计满足了起居需求,楼梯则巧妙地设在东侧。楼后还延伸出一个横长的院子,增加了空间层次感。两个天井之间通过狭窄的横向院子和廊相连通,既作为通道又起到巡逻和防火的作用。这种住宅设计不仅通风量大、减少了太阳照射,还节省了用地,完美契合了江南中下游炎热且人口密集的环境特点。其建筑风格融合了抬梁式与穿斗式特点,月梁设计更是别具匠心,脊檩重量通过斗拱巧妙传至梁上,上下层柱子错落有致,呈现出独特的建筑美学。

客家围龙屋

客家围龙屋采用特有的土楼形式,反映了客家人的团结观念与传统的宗族观念。建筑坚固且防御性强,满足了居住安全与生活便利的需求。客家人的住宅,因历史上的移民背景,多采用群聚一楼的居住方式。这些建筑不仅高度耸立,墙体厚实,而且以实土夯筑而成,展现出独特的建筑特色。围龙屋楼的墙壁设计巧妙,下厚上薄,有的厚处甚至达到1.5米。

在夯筑过程中,墙基的建造尤为关键。首先,在墙基处挖出深大的墙沟,夯实后埋入大石为基,再以石块和灰浆砌筑起坚固的墙基。随后,利用夹墙板技术夯筑墙壁,原料以当地粘质红土为主,掺入适量小石子和石灰,经过反复捣碎和拌匀后制成“熟土”。为增强墙壁的拉力,还会在关键部位掺入糯米饭和红糖增加粘性。在夯筑时,会埋入杉木枝条或竹片作为“墙骨”,进一步提升墙壁的稳固性。

经过这样的精心制作,土墙坚硬如钢铁混凝土,外层再抹上防风雨剥蚀的石灰,使其更加坚固耐用,具有良好的防风和抗震能力。围龙屋的内部布局也颇具匠心,各个房间、厅堂和天井通过走廊、巷道和楼梯巧妙相连,方便住户生活。然而,这些通道对外界却是全封闭的,增强了居住的安全性。通常,土楼只开设一个正门和一个后门,或一个正门配两个侧门,而围屋、围龙屋等建筑则设有门楼,为住户提供了安全的保障。

窑洞

窑洞建筑在黄土高原地区具有悠久的历史和广泛的应用,通过不同设计克服了自然环境带来的挑战,并为居住者提供了稳定、舒适的居住环境。河南巩县,地处黄土高原南缘,自隋代起,巩县便有了窑洞的记载。唐代大诗人杜甫更是在窑洞中诞生。宋代以后,民间窑洞逐渐普及。

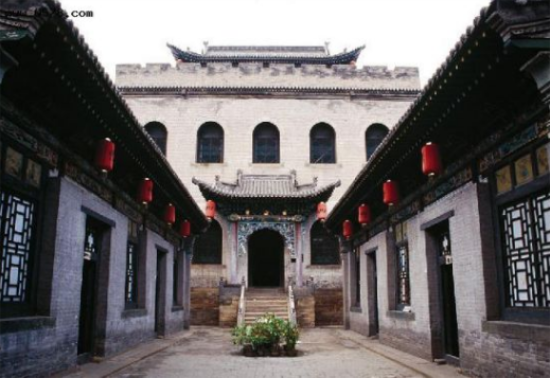

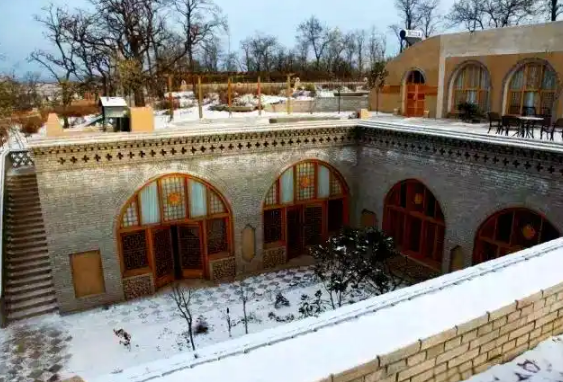

窑洞主要分为三种:开敞式靠崖窑、下沉式窑院和砖砌的锢窑。巩县的明清“康百万庄园”窑群,被誉为黄土高原地区规模最大的靠崖窑住宅群。这座庄园占地广阔,除了精致的砖砌锢窑外,还有16孔砖拱靠崖窑,彰显了古代匠人的卓越技艺。下沉式窑院则是在没有天然崖面的地方,挖竖穴成院子,再从院内四壁开挖窑洞。这种设计不仅解决了排水问题,还通过土层保证了冬暖夏凉的效果。

吊脚楼

吊脚楼因其独特的干栏式结构与自然环境的融合,为居住者提供防潮、通风和抗震的优质居住条件,展现了传统木构建筑的美学与实用性。吊脚楼在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南等地区尤为常见。它依山靠河而建,呈现虎坐形,以“左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”的布局为佳。

吊脚楼属于干栏式建筑,但与通常的干栏有所不同,其部分木柱撑起分上下两层,既节约了土地又降低了造价。上层通风干燥,是人们居住的地方;而下层则用于关牲口或堆放杂物。房屋规模因家庭而异,但一般人家为一栋4排扇3间屋或6排扇5间屋。其中,4排扇3间屋的结构中间为堂屋,左右两边为饶间,用于居住和做饭。饶间以中柱为界分为两半,前面为火炕,后面为卧室。有的吊脚楼为三层建筑,全部用杉木建造,屋柱用大杉木凿眼,柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套相连结,非常牢固。

吊脚楼上还环绕着曲廊,并配有精致的栏杆。底层通常用于饲养家禽、放置农具和重物。第二层是饮食起居的地方,内设卧室和堂屋。堂屋设有火塘,一家人围坐于此吃饭,宽敞且通风良好,光线充足。这里也是家人手工活动和休息的地方,同时接待客人。第三层则透风干燥、宽敞舒适,除了作为居室外,还隔出小间用于储粮和存物。