“休假”一词古已有之,既有“度假”的动词词性,也可视作名词“假日”。“休”字在《说文解字》中被释为“息止也,从人依木”,它的字形从甲骨文至今并无太大变化,均写作人倚于树木的姿态,会意而成“休息”之义。《诗经·大雅·民劳》曾在一唱三叹的重章叠句中将“休”的意涵表达得淋漓尽致:“民亦劳止,汔可小休……民亦劳止,汔可小息。”反复歌咏于繁忙劳作中祈求休憩歇息的心愿,并系联到“休”的另一义项:从劳苦中解脱出来后而获得的“欢乐美好”,“休戚与共”一词中的“休”即有此意。也就是说,“休”本意是暂时停止劳碌工作来休息安歇,进而引申出从中感受到的喜悦心态。“休假”之“假”字原作“叚”,金文象两手交付形。《说文解字》称“叚,借也”,上博简《吴命》有“敢告叚日”之说。添人字旁为“假”,增日字旁为“暇”,假日即为人们工作之余借来的闲暇时光。屈原在《楚辞·离骚》里就有“奏九歌而舞韶兮,聊假日以媮乐”的表述。休假使吏民暂且从公众空间退出,转入私人空间进行一些娱乐活动。

元代王振鹏《宝津竞渡图》中的赛龙舟场景

宴饮舞乐与洁身孝亲:秦汉休假制度之始创期

翻检先秦文献,未见有关成型休假制度的记载。春秋时期“及瓜而代”的故事更是生动讲述了当时休假无定时的状况:“齐侯使连称、管至父戍葵丘。瓜时而往,曰:‘及瓜而代。’期戍,公问不至。请代,弗许。”连称和管至父两人的外任期限由君主个人决定,以瓜熟蒂落的自然周期作为评判标准,而非固定可依的制度。但此时休假的观念已然得到了广泛认可,民众历经数月辛苦农事后,最终空闲下来会举行蜡祭狂欢。孔子评点其为“百日之劳,一日之乐”,并借此推论出“一张一弛,文武之道也”的说法,既紧张又放松,这才是周文王和武王治理天下的方法,农民劳作和士人行政都需要一定的休息。但这里的“百日”和“一日”当属大略之数,不是精准定额。

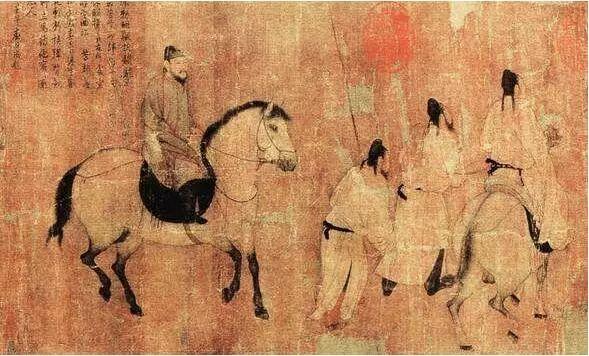

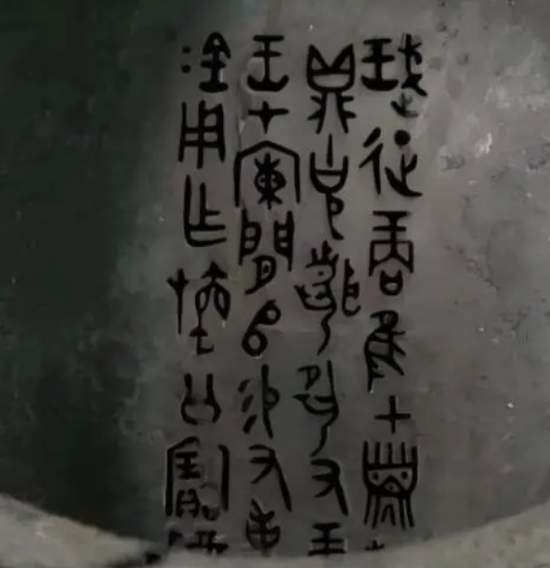

直至“事皆决于法”的秦帝国建立,休假制度在法律条文上得到了明确规定,据出土秦代简牍可知此时已有归休、病假、丧假、农假、婚假等诸类条目。其中,休丧假亦被叫作“归宁”。农假则为需参与田地耕获的特定群体所享,于各农忙时段分别给予二旬假期(注:一旬为十日)。重视农耕的秦帝国在因农告假方面颇为宽裕,《史记·高祖本纪》记载“高祖为亭长时,常告归之田”,刘邦就曾以帮忙下地耕作为由请假。婚假属于事假告归的范畴,十日之期包含在全年三十日的额度内。事假大抵也包括天气原因造成的不可抗力,岳麓秦简就曾提及“遇水雨不行者”。想来陈胜吴广于大泽乡起义前遭遇暴雨的时候,大约也是有相应“雨留日数”的。丧假和病假由吏民戍卒共同享有,但官吏无需事后补足假期,而民众得“拾日平徭”填补因休假而空缺的执勤时长。至于具体休假时限,丧假根据父母、子及兄弟、太父母等亲属关系远近分别给予一月、十五日、五日的假期,病假则一年内总计不超过三个月。而“归休”是秦代最重要的常规休假类型,类似于如今的年假。里耶秦简记载了唐、援、谢等众多官吏的“归休”情况,千载之后我们仍可以透过纤细的竹简缝隙,看到那抹归家途中乘船走马、风尘仆仆的身影。岳麓秦简说“吏岁归休卌日”,每年的归休总天数是四十日。庶卒等下层官吏则两年一休,可居家三十日。

秦法除了划定休假类型和日期外,还详细规定了配套的相关机制,如休假途中的行进速度、食宿供给、选择道路、报备流程等。若一位官吏归休,他的行进速度最好控制在每日八十里到一百里之间。归家日行八十里,返岗可日行五十里。途中如果缺少谷物粮食,可以向当地官府以平价购买或续食。道路建议选择先庄道后水路。报备流程则是先去咸阳某机构或过所县官处告假,最终返回官署报到销假。

此时的休假生活以实用为主,戍卒小吏归休为着“取衣用”,农假用来耕田种地,病假则是侍弄汤药。不过,高级官员的假期生活则有着更多的休闲意味。《史记·李斯列传》记载:“三川守李由告归咸阳,李斯置酒于家,百官长皆前为寿,门廷车骑以千数。”李斯因为儿子李由休假归家而置办酒席举行宴饮,众多官员均前来参加并奉酒祝寿。如此盛宴大抵也会有当时流行的觳抵优俳和歌舞燕乐等表演,毕竟与之相距年月不久的军中鸿门宴上,项庄曾声称“无以为乐,请以剑舞”(《史记·项羽本纪》)。就连项羽兵败前夕饮酒时,也都有美人和歌,可见秦汉之际宴席多饮酒作乐。秦始皇将腊更名为“嘉平”后,也延续周代饮酒狂欢的传统。但目前未见明确记录嘉平休假的文献,或许当日虽有全员皆饮的福利,官吏们却仍需保持办公的状态。

汉承秦制而有所损益,休假制度亦是如此,称呼和时长等在细微之处有异有同。张家山汉简、尹湾汉简和居延汉简中保留了诸如“归休”“丧告”“取宁”之类的称呼,传世文献则多以“告宁”“告归”“休假”二字代之。甚至析言为“休谒之名,吉曰告,凶曰宁”,还划分出有功而得的“予告”和天子厚遇的“赐告”两类,并将其追溯至“高祖受命,萧何创制,大臣有宁告之科”,但实际操作中时断时续或有或无,存在“光武皇帝绝告宁之典”和“和帝时,予赐皆绝”的阶段。具体到各类休假来说,丧假据张家山汉简《奏谳书》所藏律文,不再像秦朝那样按照亲属远近关系区分出三等不同的假期时长,反而划归为简约的两类时段,具体日数也有所变化。病假总额度仍为三个月,却出现了优待的赐告之规来增加假期。整体上相较于秦代而言,汉代最为鲜明的特色还属周假和节假制度的开创。

汉代周假是五日一休,被称为“休沐”或“洗沐”。《汉书》明确记载多位官员均“每五日洗沐”“五日一归府”,汉乐府《鸡鸣》也描述了“兄弟四五人,皆为侍中郎。五日一时来,观者满路傍”的场景。汉代官吏工作时需要居住在官署里,休沐时方可外出归家,所以围观侍中郎奢华排场的人们也以五日一次的频率出现。著名诗篇《孔雀东南飞》记叙焦仲卿送归刘兰芝后赴府办公,想来正是由于休沐制度要求驻于官舍以至无法每日还家,再婚消息传来时只得“因求假暂归”。《初学记》引《汉律》称“休假亦曰休沐,吏五日得一下沐,言休息以洗沐也”,可见此时周假已然成为制度。而节假则主要针对“日至”,即冬至和夏至两个重要节点。汉人认为夏至阴气始起,冬至阳气始萌,是“气至”的日子。因此,“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政……日夏至,礼亦如之”。蔡邕《独断》亦称“冬至阳气始动,夏至阴气始起,麋鹿角解,故寝兵鼓。身欲宁,志欲静,故不听事”。《白虎通》解释说至日阴阳气微,需要人们静下来以帮助微气成就万物,所以应该休兵、不兴事、闭关、商旅不行。《汉官旧仪》则言:“伏日万鬼行,故尽日闭,不干它事。”所以,汉代有着“日至,吏以令休”的传统。岁时伏腊可以说是汉代极为重要的休假节点,贤臣虞延在任时“每至岁时伏腊,辄休遣徒系,各使归家”,让囚犯也享受一把休假的待遇。

虽然休沐的最初目的不外乎濯发洗脚和清洁身体,日至休假则为了宁静安歇,但由于工作时期无法与妻子友人相聚,所以官吏们多利用难得的休假来进行家庭邻里社交或休闲娱乐活动。石建“每五日洗沐归谒亲”,为父亲洗涤衣物;孔光“沐日归休,兄弟妻子燕语”,都是趁着周假来孝敬父母,团聚亲戚。节假亦是如此,东方朔曾伏日早归把皇帝赐肉带回家给妻子吃,众人于日至假期多进行“归对妻子,设酒肴,请邻里,壹笑相乐”之事。司马迁的外孙杨恽曾作《报孙会宗书》,其中提到“田家作苦,岁时伏腊,烹羊炰羔,斗酒自劳”,并详细描述了自己家中抚缶鼓瑟、唱歌起舞的休闲活动,在这种氛围中“娱密座,接欢欣”。

休假制度的常规化无疑增加了室内和市井游戏的参与人数,进一步推动休闲娱乐的发展,汉文帝就经常前往得赐洗沐的邓通家游戏。当时最具代表性的室内游戏是六博棋,汉景帝曾和吴太子两人戏玩六博,在博局上进行非常激烈的争道竞技。六博棋的玩法是:在棋盘的相应曲道上安置棋子,中间模仿水池放入两枚“鱼”。双方轮流投掷色子,由此决定棋子的行进步数。当一方某棋子走到特定位置就可以被竖起,称之为“枭棋”。枭棋可以吃掉对方的“鱼”,牵“鱼”能够获得博筹,率先得到六根箸的一方获胜。长沙马王堆曾出土过一套完整的西汉漆盒装六博棋具,东汉六博陶俑也屡见于世,这些文物身上凝固着的六博对弈历史,让我们得以一窥当时状况。

长沙马王堆出土的西汉漆盒装六博棋具

也有官吏选择在休假期间进行室外游戏,“南阳郡吏好因休沐,游戏市里”的事迹甚至被记入《后汉书》中。市井游戏施展空间较大,有斗鸡走马和蹴鞠百戏等多种形式。《括地志》称刘邦的父亲“斗鸡蹴鞠,以此为欢”。汉宣帝刘病已也常在市井流连,喜作游侠之态,除了与人博弈外,还玩些斗鸡走马之类的游戏。而更为盛大的娱乐活动则是百戏,汉武帝曾于元封六年夏举行百戏演出。《汉书·武帝纪》记载,当时“京师民观角抵于上林平乐馆”,东汉张衡在《西京赋》里仍时时回味,还描述了其他诸如“乌获扛鼎,都卢寻橦。冲狭燕濯,胸突铦锋。跳丸剑之挥霍,走索上而相逢”等各种杂技和“鱼龙曼衍、东海黄公”等“易貌分形、吞刀吐火”的戏法。如此丰富多彩的休闲活动让人“心酲醉”,无怪乎吸引了休沐的官员“便旋闾阎”前来游戏。山东沂南出土的东汉百戏画像石上刻了飞剑杂耍、鱼龙曼衍、马戏鼓车等场景,仿佛这场盛大的百戏仍在上演,历经千年依然活灵活现。

而休闲娱乐的丰富也促使休假制度进一步完善,“日出游戏”的玩乐渴望使得一些郎官不惜贿赂以求假期,杨恽得知后进行整顿,使得“其疾病休谒洗沐皆以法令”。这些郎官大抵就是当时盛行的都邑游侠少年,比如汉武帝宠臣韩嫣曾以金为丸,在四通八达的康庄大道上驰逐弹射为乐。值得一提的是,汉代休假期间诸多休闲娱乐活动多源自战国,和苏秦所言的“临菑甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠”无甚区别。上古的朝代更迭并未导致它们的大规模变换,班固在《西都赋》中所说的“既庶且富,娱乐无疆”始终是不变的主题。但到了中古时期,新兴的山水雅集成为士人休假期间的主流选择。

山水雅集与都市繁华:唐宋休假制度之全备期

魏晋南北朝时期的休假制度基本延续秦汉模式,此时休假多被称作“取急”或“请急”。根据王韶之所言“旧制群臣家有情事,听并急六十日。太元中改制,年赐假百日。又居在千里外,听并请来年限,合为二百日”,休假总时长喜人。晋人推崇“越名教而任自然”,更钟情于山林水涧,将官府政制视作禁锢,各种休假退隐的举动反为人所赞。陶渊明因妹妹去世而自免去职,回到家乡田园之中,完全没有走申请休丧假的手续。心系家乡莼鲈美味的张翰也凭着自己的心情随意离职,并未请假就命驾便归。虽然当局后来因此把他开除了官吏的行列,可“时人贵其旷达”,对张翰此举颇是称扬。

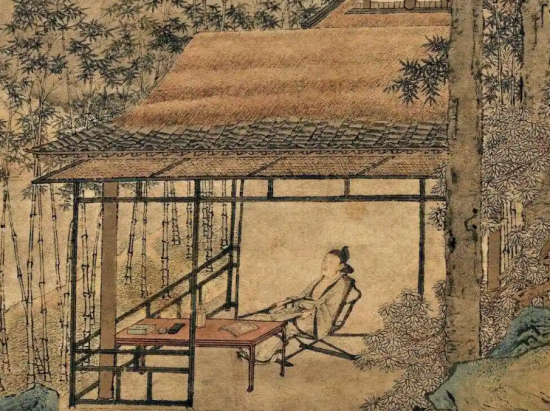

东晋时期大文学家谢灵运曾“出郭游行,或一日百六七十里,经旬不归,既无表闻,又不请急”,长时间尽情于山水之间,丝毫不在意休假制度。直到皇帝下旨让他自己解职,“灵运乃上表陈疾,上赐假东归”,在程序层面实现了合法地“游娱宴集”。晋时由于游玩集会而请假的官员不在少数,车武子当侍中的时候,和王东亭等人约定了一起出门游集,于是一大早就“请急”外出。因个人休假需求破坏休假制度的还有顾长康,他在殷州任上时曾经想要请假东归,但是按照时例是不能配备布帆的。结果顾长康“哭求之,乃得”,通过痛哭来求取破例的休假待遇。除了非正常手段的请假外,晋朝官员正常休假期间也常沉浸在自然之境中。《续齐谐记》中有个故事就发生在主人公休假还乡途中,他在夜间特意登上亭子望月。建安七子之一的王粲在其名作《登楼赋》首句便说“登兹楼以四望兮,聊暇日以销忧”,欣赏自然风光的举动盛行一时。

在这种背景下外出禊祓的上巳节受到了魏晋之人的追捧,暮春时节人们往往聚集在野外有着清泉茂林的地方。《兰亭集序》就是时任会稽内史的王羲之与谢安等官员进行户外修禊雅集,在大自然怀抱中吟咏诗文的产物。与之相媲美的金谷园雅集亦是如此,“或登高临下,或列坐水滨”,极尽视听的欢娱,并各自赋诗以抒幽情。虽然当时上巳节并未成为官方指定假日,但民众们在三月初三的冶游热情还是很高的,唐代据此调整了休假制度。

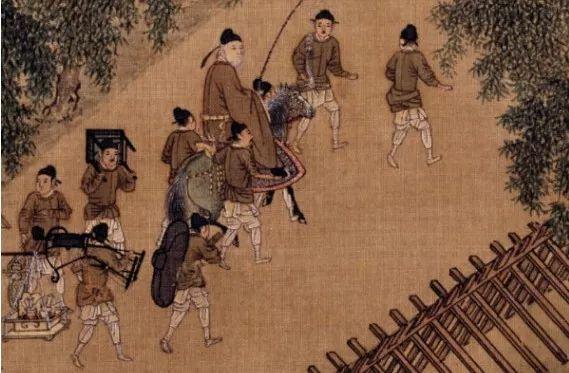

唐宋时期上巳节有一天的休假额度,二月末三月初的寒食节和清明节也属于节假,因此人们经常于此期间外出春游。唐代长安的曲江、北宋开封的金明池和南宋临安的西湖都是广受青睐的玩乐地点。“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”,民众在季春假日里多有访花之举。唐代骈文传奇集《剧谈录》曾记载曲江池周围有紫云楼、芙蓉苑、杏园和慈恩寺等建筑,整体环境是“花卉环周,烟水明媚”,上巳之节时都人非常盛行在这里游玩。杜甫《丽人行》中“三月三日天气新,长安水边多丽人”,描述的就是上巳假期杨氏兄妹春游的场景;《清明》中“著处繁花务是日,长沙千人万人出”,则是说全国各地的人们都流行在春末节假日出行游玩。宋代人们也常于清明节外出野餐,“芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬”。上巳踏青和暮春赏花可谓是一时之盛,贵族子弟哪怕遇到阴雨天气也会用油幕覆盖帐子以尽兴而归,都城春时园林树木几乎没有空闲的地方。姚合《杏园》中说“江头数顷杏花开,车马争先尽此来”,人们的观花热忱不输今日,由此还衍生出了买卖花卉等生意。新科进士的游宴也多在曲江举办,李淖《秦中岁时记》中便记录了其中探花使的身影:“差少俊二人为探使,遍游名园。”张籍《喜王起侍郎放牒》亦写“东风节气近清明,车马争来满禁城……谁家不借花园看,在处多将酒器行”,字里行间可见少年风流,名花佳人两相映,自是生平得意之事。

此外,荡秋千和蹴鞠也是唐宋时期上巳节和清明节前后人们热衷进行的娱乐活动。李隆基在《初入秦川路逢寒食》里曾记下自己在寒食与清明时节的所见所闻:“公子途中妨蹴踘,佳人马上废秋千。”王维也在《寒食城东即事》中描写“蹴踘屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里”,踢出的皮球屡屡高出飞鸟上,荡起的秋千争相飞出绿杨林,一派活力满满的场景。虽然王维在诗歌末句表示“少年分日作遨游,不用清明兼上巳”,但正是这些节假日期间看到少年男女蹴鞠和荡秋千,才使得他产生了劝慰青春少艾每天都开心游玩的想法。万俟咏的《恋芳春慢·寒食前进》中同样有“寒食近,蹴踘秋千,又是无限游人”的描写,《东京梦华录》也说此时“举目则秋千巧笑,触处则蹴踘疏狂”。除了和现代踢足球相似的蹴鞠外,唐宋时期打马球也十分流行。《唐摭言》中记载有进士刘覃在曲江池畔跨马执杖下场打球的故事,宋代金明池宝津楼旁也是都城人士击球之所。陆游《梦中作》一诗称自己梦中还不曾忘却“油筑球场飞騕袅,锦裁步障贮婵娟。拥涂士女千层看,应记新丰旧少年”,少男于球场上身骑骏马恣意打球,少女在旁边围观,令人心驰神往。此外,还有一种从击鞠演变而来的类似现代曲棍球的步打球运动——捶丸,同样颇受人们欢迎。除了球类运动外,龙舟竞渡也是春季节假日的一大乐事。唐代诗人用诗歌记录下了“三月三日天清明,杨花绕江啼晓莺”背景下的竞渡场景,不仅有“前船抢水已得标,后船失势空挥桡”的细节刻画,而且还描写了“两岸罗衣破鼻香,银钗照日如霜刃”的观众热闹局面。宋代甚至有题款张择端的《金明池争标图》存世,展示各龙舟左突右进的场景。南宋《梦粱录》也记载了清明节时人们倾城而出前往杭州西湖观看龙舟的娱乐活动,可见民众对此热衷程度之高。

而其他诸如元宵节、端午节、中秋节、七夕节等重要节日和立春、立夏、立秋、立冬、冬至、三伏等节辰,唐宋政府同样会给予相应假期。自唐玄宗开始皇帝生日一般也会被定为假期,宋代还因笃信天书降临而设置了天圣节和天庆节等休假日。休假期间各色娱乐活动让人应接不暇,中秋玩月的人群“婆娑于市,至晓不绝”。卢照邻的《十五夜观灯》、苏味道的《正月十五夜》、辛弃疾的《青玉案·元夕》、李清照的《永遇乐·元宵》等诗词亦均描摹了元宵节游人于街市观灯的盛况。而平日里与节假相配合的旬休制度也给人们提供了更多的休闲时间,促使市井活动愈发昌隆。

唐宋时期的旬假与汉代不同,从五日一休改为了十日一休,但仍以浣洗的名目进行。《滕王阁序》中写“十旬休假,胜友如云”,白居易说“无轻一日醉,用犒九日勤”(《郡斋旬假始命宴》),韦应物曾表示自己“九日驱驰一日闲”(《休暇日访王侍御不遇》),这些诗文里提到的都是旬假。公私有暇,休沐多闲,官吏群体常在旬假期间开展休闲活动。宋代诗人吴潜也说“谩因上浣休闲日,出见初秋莹净天”(《出郊用劭农韵三首其一》),陆游更是明确指出“少年从宦地,休日喜无涯。坐上强留客,街头旋买花”(《休日有感》),于休息日欢快地在街头巷尾玩乐购物。尤其是到了市坊时空界限被打破的宋代,集餐饮功能和文娱活动于一体的勾栏瓦舍成为了士大夫必游之地。相较于仅在特定节日举行的视听盛宴来讲,勾栏瓦舍常年开放,士人旬休之日有闲暇时间自然可以到茶坊酒店饮酒品茶,在食肆摊子吃饭,至瓦市观看优人表演。甚至还有“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝”,完全可以满足公私营干到深夜方归的顾客需求。值得一提的是,唐宋士大夫假期休闲的重要形式之一宴饮还催生了唐诗和宋词等文学样式的诞生及发展。士人创作诗词后由歌伎在席上咏唱,造就了中国文学史上的朵朵奇葩。

总体来说,唐宋时期休假较多,包括旬假、节假、婚丧假和事假等诸般名目。但如此宽松的休假制度并未一直持续下去,北宋前期包拯就曾提出节假过长会妨碍公务的执行,请令减少假日时间。金代朝廷也认为休假颇多旷废了官府事务,所以在降低节假时长的同时缩小节假的涵盖范围,除元日、清明寒食、端午、重阳、冬至、立春、立秋外,其余节辰并不给假。元朝虽然额外通过厘定乙亥日的方式将旬假日数增加至每月平均休假四天半,但节假范围大致与金代相仿。到了明清时期官方再度正式削减节假和旬假额度,在气候更迭和环境迁转等各种复杂因素作用下,人们的假期休闲活动也随之发生了一些新的变化。

曲艺戏苑与冬日长假:明清休假制度之新变期

明太祖规定百官每月第五日给假,取消了唐宋以来的旬休制度。虽然自宣德年间起允许百官在每年岁首休十日,并定为惯例,但一月三休的规定确乎已然不存。大幅度的假期删削挤压了官吏们的私人时间,但实际上休假制度的紧缩反而使得与其相关的休闲娱乐活动发展得愈发繁荣。毕竟“凡官府皆须侵晨署事,日入方散,戴星而出,戴星而入”只是理想状态,事实上自明神宗时起,士大夫就多意于雅歌宴会,崇祯中更是尽废曹司之务。《旧京遗事》记载:“天将明,则有客到门,送迎尽日。及夜,又有呼卢斗彩之会,飞觞引满。”官吏不论休假与否,皆呈日夜欢歌之态,办公理政一塌糊涂。清代时期的官吏也是差不多的情形,“惟每晨到署画到,近午即归”,就连官名令美的王士禛也在任上“昼了公事,夜接词人”,多人称其“日与诸名士游宴”。官至两淮转运使的卢见曾也“日与诗人相酬咏,一时文宴盛于江南”,他们主持的虹桥修禊甚至成为清代江南文坛的代表性盛事。可见,明清时期官吏的休假实况与制度规定多有不符,他们挪用了部分办公时间来玩乐。除了传统的文人游宴雅集外,说书和演戏等俗类娱乐也十分流行。

有经济实力的官吏家中常蓄养家班,昆曲和各地方戏种于戏台上随意搬演,以供观者悦耳娱目之用。《红楼梦》里贾府因宝钗生日而“在内院中搭了家常小巧戏台,定了一班新出小戏”,还为了元宵节元妃省亲而专门去苏州采买了十二个戏子,安置在梨香院里排演,随时供应主家的听戏需求。贾母端午节期间去清虚观打醮,亦登楼看戏。张岱在《陶庵梦忆》中说泰安州的客店有数十处戏子寓所,上席和次席都有演戏服务,店中演戏者总计二十余处。庙会、酒楼、茶馆或会馆等地的戏台遍地开花,张岱的叔叔曾搭台请来徽州旌阳戏子搬演目连戏,结果场面过于热闹,动静大到当地太守惊慌得以为是海寇来了,这绝类谢灵运当初游玩山林时伐木开道以致临海太守误认作山贼到来的行径。可见无论富豪人家,还是文人雅士,抑或是平民百姓,人们对于看戏的热爱总是一以贯之的。甚至于皇后丧期聚众演出《长生殿》,观者多人因此被处罚,留下“可怜一曲长生殿,断送功名到白头”的叹惋。曹雪芹的祖先曹寅在此之后仍请来洪昇,用三昼夜演观《长生殿》,足知当时戏曲对人有着巨大的吸引力。

说书与演戏可谓是明清时期休闲娱乐活动的两大巨头,《红楼梦》中贾母在元宵节听完一班小戏儿后,就唤了两个“女先生儿”来配着弦子和琵琶说书,还兼及弹唱曲子。思想家黄宗羲曾为明末著名说书艺人柳敬亭作传,称柳氏“能倾动其市人”,缙绅名流争着邀请他前来说书。孔尚任考据时地写出的历史剧《桃花扇》,就有男主角侯方域特地预约才得以听柳氏平话的情节。张岱还在《柳敬亭说书》中记录下了柳敬亭说《景阳冈武松打虎》时各色声音的内容,赞其“描写刻画,微入毫发”。值得注意的是,明清时期人们爱好看戏的社会环境催生了诸如《牡丹亭》等传奇戏本,热衷说书的休闲选择也与话本小说的产生有着密切的联系。章回小说中经常出现的“且听下回分解”,就是说书人的口头程式遗留。《三国志平话》《说岳全传》等小说与说书关系密切,《金瓶梅词话》中也含有大量词曲韵文的讲唱,清代中叶女诗人陈端生创作的弹词《再生缘》更是被郭沫若评价为与《红楼梦》齐名的“南缘北梦”。

其实唱戏和说书在一些特殊节点有着更加盛大的规模,《歧路灯》借王氏之口说抚院、布、按大老爷们三月三这一日也去赶会,庙会上“演梨园的,彩台高檠,锣鼓响动处,文官搢笏,武将舞剑”。还有卖饭菜茶酒的、弄百戏的、说评书的,十分热闹。《梼杌闲评》写抚院各官观看戏子参堂演戏,春社竟有五十余班戏子,包含杂耍戏法和皮影戏等多种形式。小说还特地指出明朝官吏迎春日可饮酒,接着细细描摹昆腔旦角唱演《浣纱》时的标志身段。但实际上这些日子在当时并非官方指定假期,明初只有冬至和正旦两个传统节假,分别放假五日和三日。后来永乐皇帝在元宵节期间给官员赐假十日并著为令,从此明朝拥有了三个临近的节假。清代则正式将它们连缀起来,官府从年末十二月底开始共计一个月左右的时间里不再办公,称为“封印”。据《清会典》记载端阳、中秋和重阳节也有一日假期,还有皇帝生日的七天假,但和年末封印长假比起来都可谓是小巫见大巫。

明清两代正值气候史上的小冰期,异常冷冽,冬季里的休假给人带来了与酷寒相抗衡的一份欢愉,也衍生出了一些独具特色的休闲娱乐活动。比如元宵节赏玩冰灯,明代诗人唐顺之曾写《元夕咏冰灯》:“出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。烛花不碍空中影,晕气疑从月里看。”元宵节晚上烛火在雕刻玲珑的冰块中朦胧闪烁,再加上丝丝缕缕的寒气,让人产生身处清冷月宫的错觉。乾嘉年间新疆的冰灯还加入了白矾以减缓融化速度,以烛照冰的视觉效果非常棒:“五里以内尽通明,半月能教天不夜。元夕冰轮照碧空,大千人入水精宫。”(金德荣《巴里坤冰灯歌》)东北地区的上元节冰灯更是精妙绝伦:“上元城中张灯五夜,村落妇女来观剧者,车声彻夜不绝。有镂五六尺冰为寿星灯者,中燃双炬,望之如水晶人。”一些诸如缘杆和度索之类的百戏也会在冰上表演,乾隆皇帝在《上元灯词八首》其三中写道:“连宵都有郊灯烁,今日偏饶冰戏奇。灯熻冰光水映月,浑成世界净琉璃。”冰灯与冰戏交相辉映,呈现出一场场视觉盛宴。明清时期还出现了明确记载的元夕走桥活动,妇女多穿上白绫衫,晚上相约梳妆结伴走百病,《金瓶梅》中就有潘金莲等众妇人走百病的情节。其他诸如花灯、烟火、演戏、评书等各种娱乐活动在元宵节也是有的,它们共同为异彩纷呈的上元夜增添了无尽活力。

明代《上元灯彩图》中描绘的元宵节期间南京老城南灯市与商贸集市盛况

纵观中国古代休假制度的历代演变,总体上呈现出松紧相间的模式,并在与假日休闲娱乐活动的双向互动中,展露出鲜明的不同时代特色。休假得以制度化的初始动机在于人们劳作中需要适时休息调适的实际愿景,秦朝因而建构出统一的休假制度来规范个体行径。《彖》曰:“天地节而四时成。节以制度,不伤财,不害民。”孔颖达为之作注称:“王者以制度为节,使用之有道,役之有时,则不伤财,不害民也。”休假制度蕴含着爱惜民力的意味,并与宏大的宇宙观相映照。在该思想影响下形成的汉代五日一休沐和至日绝事的章程,不仅有助于家庭伦理亲情的培养,而且客观上增加了参与休闲娱乐活动的人数,由此再反过来促进休假制度的进一步完善。但休假作为官方制度设计的重要环节,其终极目的还是服务于生产和工作,因此不可避免地无法完全约束民众的行为。魏晋南北朝时期崇尚“越名任心”的士人山林雅集就一定程度上冲击了当时的休假制度,上巳水滨修禊活动的盛行则繁衍出后续唐宋节假和旬休规定的动态调整。

正是在这一张一弛的休假制度运作之下,假日休闲的受众群体不断扩展,从上古独属于官员和贵族的特权转变为中古以后普通市民阶层也能够享有的幸福。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,明清时期不仅部分上层官吏乘隙钻营休假制度而反向促成休闲日常化,且随着市井经济的浸染和文化下移,味此休闲趣,众人尽皆知。“菜佣酒保都有六朝烟水气”,每天卖货劳动结束后还会前去品茶观景以取悦自己,在日常生活中找寻到忙碌和休憩的平衡所在,普遍的休闲文化渐次而生。唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学作品也在这一过程里尽绽华光,给蔚为大观的中国古代休闲文化增色添彩,作为休假制度与休闲文化核心的民众由此获得了现实街市与艺术虚境共同提供的多样闲暇取乐之选。休假制度和休闲文化两者良性循环背后那鲜活的人影在此刻重叠,如今亦将接续描绘出一幅幅乐乐陶陶的中国式休闲图景。