考古学是运用实物资料以研究和展现人类历史与文化的科学,是历史科学的重要组成部分。“科学”既包括对客观对象真实性、本质性及规律性的认知活动,也包括由此形成的知识体系。作为人类文明进程中的核心成就之一,任何科学不可能一出现就是成熟的,它也随着人类社会的整体进步而进步。考古学作为一门科学,它同样遵循着人类科学的统一进步律。

历史科学是人类最古老的科学之一,无论是东方还是西方,至少在2000年前,就已经产生了最早的历史记录、历史著作和历史学者。利用实物认识历史的活动同样也十分古老,古代西方有古物学,中国也有金石学。为此,我们在讨论中国考古学史时,依据中国国情,应当把它分为古代考古学(1840年以前)、近代考古学(1840—1949年)、现代考古学(1949年后)。事实上,早在20世纪30年代,卫聚贤先生在他完成的中国第一本《考古学小史》中就把古代中国的金石学等纳入中国考古学史的认知范畴中。

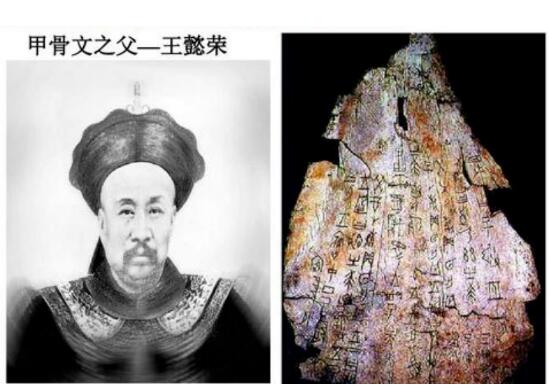

中国近代考古学究竟是从什么时候开始的?这是一个兼具学理分析和事实判断的双重问题。近代考古学是中国古代考古学即传统金石学向现代考古学的转型与演化,其中东、西方学术碰撞与交汇为其特点。但是,具体到事件和人物则又有不同的理解与观点,如中国近代考古学的起点有1921年瑞典学者安特生先生发现仰韶文化说;1926年李济先生发掘西阴村遗址说;1928年中央研究院史语所考古组发掘殷墟遗址说等。然而,我们为什么没有提出1899年王懿荣先生发现甲骨文说呢?

王懿荣先生发现甲骨文绝非偶然,他是一位声名卓著的金石学家,也是一位深有操守的传统文化人。在风雨飘摇的晚清,他以自己的素养和敏锐发现了甲骨文,从而开启了一个新的学术时代,国际上公认为1899年是甲骨文研究的起始年,王懿荣先生由此也获得了“甲骨文之父”的美誉。尽管他在发现甲骨文后的第二年即于“庚子之变”中和夫人、儿媳都投井殉国,但他的伟大发现为中国近代考古学掀开了新的一页。

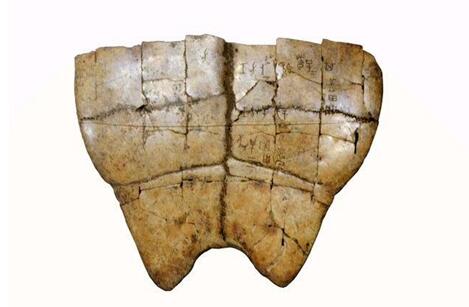

首先,甲骨文的发现为中国近现代考古学中的重要分支学科“甲骨学”奠定基础。王懿荣之后,罗振玉、刘鹗、孙诒让、王国维、董作宾、郭沫若、唐兰、陈梦家、容庚、于省吾、胡厚宣等名家辈出,甲骨学成为享誉世界的中国古文字考古之学。

其次,甲骨文的发现直接导致殷墟遗址的被发现,而1928年开始的殷墟考古发掘对中国近现代考古学发展而言具有划时代之意义,殷墟堪称中国考古学的圣地。2006年,殷墟被列入世界遗产名录,赋予其崇高的国际性文化地位。

第三,甲骨文的发现引起中国历史学研究方法和史学结构体系的重大变革,此即王国维先生“二重证据法”的提出。这种以发掘“地下之新材料”与传世之“纸上之材料”共同研究中国古代历史的方法论实际上就是后来著名考古学家夏鼐先生的历史科学“双轮说”———个轮子是传统的文献史学,一个轮子是考古史学——的早期论述。

第四,甲骨文的发现所导致的殷商都城遗址“殷墟”的发现及《史记》之《殷本纪》信史体系的确证,引起了中国考古学者对早于商文明的“夏文明”遗存的考古探索,包括李济1925年到山西夏县寻找“夏墟”及由此引发的西阴村遗址的发掘以及后来徐旭生等先生对二里头遗址乃至二里头文化的发现等。对中华文明早期历史及中华文明探源的当代研究,无不以甲骨文的发现为起点。

第五,甲骨文的发现为考古学视野下的全球文明比较提供了可能,也为中华文明迄今未曾断裂提供了重要证据。经考古学家发现的人类早期原生文明中的文字系统有苏美尔楔形文字、古埃及象形文字、玛雅文字、甲骨文字,而甲骨文是世界上唯一传承使用至今的最古老文字系统,它承载的中国道统文化延绵不绝三千多年,其重要的文明见证价值无法估量,因此2017年甲骨文成功入选世界记忆名录。

甲骨文的发现衔接了中国古代考古学即金石学与中国近现代考古学;衔接了中国考古学与西方考古学;衔接了文献史学与考古史学;衔接了考古发现和文化遗产保护。这一事件及相关人物在中国近代考古学史上的地位需要重新认识。中国近代始于1840年,止于1949年新中国诞生前夕,在这百年过程中,中国发生了极其深刻的变化,人谓“千年未遇之大变局”,中国近代考古学同样处于这种巨大的变革之中而从传统走向现代。作为一门人文科学,从古代考古学向近代考古学的转化究竟以什么为标志,不同的学者可以有不同的思考,我们要问的是:中国考古学有没有它自己的传统?自己的内生演化逻辑和学术动力?有没有自己独特的文化使命和在世界考古格局中的价值定位?这就是我们今天重新思考中国近代考古学的起点以及王懿荣发现甲骨文究竟拥有什么历史地位的主要原因。