每个人的心中,都有一方如诗的江南,于青瓦白墙,叠山理水间。“小桥流水、粉墙黛瓦、户户临水、家家枕河。”掩映在烟雨中缱绻的江南,山水如墨染,宛若丹青未干。在中国传统文化中,“水”是天地智慧、自然灵性的代名词,滋养了万物,延续了生命,孕育了文明,而江南与水的情缘更是难舍难分。各具特色的建筑以水为纽带,与水相融一体,相映生辉,在江南充沛的雨水滋润下更显烟雾迷离,钟灵毓秀。

江南水乡:乌镇

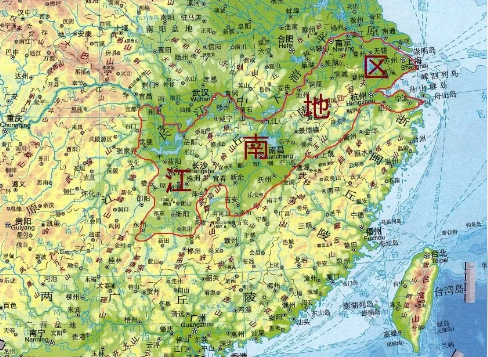

注:“江南”一词历来有颇多争议,它既是一个自然地理区域,也是一个社会经济区域,是一个富有伸缩性的地域概念。在人文地理范畴中,江南指的是长江中下游以南的地区。广义概念上的江南包含南岭、武夷山脉以北,长江中下游以南,即现如今湖南、江西、浙江、上海全境与湖北、安徽、江苏长江以南地区。而近现代的“江南”则指的是我国上海、江苏长江下游地区以及浙江杭州湾沿岸地区,即狭义的江南。

江南地区范围

江南地区水网密布、水道纵横,水无疑是江南传统聚落环境的重要构成要素。江南地区拥有长江和钱塘江两大水系,两者通过运河相互连通。同时江南地区河道棋布、湖泊众多,有中国著名的三大淡水湖,即湖南的洞庭湖、江西的鄱阳湖和江浙两省的太湖。此外,历史上有大量的水利工程兴修,使之相互勾连,如泰伯开泊渎、伍子胥开胥溪、夫差开凿邗沟、江南运河等。如今,江南河网密布、以水为界、依水而建,形成了江南水乡聚落内部建筑鳞次栉比的景象,展现了极富韵味的“水乡泽国”式的风貌与特色。

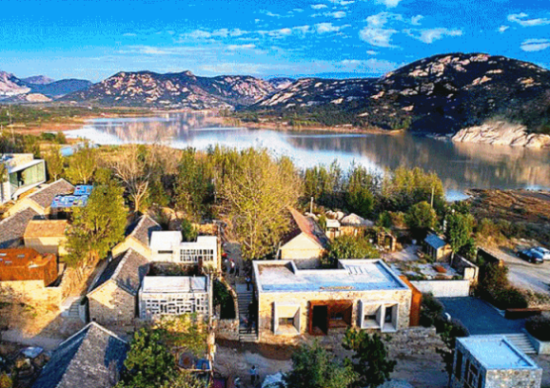

浙北水乡历史古村:荻港

由于江南地区河流滨水地带处于水陆交界边缘,是物质和能量聚集和交换活跃之处,因而具有生物多样性和生产力高的特点。水滨地区河底的淤泥有机物含量丰富,是多种水生植物和滨水植物生长和繁殖的场所,还是鸟类、鱼类的重要栖息地,表现为物种丰富、结构复杂的自然群落形式,形成类似于湿地的生态环境,具有重要的生态功能。这是绿地系统所不能代替的,其对于保留聚落的自然景观、保护聚落的生物多样性及生物链的完整性具有极其重要的意义。

西塘古镇

另外,江南地区众多的河流湖泊对于聚落的水循环和水质净化也起着非常重要的作用。一方面,它是一个巨大的生物储水库,可调节水的流量,起到蓄水抗旱及减轻洪涝灾害的作用。江南地区气候温润,春夏多雨,河道水网就成了排泄雨水的通道。千百年来,这里常降大雨,而从未被水淹没过。1992年、1998年的两次江南大雨,周庄、同里的古镇区都未被水淹,而镇外却一片汪洋。

另一方面,河流湖泊对于聚落排放的生活污水等具有生物净化的作用。生活污水通过排水道排入池塘或河道,利用水生植物、浮游生物及微生物等,例如黑藻、金鱼藻、浮萍、芦苇、香蒲、水葱等等,对污水进行消毒净化,过滤其中的沉淀和杂质,吸附有毒物质,在改善水资源质量的同时,又减少环境污染,提高环境质量。如皖南宏村的南湖,通过在湖中植莲藕来净化排入湖中的污水,保证了水质的清澈和环境的美观,使聚落环境和自然生态相结合,形成了良好的生态环境景观。

顺应水形成独特的布局形式

老子曰:“上善若水,水善利万物而不争。”水以其海纳百川的气度和包容成就了江南地区各个城镇之间的经济和文化交流。由于河道在江南水乡聚落中承担着重要的作用,河道的排布也对整个聚落空间场所的结构产生了很大的影响,于是空间中的物质主体:街道、河道、建筑,通过密集的水网将三者联接,出现了以下几类水乡聚落特有的临水空间格局:

面水式布局

这种布局是江浙一带沿河建筑的常见形式,房屋沿水而建,正面面街,旱路交通,家家户户鸡犬相闻,后面由几层青石叠级而成的河埠头延伸至河道,在河埠头上洗衣濯菜,下船上岸。在节日里还是走亲访友迎亲嫁娶的主要通道。

枕水式布局

这种建筑半悬于水面之上,头枕流水,推窗远望,烟雨蒙蒙,船桨旖旎。有时直接在窗内打下一个水桶便能取水,或是直接招呼过往的货郎小船,充满江南独有的诗意。

跨水式布局

这种跨水民居是江南特有的形式,河道不能太宽,建筑不能太小,体量不能太重,以廊、桥跨河建宅,建筑与河一起千回百转,船自家中缓缓行过,凸显了江南民居与水共生共存的独特魅力,形成丰富自然的建筑形态。

利用水形成丰富的空间层次

江南水乡独特的肌理形式来自于街巷和水巷组成的水路并行的空间结构,街巷、民居和河道通过不同的组合形式划分了水乡的地块,形成街巷+民居+河道、民居+河道+民居或者民居+街巷+河道等不同的空间布局,同时还有一街一河或两街一河等空间形态,与江南传统的生活场景结合形成不同的画面感和肌理感。曲折、回旋而又连续相通的空间结构,对水体和巷弄进行局部的细微处理,结合水井、牌坊等节点,形成了江南水乡丰富的空间层次。同时,在立面上,江南水乡民居建筑高低错落又连绵不断,点缀上河道的栏杆、驳岸、埠头等,赋予了水岸丰富的韵律感和节奏感。

江南民居以水为轴,以水为中心布局院落,布置紧凑,院落面积不大,水井、巷弄中穿插粉墙青瓦;观音兜、马头墙、青竹、湖石,都是于当地量材而用;小桥、流水、人家,无不体现精致细腻、秀美的江南水乡民居风格。

延续水形成特殊的功能形式

江南水乡中的水是整个空间系统的骨架,是江南地区人们生活、交通的脉络。水巷既是交通要道,也是村镇与四周联系的纽带,还是货物运输的通道。水路与陆路的交通互不干扰却又相辅相成,两者交汇处还能形成广场,成为人们集中交易货物、沟通信息、往来活动的聚集处,成为江南水乡特殊的功能场所。

“水”是江南最鲜明的自然与人文符号,是江南人最基本的生存条件,是优美景观、人地和谐,是诗意生活、可持续发展的基础。所谓“一方水土养一方人”,水文化不仅塑造了江南地区独特的人物风情和文化内涵,也渗透到了江南建筑文化中。

风水之法,得水为上

江南地区水网密布,纵观江南传统聚落的选址及其环境空间的特点,大多是背山面水,或是靠近水源,或是沿着河道线性生长等。不难发现,水及水环境所构成的生态环境是构成理想居住地模式的重要因素之一,这也体现了水在人类文化形成过程中所起的重要作用。

关于聚落选址中水的作用,在中国传统的风水理论中就有十分系统的论述并将水放在了相当高的地位。“风水之法,得水为上”。风水理论认为,“吉地不可无水”。相度风水须观山形,亦须观水势,甚至“未看山时先看水,有山无水休寻地”等等。而风水学说中关于水的功用利害与其形势、质量之间的关系也有诸多论述,并将其概称为“水法”。

聚落选址大多十分注重“水法”,首先因为水与生态环境即所谓的“地气”、“生气”等息息相关。风水理论认为“山之血脉乃为水”,而早在《管子·水地》篇中就有云:“水者,地之血气,如经脉之流通也,故曰水具材也”,将水喻为血脉财气。这主要是由于当时人们的生产以农业为主,而水正是农业的命脉,另外人们耕渔、饮用、去恶、舟楫之利以及调节小气候环境,无不仰给与水。故风水理论认为:“水飞走则生气散,水融注则内气聚”。水质与人的健康疾病有着十分密切的关系,而风水中“相土尝水”,即鉴别水土质量,可以从当代的地理地质调查中所发现的诸如克山病、大骨节病等地方病中得到证实。由此可见,“得水为上”在聚落选址中的重要地位和作用。

聚落选址与生态关系

图源:王其亨.风水理论研究P28

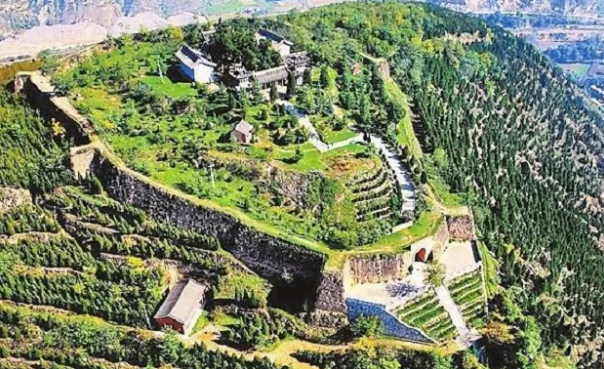

背山面水聚落形态

负阴抱阳,背山面水是风水观念中的“风水宝地”的格局。凡是有山有水的地方大多选择背山面水的地段来建造村镇,和在山坡上建造村落一样,应当把基址选在山的阳坡,但为求得面水,村镇则应临近水岸之滨。因而聚落的形态一方面取决于山势,但更多的还是取决于水岸的走向,或平直、或转折、或屈曲,形势丰富多变。安徽歙县棠樾古民居的选址,符合风水所谓的“枕山、环水、面屏”的原则,是比较典型的背山面水的聚落形态。棠樾位于歙县城西南15华里,背枕龙山,再远处以富亭山为屏,南临沃野,源自黄山的丰乐河由西而东穿流而过,周围树木茂盛,是一自然环境和宗族发展余地较大的村居理想之地。

棠樾古民居

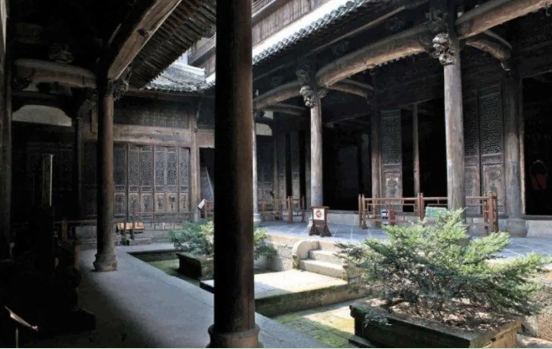

“天人合一”之哲学

江南水乡的民居布局形式符合传统民居的住宅哲学,以家族聚居为主,采用合院式布局。由于江南地区人口较多,土地珍贵,为了减少对农田的占用,建筑一般都为两层,内部紧凑精致,采用轴线型布局,正门多开在中轴线上,一般大型的住宅可有两到三条平行的轴线。四周高高的合房围合成天井,形成小小的院落。由于四周屋顶向内侧倾斜,雨水从四面流入天井,俗称“四水归堂”。南方多雨,室内湿度较大,所以天井不仅有排水作用,还起到通风和引进自然光源的作用。

四水归堂式

四水归堂式住宅各单体建筑一般以廊相连,外部围合院墙,形成独立式院落。建筑与墙垣之间一般留有不超过1米的间隙,与天井的作用类似,起到拔风采光的效果。院墙上多以砖瓦饰以漏窗,建筑前后墙也开窗洞,即形成空气流通,加强采光,也形成了建筑丰富美观的外立面层次。同时,为节约土地,江南地区多房房相连,为区分界限以及防火防盗,建筑之间常用风火墙相隔,对于风火墙造型的处理,也成为江南水乡建筑的一道靓丽的风景线。

透水透气的铺地方式

江南地区的民居多为穿斗式木制构架,受气候影响,屋顶与外墙都比较轻薄,地面与墙基常砌片石或毛石以防潮加固结构。建筑内外雕饰少而精致,以褐、灰为主,彩绘较少,与建筑外部白墙灰瓦相映更显色调素雅明净,结合江南水乡的浅绿轻黄,处处体现人与自然的协调统一和儒雅淡泊的人生态度,突出了江南水乡建筑“天人合一”的哲学理念。

因势制宜、因地制宜

江南地区由于经济发达,人口密集,土地有限,为了最大限度利用空间,建筑体量偏轻巧,院落不大,房屋组合灵巧,建筑多向上发展,基本都为两层甚至更高。为适应复杂多变的地形,建筑匠人们发挥巧思,因势利导,使流水和房屋互相融合,水路与街巷如网般包覆于民居之间,相映成趣,形成有别于其他地区的建筑风貌。

江南地区由于气候炎热潮湿,雨季较多,建筑重点在于防潮通风,所以江南地区民居一般为大开间,高楼层,前后贯通,建筑底层以砖石结构为主,上层结构多采用当地特产的竹木等材料。同时,南方地区气候温暖湿润,适合植物生长,植被丰富,自然中一年四季都有色彩,民居建筑则相对素雅浅淡,白色的墙面利于阳光反射,黑色的瓦顶利于防水泄水,粉墙黛瓦与环境相辅相成,在阳光和雨水的浸润下别有意境。

满眼生机转化钧,天工人巧日争新。匠人匠心打造出的建筑,是江南水密码背后的精华,是江南水文化的宝藏。

从整体外观而言,江南建筑是一种基于自然、崇尚自然、融入自然的建筑,是天人合一思想的高度表现。从内部细观来说,江南建筑体现了人们追求儒雅、淡远的人生境界,是江南人勤学守德、心系家国的真实写照。

即便时光荏苒飞逝,时代更迭变迁,江南建筑依然透射出其源远流长、触动人心的烁烁光芒。