在乡村振兴的浪潮中,文旅产业正成为激活乡村活力、促进经济发展的重要引擎。而在这片充满希望的田野上,一个关键的命题逐渐浮现:如何打造独具魅力的乡村文旅IP,让乡村从众多旅游目的地中脱颖而出,实现可持续的文旅融合与产业兴旺?本文将深入探讨乡村文旅IP的故事化设计路径,剖析因地制宜复制经验的策略,并以IP+展馆模式为切入点,为乡村文旅发展提供实践指引。

一、乡村文旅IP的核心:故事化设计为何如此关键?

(一)故事是情感的桥梁,连接游客与乡村

当游客踏入一个陌生的乡村,他们渴望的不仅是视觉上的美景,更是心灵上的触动。而故事,正是这种触动的催化剂。一个关于古老传说中守护村庄的神兽的传说,能让游客在参观古寺时,仿佛看到神兽翱翔天际,守护村民的画面;一段关于祖辈们在梯田上辛勤劳作、传承千年农耕智慧的故事,能让游客在触摸稻穗时,感受到岁月的厚重与生命的延续。

故事赋予了乡村景观以灵魂,让游客不再是冷漠的旁观者,而是成为乡村故事的参与者和传承者,从而建立起深厚的情感联结。

(二)故事化设计打造差异化竞争力

在文旅市场竞争日益激烈的当下,同质化成为许多乡村面临的困境。千篇一律的农家乐、大同小异的民俗表演,难以吸引游客的再次光临。而故事化设计则能为乡村量身定制独一无二的标签。

以贵州西江千户苗寨为例,其以苗族史诗《苗族古歌》为灵感源泉,打造了一系列以古歌故事为主题的旅游体验项目。从以古歌场景为蓝本的大型歌舞表演,到以古歌人物为原型的手工艺品设计,游客在每一个角落都能感受到古歌故事的脉动。

这种深度挖掘本土文化基因的故事化设计,使西江千户苗寨在众多民族风情旅游地中独树一帜,成为游客心目中的苗族文化圣殿。

(三)故事驱动消费,延长游客停留时间

游客的消费行为往往源于情感的驱动。当他们被一个动人的乡村故事所吸引,便更愿意为与故事相关的体验和服务买单。

在浙江乌镇,以茅盾小说为背景的故事化旅游线路深受游客喜爱。游客可以沿着小说中描述的街巷,探访主角的生活场景,在特定的节点参与沉浸式的故事表演。

这种基于故事的深度体验,不仅让游客平均停留时间从传统的1天延长至2-3天,还带动了周边民宿、餐饮、文创产品的销售,形成了完整的消费闭环。

二、因地制宜复制经验:从文旅融合到产业融合的路径探索

(一)深度调研,挖掘乡村独特基因

每个乡村都有其独特的自然风貌、历史传说、民俗风情和产业基础,这些元素是打造文旅IP的宝藏。

在启动项目前,需组织专业团队深入乡村,与村民交流,查阅地方志,实地考察山水田园。例如,在福建云水谣古镇的开发中,调研团队发现古镇保存完好的土楼建筑与电影《云水谣》的拍摄背景高度契合。于是,他们以电影故事为线索,串联起土楼参观、电影场景还原、民俗表演等旅游项目,成功将云水谣打造成了电影文旅小镇。

这启示我们,只有精准挖掘乡村的独特基因,才能找到可复制且适配的文旅融合模式。

(二)找准切入点,实现文旅与产业的双向赋能

文旅IP的打造不应孤立存在,而要与乡村现有产业深度融合,形成相互促进的良性循环。

在山东日照的东夷小镇,以东夷文化为IP核心,一方面开发了东夷神话主题的实景演出、文化展馆等文旅项目;另一方面,将东夷文化元素融入当地传统的绿茶产业,设计了东夷神话主题的茶包装、茶艺表演,打造了文化茶园观光路线。游客在品茶的同时,感受东夷文化的魅力;而文化赋能的茶叶产品也因独特的文化内涵,在市场上获得了更高的附加值。

这种双向赋能的模式,不仅丰富了旅游业态,还提升了传统产业的竞争力,实现了从文旅融合到产业融合的跨越。

(三)灵活复制,避免生搬硬套

成功的乡村文旅案例为行业发展提供了宝贵经验,但在复制过程中,必须因地制宜,灵活调整。

河南开封的清明上河园以《清明上河图》为蓝本打造实景文化主题公园,取得了巨大成功。然而,当一些地方试图简单复制这一模式时,却遭遇了滑铁卢。原因在于,清明上河园的成功得益于开封作为历史文化名城的深厚底蕴、庞大的游客流量以及《清明上河图》在全国范围内的知名度。其他地方若缺乏相应的文化资源和市场基础,生搬硬套只会导致资源浪费。

因此,在复制经验时,需结合本地实际情况,对IP核心、项目形式、市场定位等进行本土化改造,使其既能借鉴成功经验,又能扎根当地土壤。

三、IP+展馆模式:乡村文旅IP的具象化呈现与传播中枢

(一)展馆是乡村故事的沉浸式叙事空间

展馆作为乡村文旅IP的核心载体,承担着讲述乡村故事、展示文化魅力的重要使命。一个好的展馆,不是简单的文物陈列,而是一个让游客沉浸其中的叙事空间。

在四川洛带古镇的客家文化博物馆,游客一进入展馆,便被客家围屋造型的建筑空间所吸引。沿着蜿蜒的参观路线,从客家先民南迁的历史长廊,到再现客家传统婚俗的实景剧场,再到展示客家精湛手工艺的互动体验区,游客仿佛穿越时空,成为客家文化故事中的一员。

通过声光电技术、场景复原、互动装置等多种手段,展馆将客家文化的故事层层展开,让游客在沉浸式体验中深刻理解乡村文化的内涵。

(二)以IP为线索,构建展馆的故事脉络

在展馆设计中,IP应作为贯穿始终的主线,串联起各个展示单元。

以浙江安吉的竹博园为例,其以“竹”这一IP核心元素为线索,构建了从竹子的起源与演化、竹文化的形成与发展、竹工艺的传承与创新到竹产业的多元应用的故事脉络。在展示竹子起源时,通过多媒体技术呈现亿万年前竹子在地球上的诞生场景;在讲述竹文化时,以历史故事为依托,展示不同朝代文人墨客与竹子的渊源;在展现竹工艺时,设置互动工坊,让游客亲手体验竹编、竹雕等传统技艺。

这种以IP为核心的展馆叙事结构,使游客能够沿着清晰的故事线索,深入探索乡村IP的魅力。

(三)展馆的多元功能:传播中枢与产业引擎

展馆不仅是文化传播的空间,更是乡村文旅IP的传播中枢和产业引擎。

从传播角度看,展馆通过数字化手段,如线上虚拟展厅、短视频传播等,将乡村故事推向更广阔的受众群体。

例如,云南大理的白族文化博物馆利用VR技术打造虚拟展厅,让全球游客都能在线上沉浸式体验白族文化。

同时,展馆还可举办文化讲座、艺术展览、民俗活动等,吸引周边城市的游客和文化爱好者,成为乡村文化的传播高地。

从产业角度,展馆可带动周边文创产品销售、餐饮住宿、研学旅行等相关产业的发展。

在湖北荆州的楚王车马阵景区展馆,以楚文化为主题的文创产品销售火爆,从楚式青铜器复制品到楚风汉服,游客在参观结束后,往往会在展馆商店驻足选购,为乡村产业注入新的活力。

四、实践案例剖析:从无到有打造乡村文旅IP的全过程

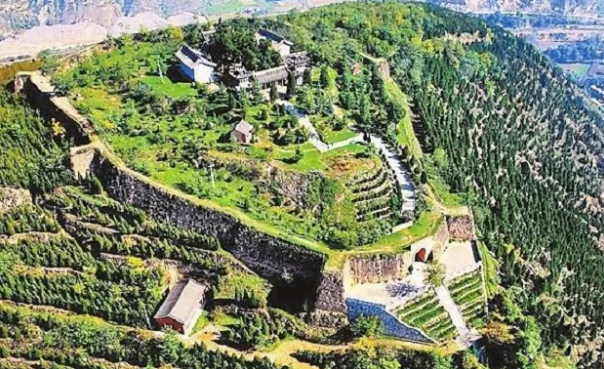

(一)案例背景:隐藏在大山深处的古村落

以位于湖南湘西的德夯村为例,这个曾经默默无闻的苗族古村落,藏匿于崇山峻岭之中,虽有着绝美的自然风光和浓郁的苗族风情,却因交通闭塞、宣传不足,长期处于旅游开发的边缘地带。村里的年轻人大多外出务工,古老的苗寨空心化严重,传统文化面临传承危机。

(二)IP萌芽:发现德夯的故事宝藏

在深入调研后,项目团队发现德夯村有着丰富的故事资源。一则关于苗族祖先在德夯山谷与洪水搏斗、重建家园的神话传说,为村庄蒙上了神秘的色彩;村中保存完好的吊脚楼建筑、原生态的苗族歌舞以及世代相传的苗医药技艺,都是鲜活的文化符号。于是,团队以“德夯传奇”为IP核心,开始打造故事化文旅项目。

(三)展馆建设:让故事触手可及

在村口,一座以苗族建筑风格为特色的“德夯传奇馆”拔地而起。展馆分为“远古呼唤”“家园重建”“技艺传承”“传奇新生”四个展区。

“远古呼唤”通过声光电技术营造出洪荒时代的氛围,讲述苗族祖先与洪水抗争的神话;

“家园重建”以实景复原的方式展示苗族先民在德夯山谷开垦梯田、建造吊脚楼的生活场景;

“技艺传承”邀请村里的苗医药传承人现场展示制药过程,让游客亲手制作简易的苗药香囊;

“传奇新生”则通过现代艺术装置,展现德夯村在新时代焕发出的活力。游客在参观展馆的过程中,仿佛亲历了德夯村的前世今生。

(四)文旅融合:故事走出展馆,融入乡村

以展馆为起点,“德夯传奇”的故事迅速延伸至整个村庄。

在山谷中的梯田景区,开发了以神话传说为主题的实景演出《德夯传奇之洪荒战歌》,演员们身着苗族传统服饰,在梯田间、吊脚楼上表演苗族祖先与洪水搏斗的壮丽场景,游客在震撼的视听享受中,深刻感受到苗族文化的魅力。

村里的吊脚楼被改造成特色民宿,每个民宿都以神话中的元素命名,并在房间内设置文化展示角,讲述苗族建筑的故事。

同时,开发了“德夯传奇”系列文创产品,从印有神话图案的苗绣手帕到以苗族传统银饰为灵感的时尚饰品,在村里的商店和线上平台热卖。

(五)产业融合:故事带动多元发展

“德夯传奇”IP的打造,不仅带动了文旅产业的繁荣,还促进了当地农业、手工业的融合发展。

游客在参观完展馆和演出后,往往会对苗族的农耕文化和手工艺产生浓厚兴趣。于是,村里推出了“德夯传奇农耕体验之旅”,游客可以在梯田里亲手插秧、收割稻谷,学习传统的苗族农耕技艺;

“德夯传奇手工艺工坊”则吸引了众多游客参与苗绣、银饰制作等手工艺体验课程。

这些体验项目不仅丰富了旅游业态,还为当地农产品和手工艺品打开了销路。绣娘们制作的带有“德夯传奇”故事元素的苗绣作品,因独特的文化内涵和精美的工艺,在市场上供不应求。

(六)成果与展望:从危机走向新生

经过几年的精心打造,“德夯传奇”乡村文旅IP成功吸引了大量游客,村里的游客接待量从每年几千人增长至数十万人。曾经空心化的苗寨如今人气旺盛,年轻人纷纷返乡创业,开设民宿、餐厅、手工艺品店,古老的苗族文化在新的经济活力中得以传承和创新。展望未来,“德夯传奇”将继续深化故事化设计,拓展IP应用场景,如开发以苗族文化为主题的动漫、游戏等数字产品,进一步提升IP的影响力,为乡村振兴注入源源不断的动力。