在快节奏的都市生活中,乡村逐渐成为人们寻求心灵慰藉与生活诗意的“桃花源”。乡村会晤、田园外交、社交活动的兴起,不仅重塑了城乡互动模式,更将乡村美食推向前台,使其成为连接土地、文化与现代生活的纽带。乡村美食的定位与创新,不仅是餐饮产业的升级需求,更是乡村振兴战略中的重要支点。

一、乡村美食的定位:从“地方风味”到“文化符号”

乡村美食的核心竞争力在于其地域性、传统性和情感共鸣。要实现精准定位,需从以下三方面入手:

1.挖掘在地文化基因

乡村美食是农耕文明的活态传承,如江南的腌笃鲜、西北的羊肉泡馍、岭南的早茶等,均承载着特定地域的历史记忆与民俗智慧。定位时需深入挖掘食材来源、烹饪技艺、节庆食俗等文化元素,让每一道菜成为讲述乡村故事的载体。

2.突出“天然、健康、原生态”价值

与工业化食品不同,乡村美食强调“从田间到餐桌”的自然属性。例如,云南的野生菌火锅、东北的有机杂粮焖饭,通过无添加、无污染的食材,契合现代人对健康饮食的追求,形成差异化竞争优势。

3.构建“体验式消费场景”

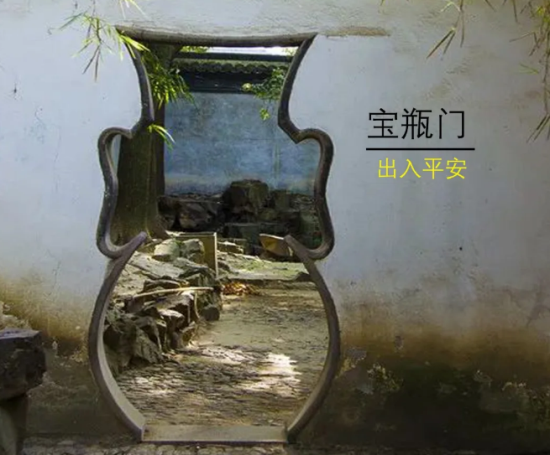

乡村美食不应局限于餐桌,而应与农耕体验、田园风光、民俗活动深度融合。例如,游客在参与采摘、磨豆、制酱等农事活动后,亲手制作豆腐宴或野菜火锅,将美食体验升华为对乡村生活的沉浸式感知。

二、乡村美食的创新:传统与现代的碰撞与融合

创新不是对传统的否定,而是通过现代思维和技术赋予乡村美食新的生命力。以下方向值得探索:

1.菜品创新:传统与时尚的平衡

风味改良:在保留传统味道的基础上,调整咸淡、口感或烹饪方式以适应现代人口味。例如,将腊味与西式沙拉结合,或用分子料理技术呈现“分子版”青团。

跨界融合:与茶饮、甜品、咖啡等业态结合,开发“田园下午茶”“节气养生套餐”等复合产品,吸引年轻消费群体。

有机菜与便携化**:将乡村特色菜肴标准化,推出速食包装或半成品,满足都市人“宅经济”需求。

2.体验升级:从餐饮到“社交货币”

场景化设计:打造“厨房+农场+市集”一体化空间,如在稻田边设置透明厨房,让游客观看食材处理过程,增强参与感与信任感。

社交属性强化:通过短视频、直播展示乡村美食制作过程,或设计“美食打卡地图”,鼓励游客分享体验,形成自发传播。

节庆与活动联动:结合采摘节、丰收节、非遗市集等举办美食嘉年华,将餐饮消费嵌入文化事件,提升品牌曝光度。

3.科技赋能:数字化与可持续发展

智慧农业与供应链:利用物联网技术追溯食材来源,通过电商平台实现“订单农业”,既保障品质,又降低损耗。

虚拟体验开发:借助AR/VR技术,让游客远程“云品尝”乡村美食,或通过元宇宙场景举办“虚拟美食节”。

环保理念植入:推广“零废弃厨房”“生态食材循环系统”,以可持续发展理念吸引注重环保的消费者。

三、案例启示:乡村美食的实践路径

1.四川崇州“川西林盘”:传统聚落与美食的共生

以“川西林盘”传统聚落为载体,将川菜文化与乡村生态结合,打造“食在林盘”品牌。在保留竹林、水系、古井的林盘中,设置开放式厨房和露天餐桌,游客可参与“竹筒饭制作”“川菜香料采摘”等活动。推出“川剧变脸主题宴”,菜品以川剧经典剧目命名(如“贵妃醉酒”芙蓉鸡片、“三岔口”双椒牛肉),搭配川剧表演,强化文化沉浸感。年接待游客超20万人次,带动周边农户通过“林盘食材合作社”增收30%。

2.云南普者黑“撒尼人家”:民族美食与节庆经济

以彝族撒尼族“火把节”“尝新节”为文化IP,主打“一锅出”民族风味。推出“火把宴”,用松木柴火烤制彝族坨坨肉、酸汤鱼,搭配特色蘸水,游客可参与火把巡游和篝火晚会。将彝族酸菜、辣酱等特色调料制成便携包,通过“节庆伴手礼”形式销售,年销售额超500万元。节庆期间游客停留时间延长至3天,餐饮收入占比达景区总收入的40%。

3.福建永泰“嵩口古镇”:古厝美食与在地文化复兴

以明清古厝为餐饮空间,结合永泰“藤牌宴”“葱饼”等非遗技艺,打造“古厝美食地图”。

改造闲置古厝为“一厝一主题”餐厅,如“尚书第”推出明清官府菜,“大夫第”主打乡村野味。每道菜配二维码,扫码可听古厝主人故事与菜品历史(如“尚书豆腐”与科举文化的关联)。吸引年轻创业者入驻,形成“美食+民宿+手作”产业链,古镇年游客量增长3倍。

4.黑龙江五常“稻田厨房”:从稻米到餐桌的全链体验

依托“五常大米”品牌,打造“稻田主题餐饮+农业观光”模式。在稻田中央设置透明玻璃餐厅(田野餐厅),游客可边用餐边观赏插秧、收割场景,推出“稻花鱼火锅”“稻米创意料理”(如米糕分子料理)。通过区块链技术溯源大米种植过程,餐厅扫码即可查看稻田实时监控画面,增强信任感。大米溢价率达20%,带动周边农家乐收入增长50%。

5.湖南湘西“十八洞村”:精准扶贫与美食IP的联动

以“精准扶贫首倡地”为标签,将苗族“腊肉”“外婆菜”转化为乡村振兴支柱产业。成立“苗阿婆”合作社,制定腊肉腌制、熏制工艺标准,推出真空包装“扶贫腊肉”礼盒。打造“苗家火塘宴”,游客可体验砍柴、生火、烤肉全过程,搭配苗族山歌表演。2023年腊肉销售额突破800万元,村民人均增收超万元,入选“全国乡村旅游重点村”。

6.浙江安吉的“田园会客厅”模式

通过“竹林餐厅”“毛竹宴”等特色餐饮,将安吉竹文化与美食结合,吸引商务会晤与家庭聚会,带动周边民宿、农产品销售。

7.贵州雷山的“非遗美食工坊”

以苗族酸汤鱼、糯米腌肉等非遗技艺为核心,开设体验工坊,游客可参与制作并获得认证证书,形成文化传播与消费的闭环。

8.山东寿光的“蔬菜主题餐厅”

将寿光蔬菜博览会与餐饮结合,推出“蔬菜艺术宴”,用南瓜雕花、叶菜拼盘等提升菜品观赏性,吸引亲子游与研学市场。

四、结语:乡村美食的未来图景---从“一桌饭”到“一张网”的乡村振兴

乡村美食的定位与创新,本质上是乡村价值的再发现与再创造。它不仅是味觉的享受,更是文化认同、情感联结与生活方式的表达。通过深度挖掘在地文化、拥抱技术创新、构建体验经济,乡村美食将从“乡土符号”进化为“乡村振兴的超级IP”,为城乡融合发展注入持久活力。

上述案例表明,乡村美食的创新已超越“吃”的范畴,正成为激活乡村资源、连接城乡需求的纽带。无论是通过文化叙事重塑传统、科技赋能提升体验,还是借力节庆IP扩大影响,其核心始终是“以美食为媒介,让乡村的生态价值、文化价值与经济价值形成良性循环”。未来,乡村美食的“定位与创新”将不仅是产业命题,更是一场关于土地、人与记忆的温柔革命。

这些具体案例,展现了乡村美食如何通过差异化定位与创新模式实现价值提升,为读者提供可复制、可借鉴的实践参考。

让每一口乡味,都成为连接土地与人心的桥梁;让每一次创新,都成为激活乡村经济的密码。