北京紫禁城建筑群自明代建成之初直至今天,其外观就呈现出红墙黄瓦,青琐朱楹的帝王气势与礼制典范,那么与宫殿建筑外檐追求壮丽重威相比帝王的内檐装饰又呈现出何种风格?本文试从紫禁城养心殿一区建筑入手,还原其从明代到清代以及清代不同功能空间内檐棚壁装饰背景的变化,以此来分析明清两代帝王在室内空间营造中所体现出来的不同意趣。

养心殿一区主体建筑成型于明代嘉靖年间,其在紫禁城的空间格局上位于乾清宫之西,西六宫之南,得天独厚的位置优势,备受历朝皇帝的青睐,建成之初即作为皇帝的便殿,这种功能一直延续至清初,康熙皇帝曾在此读书学习,还曾将此处作为制作御用器物的造办处作坊,雍正皇帝继位后始将这里作为寝宫和日常理政的中心且一直延续到清末宣统逊位,作为清朝皇帝高度集权下的中心场所,养心殿是一组包括理政、祭祖、礼佛、读书、居住为一体的多功能建筑群。与功能相对应其室内装饰既要遵从建筑的等级与功用、也要迎合帝王的喜好。作为内檐装饰组成部分之一的背景墙壁与顶棚的样式及做法,看似简单,但它的变换也直接影响到室内空间整体氛围与风格的营造,同时也与各种宫廷事务及皇帝的趣味直接相关。

一 明朝到清初内檐木构装饰风格之骤变

养心殿一区初勘时室内棚壁基本为白纸裱糊,但随着勘察逐步深入后发现,明代嘉靖年间内檐主体木构架装饰包括正殿、配殿、耳房室内空间呈现出与外檐一致的色彩装饰风格,内檐柱木饰朱红油、梁枋绘青绿彩画、顶棚绘天花彩画、墙面为包金土墙,与现存紫禁城内的现存明代建筑长春宫、南薰殿等明代建筑的内檐装饰风格一致,虽然各建筑室内功能不同,有等级高下之分,但木构及墙面仍保持油饰彩画装饰的整体风格。

明代内廷宫室的色彩装饰风格在何时逐渐退出历史舞台还没有看到确切的记载,取而代之的以纸张作为背景的木构、顶棚及墙面装饰渐入宫廷室内装饰不会晚于清早期。养心殿最早与室内糊饰相关的文献记载还得从康熙时期法国耶稣会传教士张诚说起,这位传教士深受康熙皇帝的爱戴,作为康熙皇帝的私人老师,他曾有机会出入宫廷,见证了养心殿的室内装饰,他在《张诚日记》[1]一书中记载了康熙二十九年(1690年)的养心殿正殿明间及东西暖阁的样子,“大厅的两个耳房都是大间,约三十尺见方…另一间耳房是皇帝临幸此殿的宴息之处,虽然如此,这里却很朴素,既无彩绘金描,也无帷幔,墙上仅用白纸糊壁而已…”张诚在这段文字中客观地描述西暖阁的装饰,可以说他对皇帝用于读书休息的西暖阁的装饰非常的不解,甚至认为其仅用白纸裱糊显得太过朴素。这段文字也证实了在清代康熙时期养心殿区室内就已经出现了白纸裱糊墙壁的做法,据此我们了解到紫禁城内宫廷居室的空间内檐装饰已由纸张裱糊做法已逐步取代了室内木构油饰彩画做法是不可置疑的事实(图1)。而礼仪性空间还依然延续明代油饰彩画装饰室内的传统,如养心殿正殿明间依然呈现出一种非壮丽无以重威的色彩装饰效果(图2)。

图1养心殿西暖阁棚壁纸张裱糊内景

图2养心殿室内明间木构油饰彩画内景

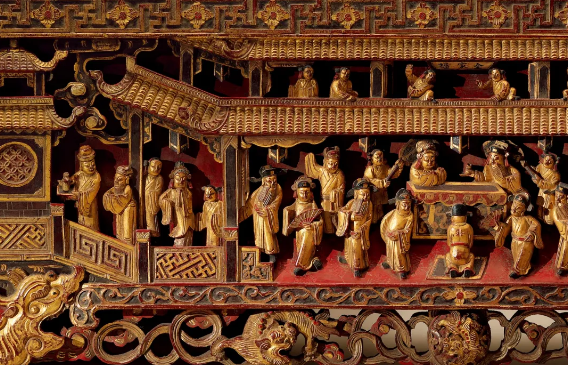

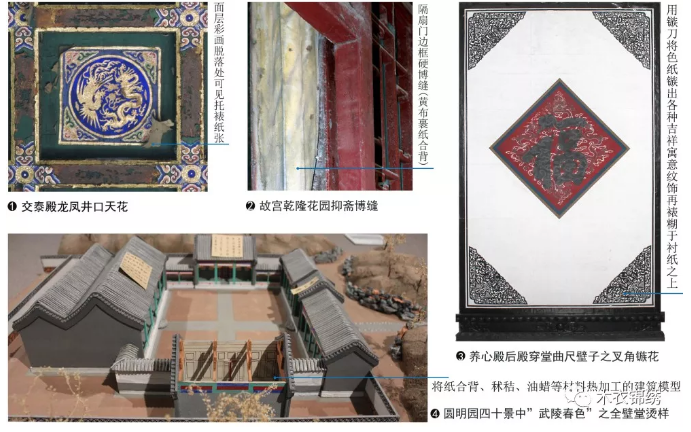

宫廷居室的内檐由绚烂的色彩装饰转变为素净的纸张糊饰,其背后是何种助推力在发挥作用?为什么明代就没有产生大面积的纸张装饰室内空间的做法?这与多方面的因素相关。这里从与纸张糊饰相关的裱作工艺简单说起,“裱作”是一种与书画装裱及传统建筑营造相关的重要工艺,在清代工部的“八大作”中“裱作”是建筑营造的最后一道工序,狭义的“裱作”涉及建筑构件如墙壁、顶棚、梁柱、隔扇、门窗等表面以纸张或者织物进行糊饰。在清代内务府档案中也常见到“糊饰”、“裱糊”的称谓。而广义的“裱作”更是涉及到室内的贴落、匾联、天花、博缝、镞花以及建筑烫样等的制作工艺(图3)。

图3裱作相关建筑工艺

“裱作”在明代及前朝多用于书籍与书画装裱,清代逐渐衍生出建筑营造工艺的一种,有专家认为与满族的生活习惯相关,满族人居于严寒的关外,入关前就有室内糊饰的传统,东亚邻国韩朝与日本历史上室内也有糊饰的做法,在清代内务府档案中记载宫廷裱糊用的底纸有朝鲜进贡的“高丽纸”,是一种上乘的皮纸,非常坚实强韧。面纸也会偶见一种由日本舶来的俗称“倭子纸”的记载,显然东亚地区在建筑“裱作”方面曾互相影响与传播,但其彼此之间的关联还需要进一步考证。

从建筑“裱作”的原材料看,明代上乘的书画与书籍用纸在价格上比较昂贵,对于宫廷建筑装饰大量用纸还不具备条件,而到了明末清初,尤其到清中期我国传统手工纸的制造业达到鼎盛。据“清宫内务府造办处档案”[2]记载,乾隆四十八年(1783年)十月十一日己巳:

糊飾養心殿西暖閣、後殿等處棚頂槅、板墻等,俱經完竣,奴才派查核房官員代領書算人等細心按照實在尺寸查算,共折見方尺二萬四千六百六尺七寸,照例共應銷頭號高麗紙一千三百六十七張,本紙一千九十五張,竹料連四紙一千九十五張……

从这段文字可见乾隆朝养心殿后殿寝宫及西暖阁顶棚及墙壁裱糊由多层纸粘合而成,底纸多用高丽纸,这种纸以桑皮纤维为主要原料,抗张强度和耐折度非常好,干湿的收缩率很小,清早期主要依赖朝鲜进贡,乾隆朝国内也仿制出相同性能的高丽纸,俗称“乾隆高丽纸”,是作为裱糊底层纸的首选材料,又细分为头号、二号、三号高丽纸,以匹配不同等级的宫廷建筑,在使用上常常为两层高丽纸中间夹一层苎麻布或棉布以加大抗拉强度,称之为底纸盘布,再采用扒蹬做法裱糊在顶棚与墙面的白樘箅子上或者墙面的木壁板上(图4)。

图4底层高丽纸盘布及白樘箅子扒蹬做法示意

裱糊面纸则以连四纸为主,主要有竹料连史纸与清水连史纸,雍正朝颁布的《工程做法》“裱作”中甚至还记录了更为珍贵的宫廷御用的书画佳纸—“白鹿纸”,用于高等级宫廷建筑的室内装饰。

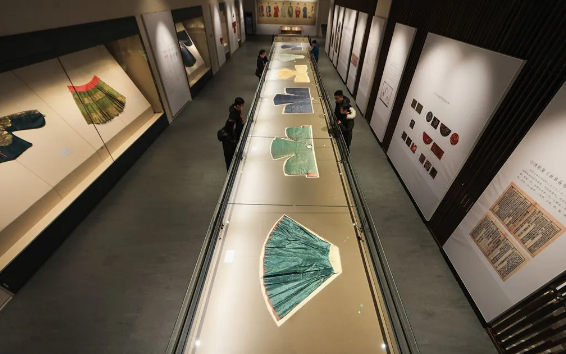

裱糊面层纸纤维较高丽纸略短,纸张也更为洁白棉韧,细薄丝滑,用于墙面裱糊格调极为高雅。得益于清中期手工纸大规模生产,其使用范围扩大到宫廷室内棚壁装饰,因纸张具有优越的吸水性,对室内空气的温湿度能起到很好的调节作用,也易于更换,亦有助于改善室内的采光效果及干净整洁的程度,与室内采用油饰彩画装饰木构及墙面相比极大地提升了居住空间的舒适度。加之以纸张为背景的室内装饰,其蕴含着自然及传统的力量,极具亲和力,看似轻柔绵白的纸张,从书写、绘画、书籍到建筑装饰,在清代席卷了整个宫廷、贵族[3](图5)乃至民间[4]的居住空间的内檐装饰。与外檐油饰彩画作为皇家等级与权威的象征不同,内檐的糊饰是帝王审美与文人审美相结合下盛行的一种室内装饰手法。

图5宫廷及贵族居室内装饰涉及与裱作相关工艺

二 白纸糊饰—空故纳万境

养心殿一区的历史纸张糊饰以白纸居多,皇帝的理政空间、寝宫、仙楼佛堂、书房等建筑内檐普遍使用,因其最具包容性,皇家对于室内背景的“净白”推崇至极,养心殿的仙楼佛堂自乾隆十一年﹙1746年﹚由长春书屋改造后一直为白纸裱糊。二层顶棚局部的裱糊纸张多达十九层之厚,反映了历史上多次白纸重糊的痕迹。而乾隆皇帝于乾隆三十七年﹙1772年﹚为自己颐养天年所建造的宁寿宫后寝主体建筑“养性殿”,规制上模仿养心殿,其佛堂布局与养心殿佛堂几乎相同,其内檐墙壁亦为白纸裱糊(图6)。

图6养心殿仙楼佛堂(上)与养性殿仙楼佛堂(下)室内均为白纸裱糊

从档案记载的来看,宫廷糊饰做法发展到清晚期基本上呈现出一种室内“四白落地”的做法,即内檐顶棚、墙壁、柱木、门窗全部裱糊白纸,共为一色。养心殿区的现场勘查中白纸裱糊室内的面积也达到70%左右(图7)。

图7养心殿区白纸裱糊范围分布图

白色作为中国传统的五正色之一,历来被赋予了深刻的文化内涵,那么养心殿这一区室内空间如何借助白色纸张为背景来营造空间的气氛,下文以皇帝寝宫与书房来分别说明。养心殿区皇帝自己的寝宫为后殿共五开间,每开间的面积不足30平米,净高3.6米,室内空间不贵轩敞却大小咸宜,符合皇帝个人使用的尺度与舒适度。以后殿明间为例,其室内白纸裱糊棚壁营造了一个素净的空间,这种看似极简的装饰手法背后蕴含着中国传统文化中“有与无”的哲学思想,背景的白色即绘画中的“留白”–“空故纳万境”,各种隔扇画心、家具灯饰、帷幔匾联、文房珍玩等物均得以衬托,尤其是后檐炕正中贴一大幅晚清重臣潘祖荫书法帖落,因纸张载体的相容性,使得绵白的墙纸更易于凸显文臣书画的表现力,将整个空间“明君亲贤”的气氛得以有效地烘托(图8)。

图8养心殿后殿明间棚壁裱糊白纸

再以“三希堂”为例,它位于养心殿正殿西暖阁的西南角,是乾隆皇帝为自己设置的小书房,因收藏了晋朝大书法家王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》三件稀世珍宝而著称,三希更以“士希贤、贤希圣、圣希天”作为乾隆皇帝的从政自勉,以期达到“为内圣外王之依,仁正符养心”的政治理想。

乾隆皇帝自小由名师大儒传授学问,登极之后身边汇集了当时最杰出的知识分子,士大夫阶层的艺术品位和价值观对乾隆皇帝的艺术修养产生深远影响,尤其是乾隆六下江南,沿途所见白墙黛瓦的建筑景观,简约高雅的装修风格极大地拓展了他的艺术鉴赏力。在宫廷绘画《乾隆帝写字像轴》中,乾隆皇帝更是以汉装出现,书桌上笔墨纸砚,书房外梅竹衬托,俨然就是一位文人雅士。

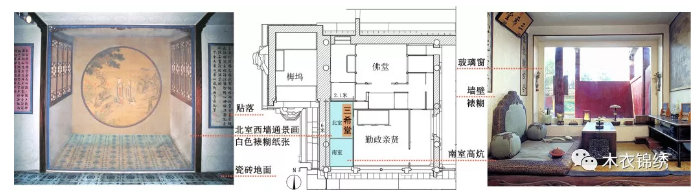

三希堂的室内装饰亦是乾隆皇帝按照自己对圣君的理解将文人与皇帝两者身份的完美结合。整座书房室内面积不足13平方米,净高2.1米,堪称“极致空间”。它在设计上布局紧凑,小小斗室天地尽纵横,采用了多种扩大空间的手法,首先,整个室内空间由楠木隔扇分隔成南北两部分,书房的南侧开一大玻璃窗,将书房与室外报厦之间的视线得以打通,且在南窗下设高低炕一铺,皇帝临窗读书赏玩窗外视线宽敞。其次,历史上“三希堂”墙壁及顶棚为白纸裱糊,素白的背景更易于衬托隔扇、对联、匾额、贴落画、壁瓶等,也符合传统文人的书房品味。再次,乾隆皇帝在装修中还引入落地镜与通景画这两种欧洲宫廷流行的装饰手法。在南室矮炕的西侧大面积落地镜以扩大室内空间,而在北间西墙贴有一幅《梅报春信》通景画,此幅通景画[5]使得整个画面由内延伸到外,画中地砖与现存瓷砖完全一致,真实的反映了乾隆时期室内装饰的情况,通过故宫博物院研究员张淑娴女士在《从三希堂通景画看乾隆时期皇宫通景画的演变》一文的研究中可知:此画由五块绢拼接而成,其中顶棚、槛窗、罩上横批花牙子、墙面保留了乾隆十四年﹙1749年﹚的原状,顶棚及墙面均为白色背景,真实再现了乾隆时期三希堂的室内采用了质朴的白纸裱糊(图9),尽显高贵的低调,后代皇帝将三希堂视为乾隆皇帝的个人纪念地,其内装饰基本保留至今。

与乾隆皇帝同时代的十八世纪德国著名的艺术史家和考古学家温克尔曼(JohanJoachininckelmann,1717-1768)十分挚爱古希腊文明的“白色”,乾隆皇帝对白纸裱糊的青睐与温克尔曼提出的“高贵的单纯和静穆的伟大”这一美学观点不谋而合。

图8养心殿西暖阁三希堂室内布局解析

三 其他类型糊饰—空间趣味的营造

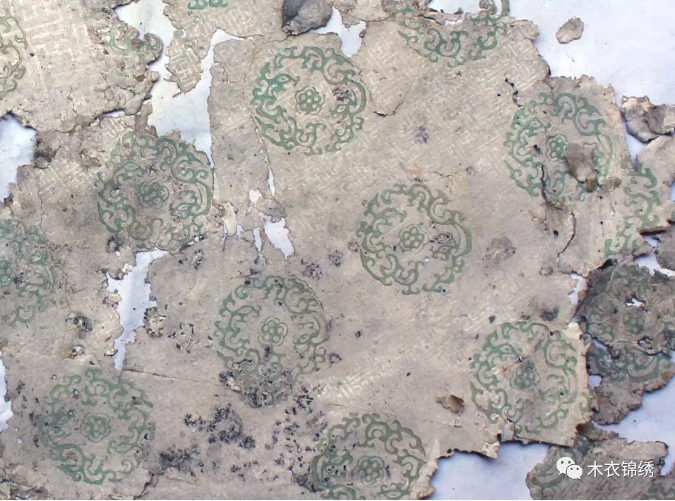

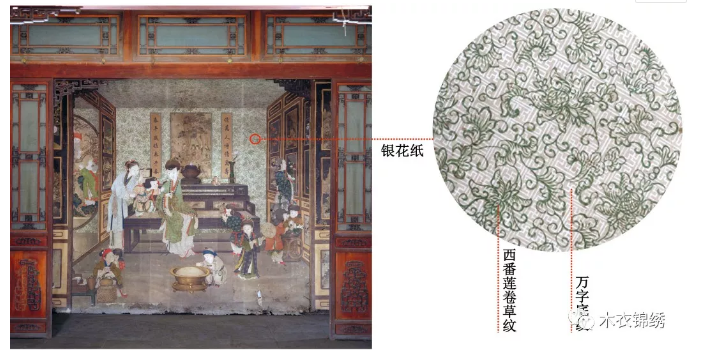

养心殿除白纸裱糊外,还有银花纸裱糊室内的做法,主要分布在供伺寝妃嫔临时居住的后殿东西小院,一般当朝皇帝的皇后居住在东院的东正房(体顺堂),皇贵妃住在西院的西正房(燕喜堂),其余妃嫔则按等级分别临时伺寝于东西围房,在此区域现场勘查中发现了三种不同纹饰的银花纸(图10),西围房室内面层裱糊了万字西番莲卷草纹银花纸,在炕下被遮挡的部位发现了万字牡丹纹银花纸,燕喜堂东梢间的顺山炕及体顺堂西梢间的后檐炕均发现了万字小团龙银花纸[6],通过这些银花纸的残留痕迹我们可以推测在某一时期妃嫔伺寝裱糊过银花纸而非一律为白纸。留存至今的乾隆朝的通景画中绘有不同纹饰的银花纸,“乾隆花园”的“玉粹轩”内檐明间西墙落地罩后“岁朝婴戏图”通景画是乾隆四十年钦命绘制的。画面内外均为由墙壁延续至顶棚的万字西番莲卷草纹银花纸(图11),为清代宫廷装饰中最常用的纹饰之一,清中期以后银花纸裱糊已成为清代后宫棚壁最常用的装饰手法。

a万字西番莲卷草纹饰

b万字牡丹花纹饰

c万字小团龙纹饰

图10养心殿妃嫔伺寝区域发现的银花纸纹饰

图11乾隆岁朝婴戏图中的西番莲卷草银花纸纹饰

养心殿一区室内除白纸与银花纸裱糊外,留有与建筑不同功能相匹配的色纸,用于东西配殿佛堂区域的楠木色纸、正殿佛堂二层地面裱糊的蓝色纸、低等级下人值房的炕围画等,佛堂长春书屋及后殿的明间、东次间及东梢间的后檐墙及衣橱部位也发现裱糊有西洋写实风格的花洋布,其风格明显受到西方宫廷装饰艺术的影响。

养心殿一区内檐顶棚和墙壁装饰来看,与皇帝及后妃们的生活密切的宫室内檐已由明代的五色装饰蜕变成清代的素净纸张,内檐糊饰做法的大面积使用一方面体现出皇家对空间舒适度的追求,另一方面以纸张为背景,犹如画面的留白,注入了文人化的审美,可以说清代紫禁城建筑外檐壮丽重威与内檐文人审美为主导的装饰手法同样折射出清代帝王“外王内圣”的政治理想。

注释

[1]张诚.张诚日记[M].北京:商务印书馆,1973:63.

[2]清宫内务府造办处档案总汇,第45册,故宫博物院图书馆藏.

[3]李纬文.论中国建筑—18世纪法国传教士笔下的中国建筑[M].北京:电子工业出版社,2016:176.

[4][清]李渔.《闲情偶寄》[M].昆明:云南人民出版社,2016:209-211.

[5]通景画是一类绘画题材与室内装饰及陈设相符合绘画,画中的顶棚、地面、装饰及景致与实体建筑融为一体,使其室内空间形成一个统一的整体绘画。通景画因其突出的装饰效果和扩展空间的视觉感受,深受皇家喜爱。

[6]这里提到的万字小团龙银花纸大量的用于清代宫廷,乾隆时期倦勤斋已经使用,一直延续至清末。

图片来源

图1、图2、图5-2、图6、图8、图9-1、图9-3、图11图片来源故宫博物院内网影像资源管理系统

图4由故宫博物院古建部丁莹绘制

图5-1图片来源李纬文译著.论中国建筑—18世纪法国传教士笔下的中国建筑北京:电子工业出版社,2016:176.

图5-3图片来源郑欣淼故宫的价值与地位光明日报2008-04-24

其余图片为作者拍摄、绘制