“中国古代坛庙”的出现起源于祭祀,祭祀是对人们向自然、神灵、鬼魂、祖先、繁殖等表示一种意向的活动仪式的通称,它的出现大约在旧石器时代后期。

根据现有考古材料研究分析,所示祭祀起源迹象者,一般约为2万~4万年前,最多为10余万年前,更早的迹象则难于寻觅。伴随着祭祀活动,相应地产生场所、构筑物和建筑,这就是坛庙。

在新石器时代后期,发现有良渚文化祭坛、红山文化祭坛及女神庙等。

良渚文化祭坛,最早是1987年通过浙江余姚瑶山遗址的考古发掘而被确认的。瑶山是一座人工堆筑的小土山,在其顶部建有一座边长约20m的方形祭坛。从平面上看,该祭坛共由三重遗迹构成,最中央的是一个略呈方形的红土台;在其四周,是一条回字形灰土沟;灰沟的西、南、北三面,是用黄褐土筑成的土台,东面是自然土山。根据现场遗迹,估计外重台面上原铺有砾石,现西北角仍存两道石磡,残高0.9m(下图)。

在祭坛的中部偏南分布着两排大墓,共12座。红山文化女神庙,位于辽宁建平牛河梁一个平台南坡,由一个多室和一个单室两组建筑构成,附近还有几座积石塚群相配属。

奴隶社会时期的重要遗迹有河南安阳殷墟祭祀坑、四川广汉三星堆祭祀坑等。

根据两处祭祀坑出土文物和遗迹现象,证明它们既有相同的青铜铸造工艺相似的都城布局,类似的自然、鬼神、祖先崇拜及其相同的祭祀方法等,但也存很大差异。

殷墟祭祀坑出土青铜器铸造技术的高超、甲骨文金文等文字的成熟祭祀中人牲的大量使用,说明奴隶制昌盛,“国之大事,在祀与戎”以及中原地区祭祀的特点。

三星堆的蜀人祭祀虽也祭天、祭地、祭祖先,迎神驱鬼,但祭礼对象多用各种形式的青铜塑像代替,反映了图腾崇拜的残余较浓。

这些差异是地域或民族不同所致,但它们均开了秦汉隋唐以致明清坛庙的先河《尔雅·释天》所载的“祭天曰燔柴;祭地曰埋;祭山曰悬;祭川曰浮沉”。

这种被后来系统化的祭仪,在殷人和蜀人的祭祀中都已具备。两地的遗址遗物都有燔柴祭祀天的明证,而且殷墟祭祀坑是圆形的,与后代天坛圜丘祭天如出一辙。

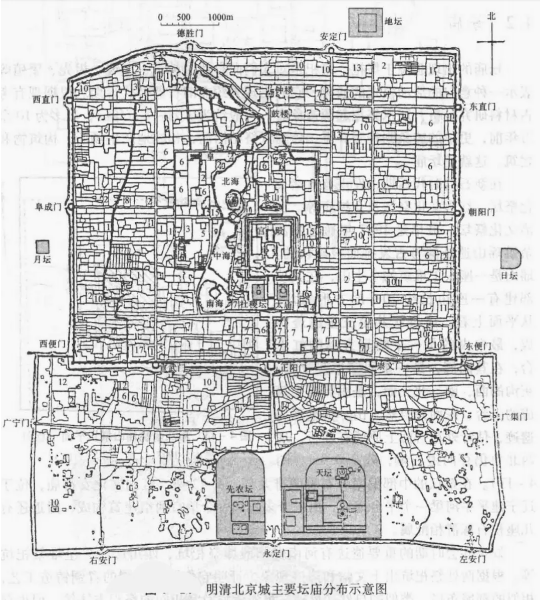

到了封建社会,对坛庙的祭祀,是中国古代帝王最重要的活动之一。京城是否有坛庙,是立国合法与否的标准之一。明清北京,宫殿前左祖右社,郊外祭天于南,祭地于北,祭日于东,祭月于西,祭先农于南,祭先蚕于北(已泯灭)是坛庙建筑的重要留存地(下图)。

概括说来,坛庙主要有三类:第一类祭祀自然神。其建筑包括天、地、日、月、风云雷雨、社稷、先农之坛,五岳、五镇、四海、四渎之庙等等。

其中天地、日月、社稷、先农等由皇帝亲祭,其余遣官致祭。祭天之礼,冬至郊祀、孟春祈谷、孟夏大雩(祈雨)都在京城南郊圜丘,季秋大享则于明堂举行,祭时以祖宗配祀。

历代皇帝把祭天之礼列为朝廷大事,祀典极其隆重,无非是强调“受命于天”、“君权神授”,神圣不可侵犯。祭地之礼,夏至在北郊方丘举行。

中国古代认为天圆地方,故分别筑圆坛、方坛举行祀典。日月星辰或于祭天时附祭,或另设坛致祭,明代北京则于京城东西郊分设日坛、月坛。

社稷坛祭土地之神。社是五土之神,稷是五谷之神,古代以农立国,社稷象征国土和政权。所以不仅京师有社稷坛,诸侯王国和府县也有,只是规制低于京师的太社太稷。明制皇帝太社稷坛用五色土,而王国社稷用一色土,坛比太社小3/10,府县则小1/2。

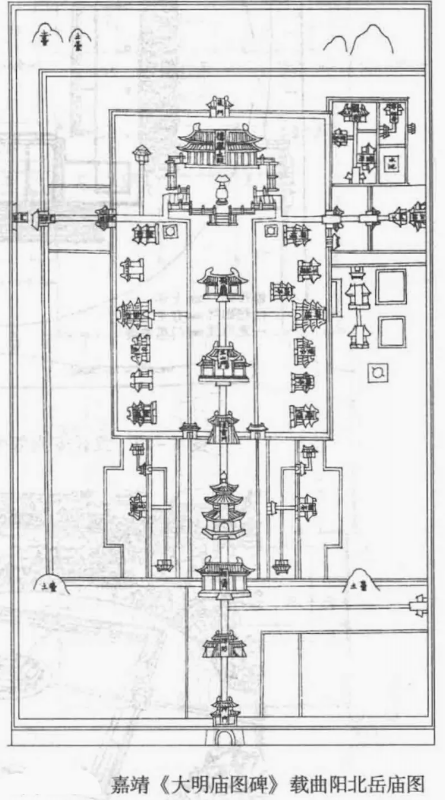

先农坛是皇帝祭神农和行藉田礼之处。为了表示鼓励耕作,天子有藉田千亩,仲春举行耕藉田礼,并祭神农于此。明代北京先农坛设于南郊圜丘之西。五岳、五镇是山神,四海、四渎是水神。五岳以东岳泰山为首,自汉武帝以后,历代皇帝都以泰山封禅为盛典。“封禅”是告帝业成功于天地,所以泰山之庙(岱庙)规模宏大,仿帝王宫城制度(下图)。

其中中岳嵩山之庙,规制和岱庙相近。其他如北岳庙(下图)、济渎庙等,规模也很恢宏。

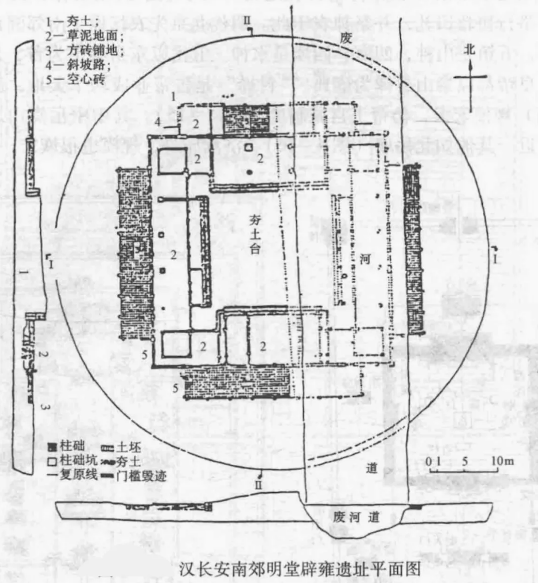

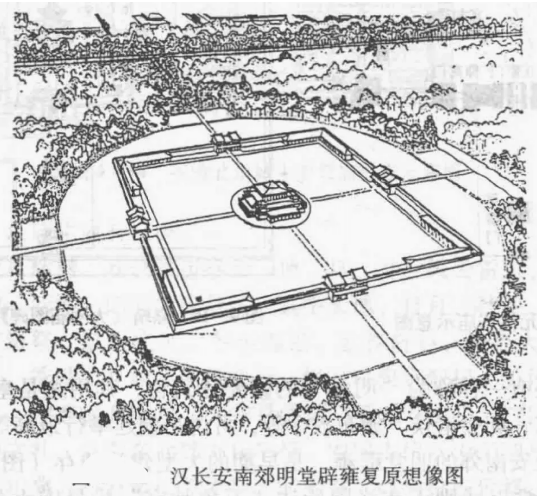

中国古代还有一种称为“明堂”的重要建筑物,其用途是皇帝于季秋大享祭天,配祀祖宗,朝会诸侯,颁布政令等,可说是朝廷举行最高等级的祀典和朝会的场所。汉长安南郊的明堂辟雍,是早期的大型建筑遗存(下图)。

而历代明堂以武则天在洛阳所建“万象神宫”为最宏大壮丽,堂高294尺,东西南北各300尺。共3层:下层象四时,四面按方位用四色;中层用圆盖,盖上有九龙捧盘;上层也用圆盖。堂中有巨木贯通上下。瓦用木刻,夹漆。经火灾后又按原样重建。

玄宗开元间撤去上层,改为八角顶,更名乾元殿。宋政和年间,东京也建成明堂一所。明嘉靖年间,则在北京南郊建大享殿(天坛祈年殿),也有明堂之意。

第二类是祭祀祖先。帝王祖庙称太庙,臣下称家庙或祠堂。明制庶人无家庙,仅在居室中设父、祖二代神主,且不能设安放神主的椟。帝王宗庙仿宫殿前朝后寝之制:前设庙(前殿),供神主,四时致祭;后有寝(后殿),设衣冠几杖,以荐时鲜新品。

庙有两种形制:一种是分别建立7所或9所建筑,每所奉一祖先,如汉长安城南王莽9庙,即属此类,但遗址留有规制相同的夯土基11座,与9庙之数不符,原因尚未弄清;另一种是在一座建筑中设有7室或9室,每室奉一神主。

当神主超过7或9数时,则按功德大小和与在位皇帝的亲疏关系决定去留,殿内只留7或9个神主,其余的迁至殿东西夹室供奉,所以历代太庙殿宇以7间或9间加两夹室为基本形式,但也有增至14间、15间以至18间加东西夹室的。

官员家庙。明代定制:三品以上可建5间9架,奉5代祖先;三品以下建3间5架,奉4代祖先。庙之东侧设祭器库,供储存祭器、衣物、遗书之用。

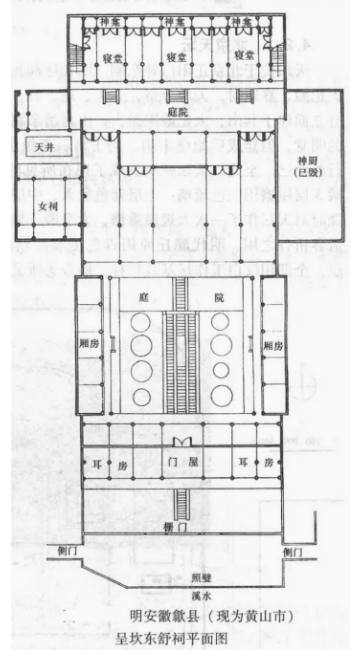

各地所留明、清祠堂数量颇大,徽州、浮梁两地留有一批明代祠堂,平面布置都用封闭的院落2进,入门为宽阔的廊院,大堂3间或5间,敞开无门窗。堂北设后寝供祖先神主,后寝有多至9间的,但内部仍分隔为3间1组似是当时制度所限。安徽歙县呈坎东舒祠即属此类(下图)。

祠堂前,常列照壁或石牌坊1至数座,不少石坊造型优美、雕刻精致,是宝贵的建筑艺术精品。这批明代祠堂连同周围地区的明代住宅,是江南明代建筑的代表,有很高的工艺成就和历史价值。

第三类是先贤祠庙。如孔子庙、诸葛武侯祠、关帝庙等。其中孔子庙数量最多,规模也大分布遍及全国府、州、县。自汉武帝尊儒之后,历代帝王多以儒家之说为指导思想,孔子地位日崇,至唐,封为文宣王,曲阜孔庙也日益宏大壮丽,到明代,达到了目前所见的规模。府县孔庙,规模常超过一般祠庙,庙前设泮池、棂星门,庙内有大成门、大成殿、明伦堂等建筑。

北京天坛

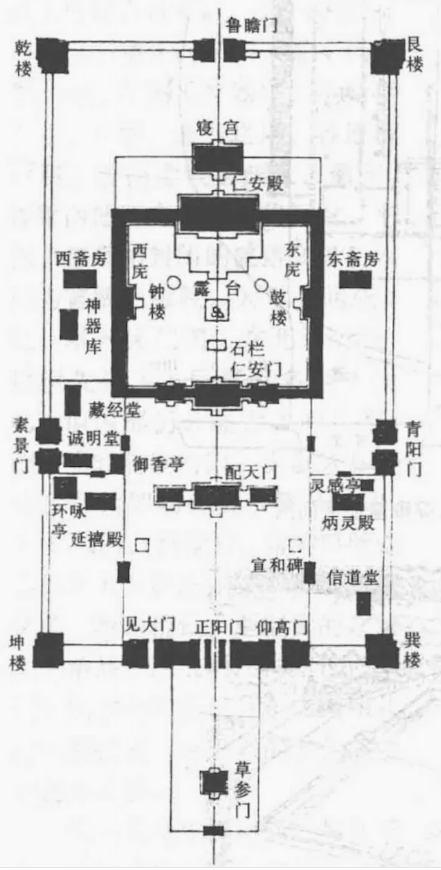

明初迁都北京,按南京旧制,天地合祀于此处大祀殿

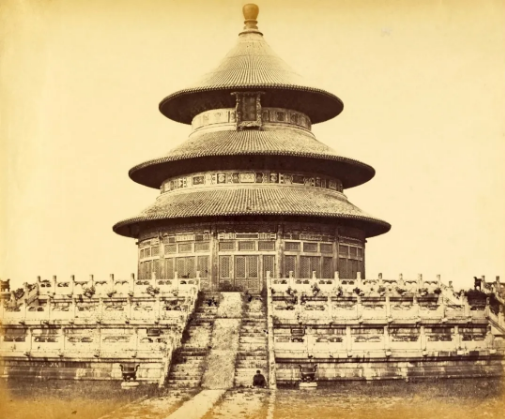

天坛位于北京正阳门外东侧。嘉靖时,天地分祭,立天、地、日、月之坛于四郊。圜丘因此与大祀殿分立而建于其南,大祀殿则撤去,由嘉靖亲制式样另建大享殿,原拟作季秋大享的明堂,但建成后始终未用,仍于宫后玄极宝殿(钦安殿)大享,仅遣官至此行礼而已。至此,天坛格局就成了现在所见的状况(下图)。

不过当时大享殿3层屋檐用三色琉璃:上层蓝色象天,中层黄色象地,下层绿色象万物。

清乾隆时对天坛作了一次大规模重修,大享殿3檐改为一色青琉璃,更名祈年殿,供孟春祈谷之用,明代圜丘原用青色琉璃砖贴面,乾隆时将台扩大,改2层为3层,全部用汉白玉作坛基及栏杆,即今天所见面貌(下图)。

天坛建筑除上述大享殿(祈年殿)和圆丘两组以外,在其西侧有城堡式的斋宫一区,供皇帝祭祀前夕斋宿之用。宫周有两道壕沟与围墙环绕,并有军队保护。整个坛区外围另有两道围墙,可见戒备之严。靠近西侧外墙,有神乐署和牺牲所,备祭奠所用舞乐及祭品。全区遍植柏树,使祈年殿与圜丘坐落在大片绿树之中。入口设在西侧,经1km的甬道穿过柏树林而后到达主轴线,造成安谧肃穆的环境与气氛。

圜丘系由坛和皇穹宇两部分组成,坛圆形,作3层。为1m余高的矮墙两周,内圆,外方,仅区隔内外,而不封闭空间;皇穹宇是储放昊天上帝神主之处,建筑小巧精美,圆形小殿由圆形围墙环绕,门与殿之间的距离规定得非常恰当,从门口内望,能得到良好的视角与构图(下图)。

祈年殿与圜丘之间有一条30m宽的甬道相连。甬道自南而北到达祈年门时由于甬道两侧地面下降,使整个祈年殿院落坐落在高台基上,再加上殿宇本身台基3层高(约6m),所以登殿四望,已临空于柏树林之上。这种增高接天的办法,无疑加强了祭天所需的崇高神圣气氛。

清代3层殿檐由三色改为一色青琉璃瓦,消除了色调繁杂的弊病,使祈年殿显得格外安定宁静,蓝色的圆形屋顶,配以白石台基和红色门窗,色调鲜明,对比强烈。

祈年门与祈年殿之间的距离约为殿总高的3倍,由祈年门内望,构图与视角均极得当。这组建筑的环境、空间造型、色彩都很成功,是古代建筑群的杰作之一。祈年门和皇乾殿两座建筑是明代遗物。皇乾殿供存放天帝神主之用。