故宫铜狮

太和门前西侧铜狮

说起故宫的狮子,大家印象最深的应属太和门前的铜狮,其形象威武高大,体量为国内现存铜狮之首。这也是故宫唯一没有鎏金的铜狮。

太和门前东侧铜狮

这对儿狮子体型巨大,身长2.4米,身高2.36米,蹲坐在2.04米的基座上,总高4.4米,人们从下面走过,显得十分渺小,只能仰视其雄姿。

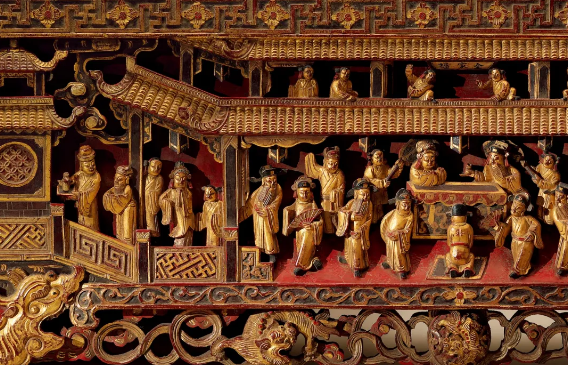

《日下旧闻考》曰:“天和门,九间三门,重檐,崇基,石阑,前后陛各三出。左右陛各出一,门前列铜狮二。”铜狮头顶鬣毛卷排列疏密有致,张嘴露牙,似在咆哮,胸前锦带颈圈上雕花精美,前挂銮铃肩挂缨穗,肢爪强劲有力,前肢后肘有三个鬣毛卷,后背有缎锦盘花结,狮尾向内甩翻卷呈花状。

雄狮挺胸,右前爪下一个绶带缠绕的绣球,象征着统一寰宇;雌狮低视,左前爪下逗弄幼崽,幼狮仰面朝天口含雌狮爪尖,十分有趣,寓意子嗣昌盛。狮子造型优美生动,就连须弥座的铜雕花纹,也细腻得无可复加。

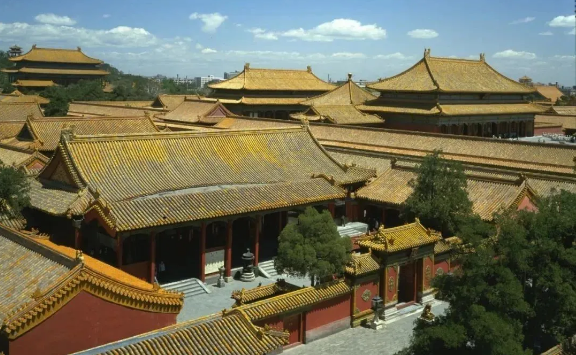

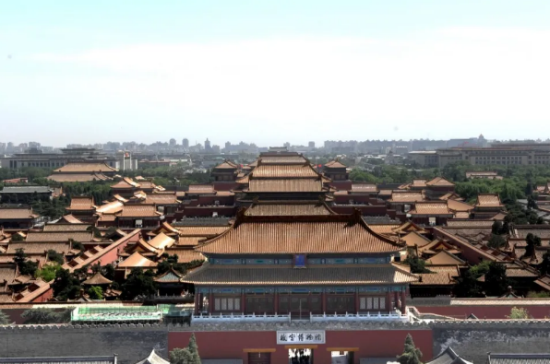

太和门

传说,这对儿铜狮子摆放的位置,很有讲究,可不能轻易挪动。上世纪七十年代,故宫大修太和门,就将这对狮子各向东、向西侧移动了十多米。

太和门前铜狮雕刻局部

但就在铜狮移动后不久,太和门前的金水河水位,竟然开始上涨,几个小时后,金水河就涨满了水,眼看就要漫出地面。维修工程人员发现之后,大吃一惊,赶紧上报。

太和门前铜狮雕刻局部

文物专家前来调查,得出结论,是因为铜狮所在位置设有机关,是古代为防止外敌入侵而设置,一旦触碰机关,金水河水位就会上涨。于是,故宫方面马上将铜狮移回原位,且不许人们再碰。

长春宫东侧狮子

故宫里面有七处地点摆放有铜狮:太和门前、乾清门前、宁寿门前、养性门前、养心门前、存性门前和长春宫正殿前,共7对铜狮子。

宁寿门前西侧鎏金铜狮

长春宫前的最小,太和门的最大。养心门的和存性门的几乎一模一样,以上四对都是剑眉立耳的。剩下乾清门、宁寿门和养性门前的三对鎏金铜狮,都是低眉顺耳的,在外形上也十分相似。

乾清门前的鎏金铜狮

在看乾清门的这对儿铜狮,眼睛微闭,耳朵下垂,据说因为这里是皇帝生活的地方,耳朵下垂为了警示后宫的嫔妃,防止后宫干政。后宫的狮子与太和门前的狮子风格迥异,且大都是鎏金,体量小巧。而且,不像太和门前的狮子怒目圆睁,看上去温顺的多。

天安雄狮

那除了故宫里的狮子,要属天安门的狮子最为出名了。其与背后的天安门画面构成了一张具有“民族志”特点的画面。

《中国狮子艺术》一书中讲:“这二对石狮雕刻于明代永乐十五年(1417年)。石狮高2.5米,加上底座总高3米多,头顶十三个疙瘩,按当时规制,这是最高等级的石狮。”

另一本《中国石狮造型艺术》曰:“金水桥内外各有石狮一对,是北京最高大的石狮子,高3.4米,它扬颈低头,挺胸收腹,肌肉结实,令人觉得凶猛而不恶,造型优美,它涌动着生命的活力,远看,近看都是栩栩如生。”

狮从何来?

在古代的中国,是没有狮子这种动物的。据《后汉书?西域传》记载,东汉章和元年(公元87年),月氏国献狮;二年,安息国献狮,在两汉时期传入中国。

东汉 雅安高颐墓石狮

狮子是异域鸷兽,以其雄伟俊武的形象、威严刚猛的气势,瞬间征服了中国人的心,被尊为瑞兽,视为吉祥、勇敢的象征。

白石彩绘文殊骑狮像

因其雄伟的形象,很符合当年的“帝王之气”,所以深受历代帝王的喜爱。到了魏晋时期狮子还只是皇家宠物,民间百姓并没有见过活物,但由于佛教盛行,狮子作为佛教瑞兽慢慢为百姓所了解,成为了百姓心中神圣的动物。

狮子的等级划分

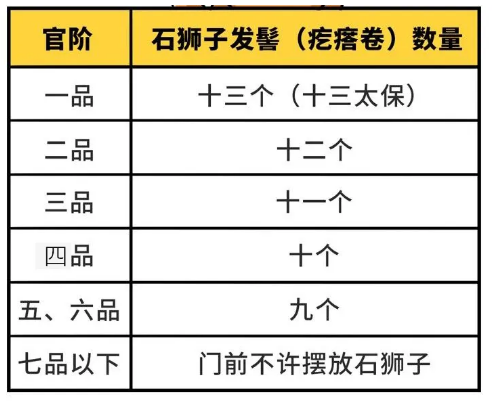

在等级森严的古代,事无巨细,石狮子最开始的使用也是有限制的,等级划分就在“大波浪”上。朝廷对它的发型做了严格规定。卷毛疙瘩的数目,是象征封建官府等级的标志。

一品官或公、侯等府第前的石狮头部有十三个卷毛疙瘩,谓之“十三太保“,一品官以下的石狮卷毛疙瘩,则要逐级递减,每减一品就要减少一个疙瘩,七品官以下人家的府第就不准安放这种石狮。

也就是说地位越高的官员,门前石狮子头上的螺发越多,七品以上的五品和六品是9个,四品是10个,三品11个,二品12个。

太和门前的铜狮

故宫太和门门前这对铜狮子,不仅是我国现存体量最大的铜狮子,还是螺发最多的狮子有45个,5X9=45代表着皇帝“九五之尊”不可动摇的地位。

狮子作为百兽之王,人们向来摆放石狮子来彰显尊贵。比如古代皇宫、王府、衙署、豪宅多用石狮守门。平常百姓家在家门口摆放石狮子可以避凶纳吉,驱走邪气,纳来祥瑞,是幸福吉祥的先兆。

石狮子不仅是建筑物前的一种装饰,更是中国传统文化的象征,具有多重意义,它们不仅在历史上有着重要的地位,在现代社会中也继续发挥着独特的文化价值和艺术魅力。