当人们仰望一座古建筑时,常被飞檐翘角的曲线美所震撼,却鲜少注意到那些藏于屋瓦之下的骨骼——梁架。它们如沉默的匠人,以木为笔,以榫卯为墨,在时光中书写着千年不倒的传奇。梁架不仅是建筑的承重核心,更是一本用木料装订的工程典籍,凝结着古人“天工开物”的智慧。

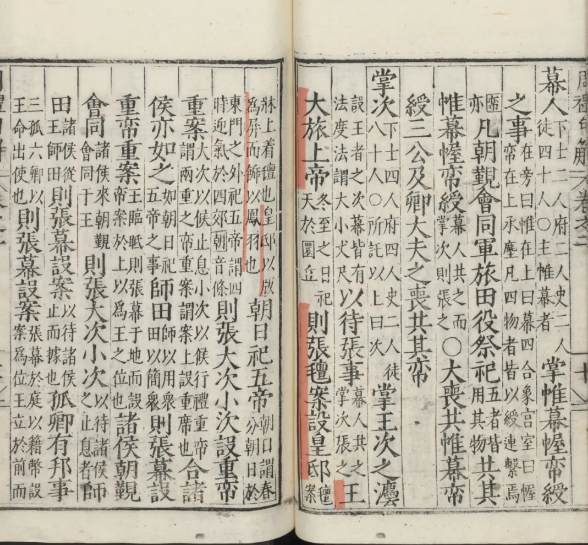

北宋匠人喻皓在《木经》中提出“屋有三分”的概念,将建筑分为“上分”(屋顶)、“中分”(屋身)、“下分”(台基)三部分。其中,屋身作为建筑的“筋骨”,承载着屋顶的重量与功能需求,其核心便是木构梁架体系。这些梁架不仅是建筑的力学支柱,更是古代匠人智慧的结晶。

中国古建筑的梁架体系,堪称世界建筑史上独树一帜的“框架结构教科书”。不同于西方石建筑的刚性堆砌,中国木构通过榫卯节点、梁柱组合与斗栱缓冲,实现了“墙倒屋不倒”的柔性结构。根据地理环境、功能需求与材料特性,梁架逐渐演化为五大类型:抬梁式、穿斗式、干栏式、井干式、混合式。这些体系或雄浑如宫殿,或灵巧如民居,共同编织出中国建筑的多样性图谱。

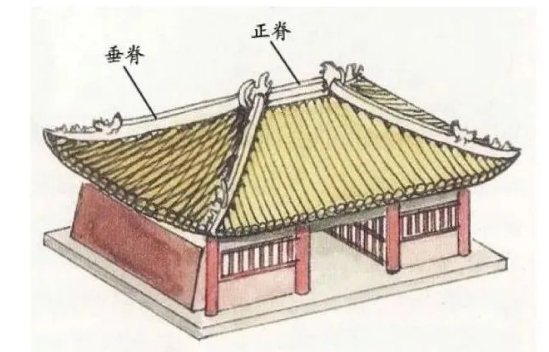

▲屋有三分示意(图源芮城文化旅游,仅用于学习交流)

抬梁式木构架

抬梁式又称叠梁式是在立柱上架梁,梁上又抬梁。使用范围广,在宫殿、庙宇、寺院等大型建筑中普遍采用,更为皇家建筑群所选,是木构架建筑的代表。

历史演变

抬梁式起源于春秋时期,至唐代发展成熟,分化出“殿堂型”与“厅堂型”。宋代以前,殿堂型多用于高等级建筑,以斗栱与柱网结合形成恢弘空间;明清时期,斗栱的结构作用弱化,厅堂型成为主流,内外柱高度差异显著。

结构特征

抬梁式以“柱承梁、梁载檩”为核,柱顶架设大梁,梁上叠短柱支撑上层梁架,形成阶梯式抬升。其特点是跨度大、立柱少,适合营造开阔空间。梁枋常施彩绘或雕刻,彰显等级威仪。

抬梁式木构架的特点是在柱顶或柱网上的水平铺作层上,沿房屋进深方向架数层叠架的梁,梁逐层缩短,层间垫短柱或木块,最上层梁中间立小柱或三角撑,形成三角形屋架。相邻屋架间,在各层梁的两端和最上层梁中间小柱(脊瓜柱)上架檩,檩间架椽,构成双坡顶房屋的空间骨架。房屋的屋面重量通过椽、檩、梁、柱传到基础(有铺作时,通过它传到柱上)。

▲抬梁式结构示意(图源苏州市文物保护管理所,仅用于学习交流)

代表案例

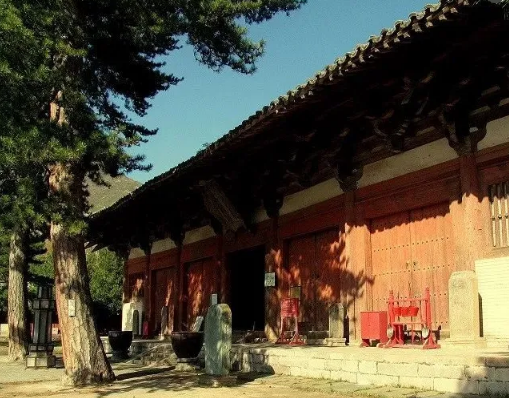

山西佛光寺东大殿(唐代):中国现存最大唐代木构,四椽栿与平梁层叠,草架梁隐藏于平闇之上,月梁造型饱满如弓。

▲佛光寺东大殿(图源五台山服务网,仅用于学习交流)

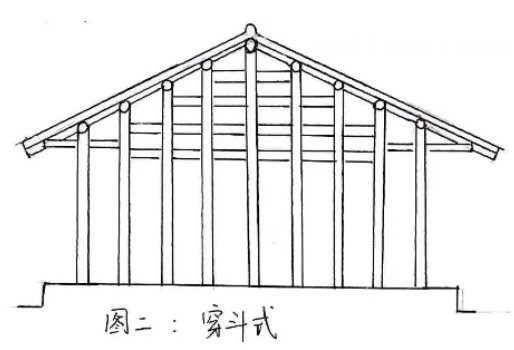

穿斗式木构架

穿斗式是用穿枋把柱子串起来,形成一榀榀房架,檩条直接搁置在柱头,在沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来,由此而形成屋架。

历史演变

穿斗式可追溯至汉代,成熟于宋元时期。其设计适应南方多雨、多地震的环境,明清时期因混合式结构的出现进一步优化,成为江南、西南民居的主流。

结构特征

穿斗式以密集落地柱直接承檩,柱间用穿枋横向串联,形成网格状框架。用料细、抗震性强,但室内空间较小。墙体常以竹编夹泥或木板填充,兼具轻量化与防潮功能。相比之下,穿斗式木构架用料小,整体性强,但柱子排列密,只有当室内空间尺度不大时(如居室、杂屋)才能使用;而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁,以减少柱子的数量,取得室内较大的空间,所以适用于古代宫殿、庙宇等建筑。

由于穿斗式构架用料较少,建造时先在地面上拼装成整榀屋架,然后竖立起来,具有省工、省料,便于施工和比较经济的优点。同时,密列的立柱也便于安装壁板和砌筑夹泥墙。因此,在长江中下游各省,保留了大量明清时代采用穿斗式构架的民居。这些地区有的需要较大空间的建筑,采取将穿斗式构架与抬梁式构架相结合的办法:在山墙部分使用穿斗式构架,当中的几间用抬梁式构架,彼此配合,相得益彰。

▲穿斗式结构示意(图源苏州市文物保护管理所,仅用于学习交流)

混合式木构架

当人们逐渐发现了抬梁式与穿斗式这两种结构各自的优点以后,就出现了将两者相结合使用的房屋,即,两头靠山墙处用穿斗式木构架,而中间使用抬梁式木构架,这样既增加了室内使用空间,又不必全部使用大型木料。

结构特征

抬梁穿斗混合式结构在屋基上立柱,柱上乘梁,梁上搁檩,椽上铺放椽子,形成屋架。这种结构结合了抬梁式的梁柱结构和穿斗式的穿枋连接方式,既保留了抬梁式的大跨度和稳定性,又结合了穿斗式的密集柱网和灵活性,同时山墙处采用穿斗式增强建筑的稳定性,中间部分使用抬梁式扩大空间。通过局部大穿枋减少立柱数量,兼顾功能与经济性。

代表案例

苏州拙政园厅堂:山墙穿斗与中部抬梁结合,园林建筑兼顾结构稳定与空间通透

▲混合式结构示意(图源苏州市文物保护管理所,仅用于学习交流)

干栏式木构架

干栏式建筑,即干栏巢居,即是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋。这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

历史演变

干栏式起源于新石器时代(如河姆渡遗址),由巢居演变而来。汉代以后盛行于西南少数民族地区,后期与穿斗式结合,形成架空防潮的民居形式。

结构特征

以立柱支撑高台,台上架梁铺板建房,底层架空以避湿气。后期演变为穿斗式框架结合架空层,屋顶覆茅草或瓦片,适应湿热气候。“干栏”式建筑主要为防潮湿而建,长脊短檐式的屋顶以及高出地面的底架,都是为适应多雨地区的需要,各地发现的干栏式陶屋、陶囷以及栅居式陶屋,均代表了防潮湿的建筑形制,特别是仓廪建筑采用这种形制的用意更为明显。

代表案例

浙江余姚河姆渡遗址:距今7000年的干栏式遗迹,采用榫卯技术,体现早期木构智慧。

云南傣族竹楼:竹木结构,底层饲养牲畜,上层居住,通风防潮

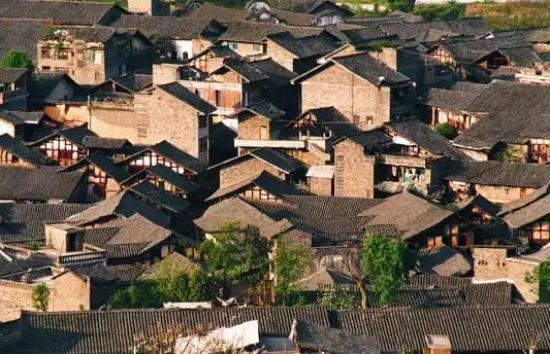

▲云南傣族竹楼(图源西双版纳傣族自治州人民政府,仅用于学习交流)

▲侗寨干栏式吊脚楼(图源中国民族建筑研究会,仅用于学习交流)

井干式木构架

井干式木结构是中国传统民居木结构建筑的主要类型之一。井干式木结构木材消耗量较大,因此,在森林资源覆盖率较高地区或环境寒冷地区(如中国东北地区)有较广的应用。

历史演变

井干式最早见于商代,因形似水井围栏得名。中国商代墓椁中已应用井干式结构,汉墓仍有应用。所见最早的井干式房屋的形象和文献都属汉代。在云南晋宁石寨山出土的铜器中就有双坡顶的井干式房屋。《淮南子》中有“延楼栈道,鸡栖井干”的记载。明清时期因耗材过大逐渐被取代,仅存于东北、西南山区。

结构特征

井干式建筑以圆木或矩形、六角形木料平行向上层层叠置,在转角处通过端部交叉咬合形成房屋四壁,形如古代井栏,无需立柱和大梁支撑。屋顶则通过两侧山墙立矮柱承脊檩构成。其承重主要依赖木材自重和体量,整体性较弱但结构刚度较好。结构简单粗犷,保温性好,但木材消耗巨大,建筑尺度受限。

代表案例

云南丽江井干式民居:纳西族传统住宅,原木堆砌如“木盒”,兼具实用与原始美感。

木构基因库中的文明密码

中国古建筑梁架体系,是地理环境、文化理念与技术实践的完美融合。抬梁式彰显礼制威仪,穿斗式贴近民间生存,干栏式应对自然挑战,井干式留存原始记忆,混合式则展现融合智慧。从北方宫殿的雄浑到南方园林的灵秀,从林区木屋的粗犷到傣家竹楼的轻盈,这些梁架不仅是建筑技术的载体,更是中华文明“因地制宜、道法自然”的哲学体现。

今天,古建修复与仿古设计仍从传统梁架中汲取灵感。当我们用现代技术解析唐代斗栱的抗震原理,或借鉴穿斗式框架建造生态民居时,千年智慧正以新的形式延续。古建梁架,不仅是历史的遗产,更是未来的启示。