人类的食物是多种多样的,史前时代更是这样。不过,即使在史前时代,食物加工也有一个过程。如果说在以狩猎为主要谋生手段的时代,肉类和采集品加工比较简单的话,那么农耕兴起以后农产品加工就比较复杂了。因为农作物果实多有硬壳,这是不能食用的,必须精心去掉外壳,又要保护子粒,有些还要进一步加工为面粉,从而有一系列食物加工工具和技术。从目前的考古发现看出,我国史前时代有三大类食物加工工具:石磨盘与石磨棒、杵臼和研磨器,从民族学资料看,还有一种加工树面的工具。

一、石磨盘

一提起石磨盘,总认为是农业民族的发明,其实,它在旧石器时代晚期就出现了,当时的石磨盘是研磨采集品的工具。如山西下川旧石器时代晚期遗址就出土过石磨盘,距今二万多年,农业发明以后,人类自然会把石磨盘作为粮食加工工具,而且流传甚广。

下川遗址出土的石磨盘

在新石器时代的石制工具中,大而划之,有三大类:翻耕农具、收割农具和加工谷物工具。据统计新郑裴李岗新石器时代遗址共出土216件石器,其中石磨盘、石磨棒88件,占石器总数的40.1%;密县莪沟遗址出土133件石器,其中石磨盘、石磨棒20件,占石器总数的20%;河北武安磁山遗址出土1321件石器,其中石磨盘、石磨棒137件,占石器总数的10.4%。在其他新石器时代遗址中也有不少发现。这些事实说明,石磨盘、石磨棒数量多,体形大,在当时石器中占有突出地位[2]。

从全国范围看,石磨盘有几种类型:

一种是有足石磨盘,盘面较大,多为长方形,或者两头圆,或者一头尖一头圆,下面有四个足,制作精美,为远古石磨盘之姣姣者。主要发现于河北磁山、河南莪沟、山东北辛等文化中。

一种是长三角形,体形也较大,但无足,发现地区同上。

一种是马鞍型石磨盘,体形较大,有些长半米许,呈方形或长方形,平面两头高,中间低,如骑马用的坐鞍,主要发现于东北、内蒙和西北地区(图1)。

(图1)马鞍型石磨盘

一种是不规则形石磨盘,其特点没有一定规范,大小不一,取自然石板为之,加工粗糙,主要流行于黄河流域及其以北地区。

那么石磨盘是怎么使用的呢?过去简单的解释是,把粟、黍放在石磨盘上,然后以石磨棒碾压,即可加工为小米和黄米。事实上并不那么简单。这里不妨看看民族学资料。

云南独龙族、怒族还使用石磨盘加工粮食,但是该族认为粟子皮难脱壳,在研磨前必须有一个烘干阶段,具体有两种方法:一是把粟子放在火塘上方的烘干架上,长期烘烤;另一种是架起石板锅,下边点火,把粟放在石板锅上炒半小时,直到干燥为止,这样再放在石磨盘上研磨两、三遍就能去壳留米。这些都是妇女的工作。这种烘干法,在加工稗子、青稞上也是必不可缺少的。如独龙族认为稗子壳比粟壳还难脱掉,加工前必先用温水浸泡一下,使其软化,接着倒出水份,把烧红的木炭掺入稗子内,上边还盖有红炭,这样稗子壳才裂开,最后放在石磨盘上脱壳。藏族加工青稞的方法也极其复杂:第一步是洗净;第二步晒干;第三步炒青稞。该族有一种双耳夹砂陶罐(图2),专门用来炒青稞。使用时,先把陶罐架在火塘上烧烤,待到炽热时倒进青稞,操作者双手提起陶罐双耳,上下左右摇幌,使青稞在罐内翻动、炒熟;第四步倒在簸箕里,去砂;第五步用杵臼脱皮;第六步研为糌粑。北方加工糜子也要炒干。罗布桑却丹《蒙古风俗鉴》卷二称糜子为蒙古米,“其做法是,把糜子燥炒,把细砂子放在锅里加火烧成高温,然后把糜子放进去炒,炒时发出的声音也很大,拿出来再用臼去皮,则成炒米,做为日常的食品。”由此推之,史前时期加工粟黍过程中,应包括两个过程:一是晒干或炒干,二是研磨,石磨盘仅是进行第二道加工的工具,第一道加工则使用比较坚固的炊具。

(图2)商红陶双耳罐

令人不解的是,裴李岗文化的石磨盘为什么有四个足呢?民族学资料告诉我们,石磨盘并不是放置在地上,而是放置在皮革上或竹编的器皿内,独龙族就是这样。其用意有二;一是防止滑动,放置平稳;二是谷物不会落在地上,便于收拾。有足石磨盘显然是放在皮革上或编织器皿内,有足不易滑动,而且石磨盘与器皿之间有一定空档,可以堆放磨好的小米。

在八千年前的裴李岗文化有相当精制的石磨盘和石磨棒,但是两千年之后的仰韶文化却不见有足石磨盘了,当时出土的石磨盘不仅数量少,而且制作粗糙,形制不一致。这是令人费解的。作者认为有两条原因:

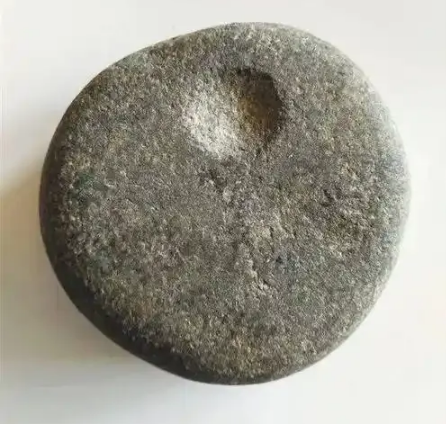

首先,仰韶文化农业比裴李岗文化农业进步,从当时大量使用石刀、陶刀来看,收割量空前增加,粮食加工也繁重多了,这时不仅应用石磨盘、石磨棒,也应用石磨饼,即考古发掘的石盘状器,这种工具数量特别多,如在三门峡朱家沟一次就采集30多件,庙底沟仰韶文化出土2230件盘状器,数目多得惊人。在其他仰韶文化遗址也出土很多盘状器。有人说它是刮削器,但盘状器厚钝,无刃,显然不是刮削器。有人说它是敲砸器,称为“石锤”,但是普遍没有锤击痕迹,所以也不象敲砸器。盘状器多以扁圆砾石制成(图3),一面或两面有磨痕,其他为自然面,当为手握工具,可在石磨盘上、器皿内或皮口袋内研磨粟、黍,可达到石磨盘、石磨棒研磨粟黍的同样效果。据说在河南西部山区,有些农民以鞋底在石板上研磨粟子,也可加工为小米。盘状器显然比鞋底优越得多,说明盘状器是仰韶文化的一种谷物加工工具。

(图3)盘装石器

其次,在中原新石器时代晚期,不仅石磨盘、石磨棒明显减少,在质量上也粗糙异常,说明作为研磨工具的石磨盘和石磨棒有衰落之势,这种情况并不意味着粮食加工减少,恰恰相反,考古发掘记实,当时农业有很大发展,产量有增无减,石磨盘的衰落,只说明它已经不是主要的加工工具,它逐渐被淘汰了,代之而起的是新式的加工工具———杵臼的出现,从而引起了谷物加工技术的重大变化。

二、杵臼

石磨盘、石磨棒虽然历史悠久,应用广泛。但是从文献上看,缺乏记载,仅从民族学资料能看到具体情形。石磨盘的缺点是容纳谷物少,容易外溢,碾磨效果差,随着农业的发展,谷物加工的需要,木作和石器加工技术的改进,又发明了新式谷物加工工具———杵臼。

在文献中,有不少发明杵臼的传说:

《易·系辞》:“断木为杵,掘地为臼。”

《世本》:“雍父作舂杵臼。”

《桓谭新论》:“宓牺制杵臼之利,后世加巧,借身践踏,而利十倍。”

从上述传说看出,杵臼是伏羲发明的,远在渔猎和采集时代就存在了,杵臼为两种工具,杵为一根木棒或石棒,臼是掘地成坑,后来又发明了石臼。就操作方式而言,杵是由一手或双手握着在臼内舂谷物,俗称手碓,如佤族、哈尼族、彝族、黎族还使用这种手碓(图4)。后来将杵安一长柄,以脚踩踏,利用杠杆原理在臼内舂谷物,变成脚碓,《桓谭新论》所说的“借身践踏”,就是指脚碓而言,这已经是比较巧妙的舂米方法,出现是比较晚的。

(图4)杵臼

杵臼是什么时候发明的?这要通过考古资料加以论证。近一、二十年考古学家发掘出不少有关杵臼史料。在南宁豹子头遗址出土一件石杵,桂林甑皮岩也出土过石杵,两个遗址距今在10000至9000年左右,说明杵臼由来已久。到新石器时代时期杵臼相当普及,如河姆渡出土一件木杵,长90.2厘米,杵头8.3厘米,中间柄径5厘米,这是我国目前发现的最早的木杵,其形制与海南黎族的木杵相若。距今七千年之久。臼是什么样的?目前还不够明确。基本有三种质地:一种是木制的,今已无存;一种是“掘地为臼”,在河姆渡遗址T224层发现一个钢盔“柱础”,有的学者认定为“地臼”。类似地臼在其他地方也有发现,如江苏邳县大墩子一处居住面有三个火烧过的土窝,其中有的还放置石杵。河南成皋广武出土一处地臼,直径20厘米,深5厘米,皆经火烧制,周边突出。在湖北宜昌红花套遗址也出土过杵臼,杵已变为灰烬,长1.4米,中宽0.14厘米。地面有两个地臼,呈锅底状,四周坚硬、光滑,具有地臼特征。另一种是陶臼。如河姆渡遗址出土一种陶盆,硕大,厚重,敞口,小底,口径42厘米,高22厘米,有人认为这就是当时的陶臼。类似陶臼在舟山白泉、杭州钱山漾等良渚文化遗址也有出土。在湖北关庙山屈家岭文化也出土一件陶臼(图5),看来陶臼还是存在的。由于陶质较脆,舂击谷物时,陶臼是否能承受得了?在苏南地区民俗文物中,有一种“窖臼”,就是陶制的臼具,可以舂稻米,可证陶臼是可以舂谷物的。

(图5)东汉初陶杵臼

有一种比较流行的观点,认定杵臼为长江流域史前居民的发明,杵臼起源于南方。不过,在黄河流域史前时代也有杵臼出土,其年代也早于河姆渡文化。如山东北辛遗址出土一件石杵,就比河姆渡的木杵为早。在河北磁县下潘汪仰韶文化遗址出土4件石杵。山西西王村仰韶文化遗址也出土一件石杵,在西安半坡、晋南西阴村仰韶文化、辽宁凌源安杖子和内蒙龙山文化遗址出土过石臼。

不难看出,杵臼在我国南北方都有发现,目前还不能确认起源于一个地方,但是起源于农业部落是肯定的。那么是否有一种地臼呢?土坑、甚至烧制的地穴是否能承受住木杵、石杵的舂击?为此引用一些民族学资料,加以说明。

海南黎族从事稻作生产,禾穗割下以后,先挂在禾架上晒干,然后以穗的形式,移入仓房保存。每当食用时,再把禾穗取出来,在场院晒干,然后用脚脱粒,或者用木槌敲击下来。稻谷脱下来后,要用簸箕除去杂质,然后放在木臼内舂成米,方法是把木臼置于院内,装上稻谷,然后妇女站于木臼旁,双手握住木杵,一上一下地舂米。为了加快舂米过程,有时几个人同时舂米。在这里,杵臼是木制的,其中的臼较大,由一段独木挖制的,所用工具是铁斧,刨一点,用炭火烧一层,再刨一层,再烧一层,直到砍成木臼为止。

云南拉祜族、佤族、哈尼族基本应用木杵木臼,其中的苦聪人还在地上挖一个土坑,夯实,内垫一张光板皮革,然后把粮食倒入地臼内,以木杵舂米。这种臼装粮食多,便于提皮子倒粮食。

四川凉山彝族有两种杵臼:一种是小形杵臼,以石挖臼,杵是天然河光石,这是舂面和辣椒的工具,也可舂击盐巴;另一种是木制杵臼,杵以木杆砍制,两头粗中间细,木臼是由一段独木挖制的。

通过以上例证看出,地臼确实存在,但是并不是一般意义的掘地为臼,而是在挖地臼后,要在地臼内垫一张兽皮,这样才使地臼坚固、耐用。不过,从民族学资料看,主要是石制杵臼,或者是木制杵臼。我国史前的杵臼,也应该以木杵臼为主要形式,其次才是石杵臼、地臼,由于木杵臼容易腐烂,没有保存下来,这正是新石器时代时期缺乏谷物加工工具的原因。

杵臼的功能,主要是加工粟、黍和高粱,正如前面所说,粟、黍先要干燥,然后才能脱壳,也可将小米、黄米研磨为面粉。大豆也是史前的食物,其叶可做汤吃,豆粒则要煮吃或煮粥,一般也要经过杵臼加工。

三、研制树粉

在考古发掘中,除了有石磨盘、杵臼、擂钵等食物加工工具外,还有形形色色的敲砸器、砍砸器、盘状器,过去通常把它们列为生产工具,其实它们也是与饮食文化分不开的。如贵州苗族采集许多植物,这些植物有些可直接食用,有些有毒,或者有苦涩味,必经过敲击、泡洗、过滤才能食用。云南独龙族、西藏珞巴族食用的树粉更要经过精细的加工。

过去独龙族以“阿雷”为主食,“阿雷”汉意为董棕树粉。董棕树是一种高大的树木,属于热带或亚热带植物,生长周期较慢,一般要长十年才能使用。其加工过程有四个步骤:

第一步是砍伐树木

砍伐者手提砍刀,到森林中选择较粗壮的董棕粉,先在树根处砍一刀,如果在刀刃上出现白色树浆,就认为应该有董棕树粉,具有砍伐价值,从而将根部砍断,把树放倒,进而又从树梢试刀,在哪里出现树浆,就从哪里砍去树头,留下的树干就是提取董棕树粉的原料。但是要晒干,便于加工。

第二步砍削树蕊

砍倒董棕树后,再截为若干段,每段树干长七、八十里米,然后把每段树干劈为四半。晒干后,男子取一段树段,以两脚踩住两头,然后用“阔”砍下树蕊,如果靠近树皮的地方过硬,则用砍刀砍削,最后把树蕊堆在芭蕉叶上,把树皮丢弃。这里所用的“阔”,是在一个鹤嘴锄式木柄上,横安一块长方形石片,无刃,加工者手握木柄,以其敲击董棕树蕊。这是一种古老的复合工具,相当于敲砸器。

第三步洗出董棕粉

在靠近山泉的下方,搭一个竹木架,如工作台,台面以竹篾编成,四周略高,中央偏低且留一小孔。接着把董棕树蕊放在台面中央,但用芭蕉叶把工作台围起来,又从山泉处引来一竹枧,不断往树蕊上冲水,加工人则用双脚反复踩蹉董棕树蕊,使其中的淀粉沿中央小孔流下来。在工作台下,中央地上垫两块石头,石头上放一个敞口竹筐,筐较密实,底部与沉淀槽相连。该槽以竹或董棕树皮制成,由几段交叉连接,它们正好接住了流下来的淀粉,其中以第一、二木槽积累下来的淀粉最多。

第四步烘干淀粉

当停止踩踏、过滤以后,把木槽内的淀粉放在麻布上,紧紧包住,放在平坦处,再压以重石,把其中的水份挤净,淀粉呈块状,以刀切成两半,放在火塘旁边烘干,这样方便于贮藏、食用。

董棕树粉,可以做饼烤吃,也可以与其他粮食混着煮吃。张家宾《滇南北段未定界境内之现状》中称董棕树为“阿秀”:“阿秀,树名,高丈余,大如小柱,直径约五、六寸。吃法将树砍倒,去其皮,舂如粉,和以水,俟十日糟滥后,以之为粥,或为饵而食之,滋养料也富。”

类似董棕粉式的食物加工,在远古时期也会存在过,其加工工具主要是敲砸器,在浙江河姆渡文化中出土不少鹿角鹤嘴锄柄,其上应该安装石质器头,它很可能是敲击工具。另外在仰韶文化出土很多盘状器、圆形敲砸器、石棒,有些可能是揉皮工具,有些可能是采集品的加工工具。

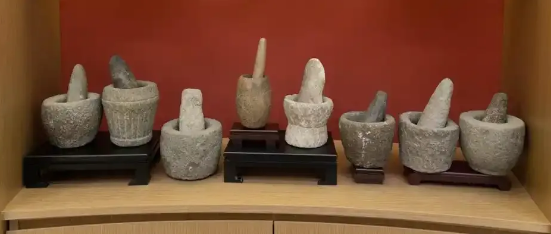

四、研磨器

在我国史前考古中,还常见一种研磨器,过去多定名为擂钵,也有称为过滤器、刻槽器、刻槽盆、沉滤器者,其实它是一种食物研磨工具。《玉篇》卷六:“擂,研物也。”《辞海》:“擂,研碎,如擂钵。擂钵,擂成细末。”擂钵在食物加工中占有重要地位。

考古发现的研磨器,其共同点都是以灰色泥质陶制成的,内壁有刻槽,口部有流,但是形状、大小不一,主要有三种形式

一种是敞口直筒型,如在河南淮阳平粮台、临汝煤山、淅川下王岗、湖北京山屈家岭文化都有出土,该类器物较小,容量不大。

一种是盆状型,简称盆状研磨器,如郑州大河村、洛阳王湾、矬李、杞县鹿台岗等遗址均有出土,器形较大,容量多,是较大的研磨工具。

一种钵状型,在临汝煤山、郧县青龙泉文化遗址均有出土。此器较小,容量有限,但出土数量不少。

这些器物是做什么的呢?目前有两种说法:一种认为是澄滤器,先在其内酿酒,待发酵后,再把酒过滤出来;另一种认为是研磨器,是捣碎矿物或食物的器皿。上述看法是值得研究的。

首先,远古时期虽然已发明了酒,出现了酒器,但是当时的酒属于甜酒或水酒性质,这两种酒都不必复杂的过滤。甜酒是把粮食酿成酒后,把酒糟与酒水和起来一起吃用,是不过滤的;水酒则是在酿好酒后,往其内加水,使酒与水掺和起来,一般是倒出酒水,或者往其中插一竹竿而饮服,也是不过滤的,所以上述研磨器不是酿酒器具。是否是研磨器呢?这也要具体分析。因研磨用途很广泛,研磨矿石?还是研磨食物?两者分别很大。陶器较脆弱,耐磨性差,用它捣碎或研磨矿石是不可能的,那么,是否是研磨粮食的工具呢?由于有石磨盘、杵臼流行,看来这些器皿也不是研磨粮食的工具,而有其他用途,这一点可从民族学资料上加以说明。

在我国南方、西南民族地区,广泛流行一种研磨食物的工具,因其大小不同,也有不同的名称。大而分之,有三种形式:

一种是陶擂钵,以陶制成,器形较小,与一般饭碗一样大,其内有刻槽,是研磨辣椒、姜、蒜、干鱼的工具。在广东瑶族,海南黎族,广西壮族、瑶族,贵州侗族、苗族、布依族和云南傣族、彝族地区广泛使用。它有点类似杵臼,但很小。

一种是研磨盘,也应用于上述民族地区,在湖南某些民族地区也相当流行。其形状如陶盆,内有很密集的阴纹槽,当妇女粉碎南瓜、芋头和薯类食物时,往往手持上述食物,在盆内研磨,还使淀粉类食物从流口处倒出来。

另一种是研磨缸,这种缸较大,以陶瓷烧制,内也有沟槽,壮族、布依族、苗族、瑶族、侗族在秋收后,把新鲜的芋头、白薯洗干净,在缸内研成芋浆、薯浆,澄清后,把浮水倒掉再以细布过滤,下沉的淀粉可蒸成粉皮,或者以漏孔制成粉条。

在福建、广东还有一种擂茶,所用的工具是茶钵,由擂钵和擂棒组成,均以陶制成,擂钵如盆状,厚重,内壁有沟槽。饮茶时,将茶叶、生米、姜、盐、芝麻放在擂钵内,以擂棒舂碎,煮沸,过滤后即可饮用。在这里加工方法不是磨而是舂。”。

上述擂钵、研磨盆和研磨缸说明,这些工具首先是研磨食物的工具,其次又有沉淀作用,说明是一器两用,具有多种功能。其内的沟槽,既有耐磨作用,又可充当锉菜板。可是,其中有两种方法:一是研磨法,手握食物在沟槽上反复搓擦,另一是以擂棒在擂钵内舂击。

这些资料对印证考古发现的擂钵有重要借鉴。

那么,远古时期用研磨器加工什么食物呢?主要是芋薯类。我国广大地区都生长芋薯植物,它们是远古人类最重要的食物之一。起初是采集野生芋薯,如云南拉祜族采集的野薯重达几十公斤。《诸罗县志·民俗》台湾高山族以芋薯为口粮,“饿则生姜嚼水,佐以草木之食,云可支一月,或以煨芋为粮。”后来开始人工种植。不难看出,芋薯是远古和古代的重要食物,除“煨芋为粮”外,也经过研磨、沉淀、过滤而加工为粉状食物,这样会更适合食用,有助于消化。所以,考古所发现的钵状研磨器、盆状研磨器,应称为研磨缸、研磨盆,是一种加工芋薯类食物的加工工具,至于小巧的擂钵,可能是研磨盐巴、辣椒等调料的工具,因为太小,不会是粮食加工工具。