中国香文化,如一条蜿蜒千年的丝带,将天地灵气、人文哲思与生命美学编织成璀璨的文明图谱。它不仅是嗅觉的艺术,更是精神的图腾,在袅袅烟影中承载着华夏民族对自然的敬畏、对生命的探索、对美的极致追求。以下以更丰盈的笔触,勾勒其历史脉络与文化肌理:

一、发展简史:从神坛烟火到人间清欢

1.远古至先秦:巫觋之舞与草木灵性

燎祭:人与天地的初语

新石器时代的先民,在苍茫大地上点燃艾蒿与松柏,青烟扶摇直上,化作与神灵对话的密码。河南贾湖遗址出土的陶器残片上,残留着八千年前的燃烧痕迹,印证了“燔柴祭天”的原始信仰。《诗经·大雅》中“其香始升,上帝居歆”的吟唱,正是这场烟霞交响的古老回声。

香草:祛秽与诗意的萌芽

楚地巫风炽烈,屈原以“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”寄寓高洁之志;《周礼》记载“剪氏掌除蠹物,以莽草熏之”,香草从祛疫之实用,升华为道德与诗意的象征,为后世“香草美人”传统埋下伏笔。

2.汉晋时期:丝路驼铃与金猊吐雾

异域奇香:西域风物的美学启蒙

张骞凿空西域,驼队穿越黄沙,苏合香、安息香、乳香如繁星洒落中原。汉武帝宫中“博山炉中沉香火,双烟一气凌紫霞”(李白诗句),青铜炉身雕蓬莱仙山,香烟缭绕如云海翻腾,帝王对长生的渴慕与对异域文明的惊叹,皆凝于这一缕氤氲。

香药同源:医学与玄学的交融

马王堆汉墓的绮罗香囊中,辛夷、佩兰、茅香沉睡千年;《神农本草经》将“香”列为上药,“通神明,辟不祥”的记载,让香气成为连接肉身与宇宙的媒介。魏晋名士嵇康抚琴焚香,以“目送归鸿,手挥五弦”之姿,演绎“香中见道”的玄学意境。

3.隋唐两宋:禅房深雪与文人案头

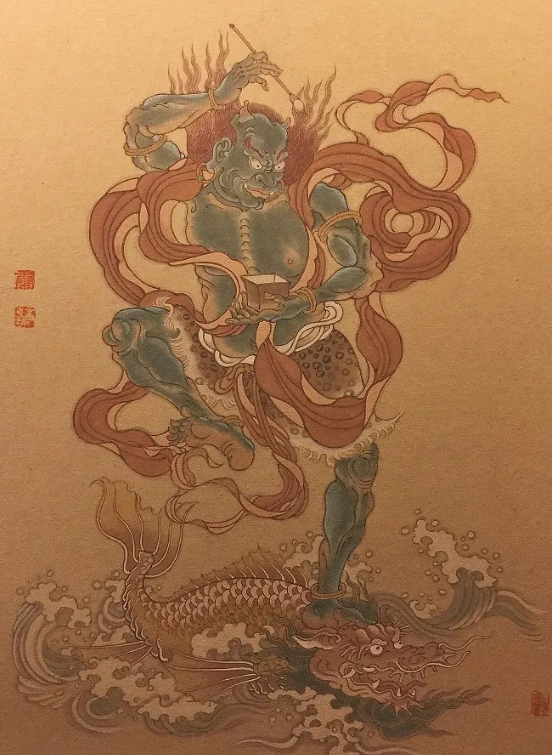

佛香东渡:梵音中的觉悟之路

长安西市胡商云集,沉香、檀香堆叠如山,法门寺地宫出土的鎏金银香囊,球体镂空旋转不息,暗合“诸行无常”的佛理。鉴真六次东渡,携龙脑、麝香远赴扶桑,日本正仓院至今珍藏唐代“兰奢待”香木,其上留有足利义政、织田信长等枭雄的截取刻痕,成为东亚香道同源的铁证。

宋人风雅:鼻观中的乾坤宇宙

北宋汴京“香铺连绵,席地堆香”,《清明上河图》中“刘家上色沉檀拣香铺”招牌依稀可辨。黄庭坚以“隐几香一炷,灵台湛空明”参禅,李清照“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”写尽闺怨,苏轼更以“雪中春信”香方,将梅花初绽时的冷冽清芬封存于瓷坛,让刹那成为永恒。

4.元明清:市井烟火与宫廷秘制

海上香路:巨舶载来的芬芳帝国

郑和宝船穿越印度洋,龙涎香“其白若雪,其润若脂”令永乐帝倾心;《瀛涯胜览》记载满剌加“沉香山积,香飘十里”,泉州后渚港出土的宋代沉船中,降真香、乳香与胡椒混装,诉说着“香料改变世界”的壮阔史诗。

香事极境:从宣炉金辉到红楼遗梦

明宣宗以暹罗风磨铜铸宣德炉三万座,器底“大明宣德年制”篆书如刀刻入骨,抚之若婴儿肌肤;曹雪芹笔下,黛玉宝鼎煎香“幽香袭人”,妙玉栊翠庵“梅花雪水烹茶”,大观园的每一缕香痕,皆是末世繁华的隐喻。

5.近现代至当代:灰烬重生与古韵新声

裂变与坚守:香火不绝的文明基因

清末鸦片战争的硝烟中,传统香文化渐成余烬,唯福建永春蒲氏族人守护着“水沉”“笺香”古法;敦煌藏经洞《熏香仪轨》写本重现天日,让唐密香供养仪轨再续前缘。

新香道运动:传统美学的当代转译

故宫博物院复原“乾隆香方”,以古法蒸制“鹅梨帐中香”;苏州90后匠人用3D打印复刻博山炉,内嵌智能芯片调控香氛浓度——古老香文化在科技与艺术的共振中,焕发新生。

二、文化肌理:五感通灵的东方哲学

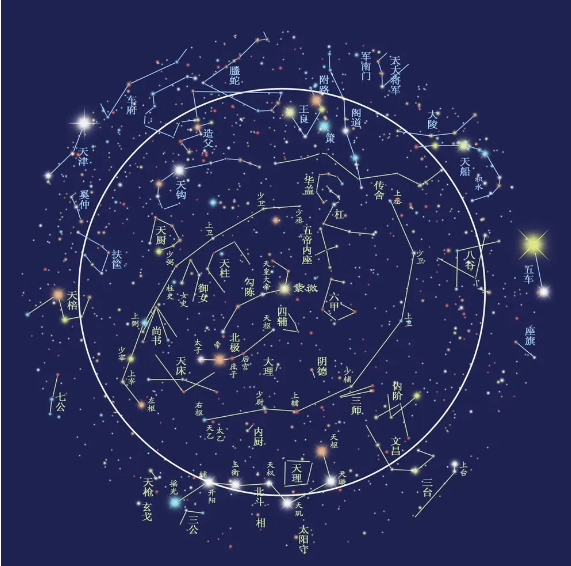

1.通天达地:香与信仰的三重奏

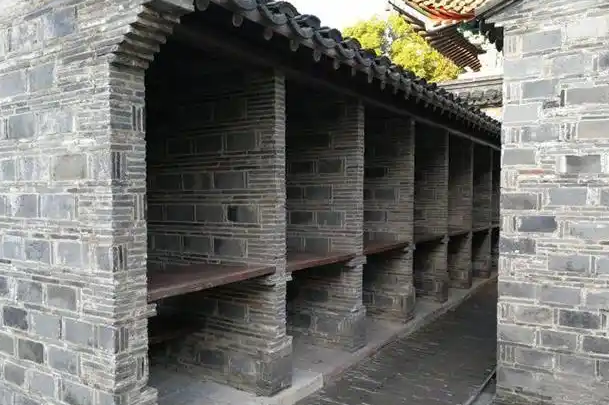

祭天玉帛,青烟为信:北京天坛圜丘坛上,松柏枝与萧艾焚烧的“燔柴炉”,依然延续着《周礼》的古老仪式。

一炷心香,直抵菩提:少林寺晨钟暮鼓间,僧侣以“篆香”计时,香灰落尽恰是禅坐一柱;青城山道观中,“三清神香”的烟气盘旋如太极,暗合“道法自然”之旨。

2.香疗智慧:草木精魂的疗愈之力

避疫驱邪:香药中的华夏防疫史

长沙马王堆汉墓《五十二病方》载“取兰、芷、椒、桂合焚,以熏屋舍”;清代御医为慈禧特制“避瘟丹”,以苍术、艾叶、白芷配龙涎香,悬于帘帷以抗时疫。

芳香入络:中医香佩疗法

苏州博物馆藏清代“透雕玉香囊”,内设同心圆转盘,可置丁香、冰片;今日中医儿科仍以“防感香囊”(藿香、薄荷、艾叶)挂于童衣,护佑稚子安康。

3.生活美学:四时流转中的香之道

空间叙事:一炉定乾坤

明代文震亨《长物志》细述书斋焚香要诀:“冬日暖阁宜瑞脑,夏月凉室用沉水”;《红楼梦》蘅芜苑“异香扑鼻,满架藤萝”,暗喻宝钗“冷香丸”的克制之美。

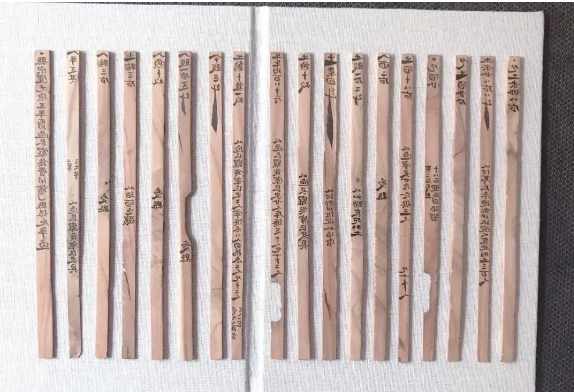

时间韵律:二十四香笺

古人依节气调香:立春“东阁藏春香”取梅花、柏子,清明“杏花天影”配杏仁、丁香,霜降“金粟丹桂”融桂花、龙脑,让岁月在香息中显影。

三、器物与香方:凝固的文明史诗

1.传世香器:方寸间的宇宙观

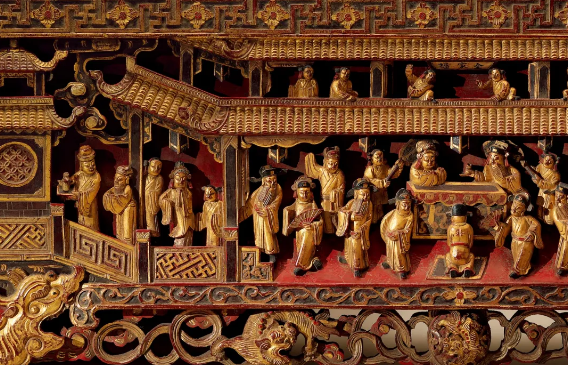

错金博山炉(西汉):河北满城汉墓出土,炉盖层峦叠嶂间虎豹出没,仙人驭兽遨游云海,诠释汉代“仙山不死”的终极幻想。

宣德青花梵文莲瓣炉(明):外壁书写蓝查体梵文《大悲咒》,内胆盛放密宗“六和敬香”,将藏传佛教与中原香事完美交融。

2.不朽香方:穿越时空的嗅觉诗篇

南唐“李主帐中香”:李煜以鹅梨去核填沉香,蒸制后梨汁浸润香材,甜韵中透清冷,周嘉胄《香乘》赞其“江南李主帐中香,妙绝天下”。

元代“清心降真香”:以降真香为主,辅以玄参、大黄、乳香,文火慢煨,《析津志》载此香“烟直如线,透入九窍”,乃全真道士修真秘药。

四、当代启示:香火永续的文明密码

非遗活化:古技新生

福建永春“蒲庆兰香室”传承古法制香,以楠木粉为骨,蜂蜜为筋,手搓成“龙挂香”,晾晒时如金龙盘柱;广东寮步“女儿香”采自百年莞香树,刀凿斧痕间泌出“琼脂玉膏”,列入国家地理标志保护。

科技赋能:香遇未来

中科院团队解析宋代“婴香方”,发现沉香呋喃具有抗抑郁活性;AI算法模拟千年前温湿度,精准复刻“雪中春信”的梅雪清韵。

结语:一缕未央的文明心香

从红山文化祭坛的星火微茫,到紫禁城角楼的香烟缱绻,中国香文化始终是中华文明的精神镜像。它不仅是“有形的气味”,更是“无形的道统”——在祭祀的庄严、医者的仁心、文人的风骨、匠人的执着中,淬炼出中华民族“敬天爱人”“物我合一”的生命哲学。当现代人在电子香薰机前追寻片刻安宁时,那跨越八千年的香火,依然在无声地讲述:真正的芬芳,不在炉中,而在心间。