傩,这个充满神秘色彩的汉字,承载着华夏先民跨越时空的精神密码。傩文化作为中国民间信仰的重要载体,历经数千年演变,承载着驱邪纳吉、调和阴阳的原始巫觋精神。作为中华文明最古老的活态遗存,其价值早已超越简单的驱邪纳吉仪式,成为解读中国民间信仰体系、审美意识与社会结构的重要文化密钥。这种以面具为媒介、以歌舞为载体、以祭祀为核心的复合型文化形态用原始的生命力贯穿中华文明。接下来,本文从历史渊源、地域差异、文化内涵及现代传承四个维度,梳理傩文化的演变脉络,让大家更好地了解傩文化。

一、傩文化的历史溯源与仪式演变

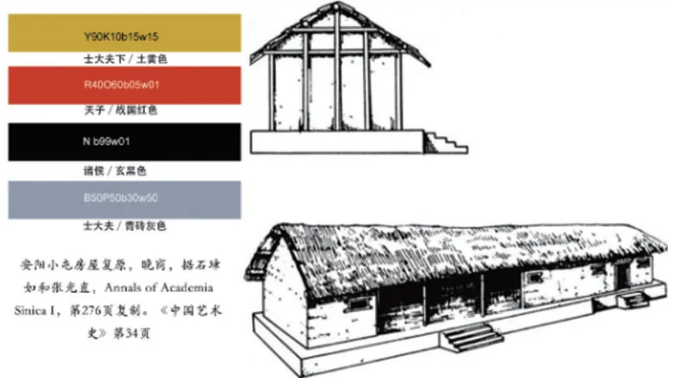

傩文化起源于上古时期的巫觋信仰,其历史脉络与中华文明的精神演化紧密交织。先秦时期,傩以官方祭祀形态存在,成为国家礼制的重要组成部分。《周礼》记载的“大傩”仪式由宫廷巫觋主持,通过逐疫驱鬼维护社群秩序,其仪式结构与《尚书·舜典》所载的“击石拊石,百兽率舞”原始乐舞形成互文,反映了先民对自然力量的敬畏。周代礼制建构中,“方相氏掌蒙熊皮”(《周礼·夏官》)的礼仪式傩被纳入国家祀典,形成岁末“索室驱疫”的固定仪轨。秦汉以来,随着“绝地天通”的宗教改革,礼制性傩仪渐趋式微,而荆楚地区的民间傩俗通过与道教斋醮科仪、佛教水陆法会的互动,催生了兼具宗教性与娱乐性的地方傩俗,发展出“傩愿戏”等新型展演形态。唐宋时期,傩文化完成从祭祀仪式向戏剧艺术的范式转型,地方剧种通过角色扮演与面具象征,将原始巫术转化为具象化的戏剧表演。明清至近代,傩文化在民间社会扎根,明清地方志中频繁出现的“乡人傩”记载,其成为地方社群应对自然灾害、疾病瘟疫的精神工具,折射出傩文化在基层社会治理中的功能拓展,其仪式流程与地方民俗深度融合,其禳灾祈福的核心诉求通过“请神-酬神-送神”的三段式结构得以延续,形成稳定传承体系。

(西北傩戏)

二、地域差异与傩文化的多元形态

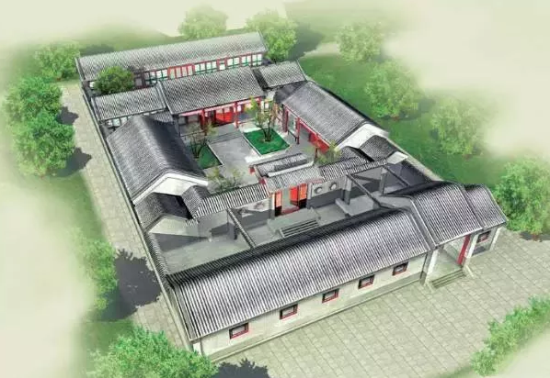

中国傩文化呈现显著的地域分异特征,这种差异深深植根于各地历史地理与文化交融的土壤,在历史层累与族群互动逐渐形成,因而空间分布呈现“北傩南戏”。北方傩戏以陕西、山西的“社火傩”为主,黄土高原的社火傩保留着“燎疳”等上古雩祭遗风,其集体狂欢特质与旱作农业的协作需求深度契合,折射出黄土高原农耕社会的协作传统;南方傩戏则分化出多元亚型:长江流域的傩戏带则沿“武陵走廊”呈带状分布,在土家、苗、侗等多民族文化碰撞中形成“傩堂戏-阳戏-土地戏”的谱系网络,安徽傩戏的程式化表演与徽商文化注重仪式规范相关,贵州地戏结合军事题材与巫术元素,源于明代屯军戍边的历史记忆;湘西傩堂戏强调家族传承,与土司制度下宗族自治的社会结构相呼应。此外,岭南地区的“师公戏”吸收壮族麽教元素,发展出“七十二相”面具体系;闽台地区的“跳僮”傩俗受道教南传影响,融入符咒与科仪;藏彝走廊的“羌姆”傩舞则与古代羌人迁徙及原始图腾崇拜交织,这些实例彰显出民族文化交融和边疆族群的文明互鉴智慧。地域差异不仅反映生态与生存模式差异,更折射出不同社群在历史进程中,对巫觋精神的创造性转化。

(南方傩戏)

三、傩文化的巫觋内核与社会功能

傩仪式本质为“人神中介”的巫觋实践,其核心在于通过面具、咒语、舞蹈构建超自然沟通渠道。傩文化的深层结构体现为三重象征系统的结合:面具作为“神灵假面”,通过材质(柳木通灵)、色彩(五色对应五行)与造型(角状凸起象征神力)构建超自然权威,通过佩戴与卸除实现身份转换;咒语体系融合方言、古韵,形成音律与语义的双重符咒效应,如科仪文本《傩坛启圣科》运用“水引”(仪式路线)与“花引”(唱词套路)的程式化叙事,维系着口头传统与书写文化的动态平衡。身体舞蹈方面,“禹步”的八卦方位转换与“手诀”的108式指法,构成具身化的仪式语法。这种“物-文-身”三位一体的符号系统,使得傩文化在乡土社会中持续发挥多种功能,首先它可以通过集体仪式缓解生存焦虑发挥危机调适作用,接着通过善恶二元叙事传递伦理规范发挥伦理教化作用,最具现化的是以家族或村落为单位传承,强化群体凝聚力文化认同的功能,这些功能让傩成为维系乡土社会的精神基础设施。

四、当代转型中的傩文化

新时代以来,傩文化正面临本体性危机与创新性转化的机遇与挑战。非遗保护运动推动其纳入国家文化战略,如池州傩戏列入国家级名录,催生学术研究与文旅开发热潮。学者提出“活态传承”理念,强调在保持仪式本真性的前提下,引入现代媒介(如VR傩面具展览)拓展传播渠道。例如:湘黔交界地区出现的“数字化傩坛”,通过5G技术实现跨村寨的虚拟共祭,这种“技术赋能”模式为仪式本真性存续提供新可能。贵州某些村落探索“仪式+生态旅游”模式,将傩舞与茶园经济结合,实现文化资本转化。然而,商业化开发导致仪式简化、面具符号泛化,部分傩戏沦为“民俗表演”,剥离了原有的信仰内核。

(傩戏表演)

五、傩文化的当代价值重构

傩文化并非静止的“遗产”,而是动态适应的民间智慧体系。作为活态的文化基因库,傩文化蕴涵着中华文明“执中致和”的生态智慧与“敬天法祖”的伦理精神。其巫觋精神在当代社会仍有心理慰藉功能,面具艺术为现代美学提供灵感,社区组织模式可为乡村振兴提供参考。未来的中国傩文化传承路径需兼顾保护与活化:以学术研究还原文化基因,以社区参与维系仪式生命力,以创新表达对接时代需求。唯有在敬畏传统与开放创新的张力中,傩文化方能跨越千年,继续在当代文明中焕发独特价值,使这古老文明因素持续参与中华民族现代文明建构。