在中国古代文化中,花卉不仅是自然美的象征,更承载着丰富的情感和道德寓意。花的柔美特质与女性气质绑定,形成“花-美人”互喻传统,如《花间集》以花代指女性。

花卉被赋予“拟人化”品德(如兰之贞、梅之坚),反映儒家对女性“德重于容”的伦理要求。但牡丹等名花的使用,则受阶级限制,赠花行为本身成为身份认同的符号。

古人赠予女性的花卉选择,往往与其文化内涵、社会礼仪及女性角色紧密相关。

三八节将至,又到“疯狂”送花时。

列出六种花卉的内寓,或许更能体会赠花人的深情厚意。

芍药

它是先秦至汉时期的首选。

先秦时称芍药“将离草”,用于离别赠花;汉代后与牡丹并称“花中二绝”,寓意情意缠绵。

《诗经·郑风》有“赠之以芍药”的记载,是早期男女定情的信物,体现含蓄的浪漫。

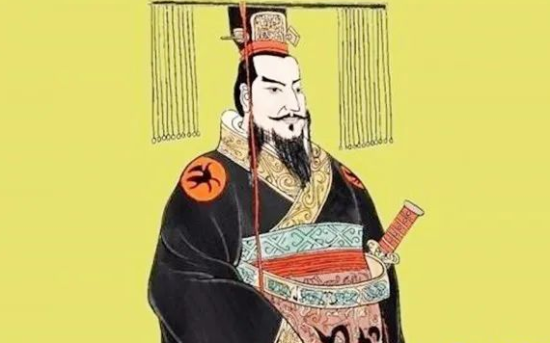

牡丹

唐以后盛行牡丹。

牡丹象征着“富贵圆满”“国色天香”,唐代起成为宫廷贵妇的象征,寓意女性雍容华贵。常用于赞美女性身份地位或容貌出众,如白居易《牡丹芳》中“花中此物似西施”;亦用于婚庆,祝愿婚姻美满。

但在当时,宫廷贵族多用牡丹,民间受限制。

兰花

兰花被文人阶层推崇,其象征“君子之德”,但赠予女性时多赞其“幽贞高洁”,如才女或贤妻。

文人雅士以兰喻志,赠予女性则暗含对其品格的敬重,如屈原以兰自喻,后世引申为对女性内秀的欣赏。

梅花

宋元以后更重梅花。

梅花凌寒独放,喻“坚韧清高”;宋代后亦赋予女性“傲骨贞洁”之意,多赠才女或守节女性,如李清照词中常以梅自况,梅花成为女性文人精神符号。

荷花

受佛道文化影响,荷花又获“独爱”。

佛教视其为纯净,道教喻“阴阳和谐”;赠女性多取其“出淤泥不染”的贞洁寓意。常见于表达对女性操守的赞美,如《洛神赋》以“灼若芙蕖”形容神女之洁。

桃花

桃花,则是世俗文化的呈现,有双层意。

如《诗经》“桃之夭夭”句,既象征春日爱情,又如“桃花劫”,隐含“轻薄”之讽。

民间男女传情常用,但需结合语境,如崔护“人面桃花相映红”的故事,则展现其双面性。

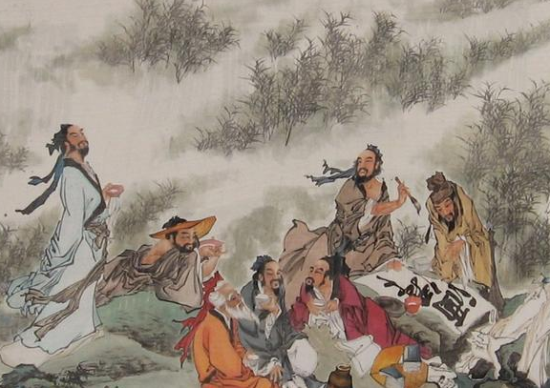

古人赠花更重象征而非形式,少见现代花束,多以盆栽、折枝或纹饰(如簪花)呈现。且受“男女授受不亲”限制,赠花常需通过媒介(如侍女传递),或借诗画婉转表达。

花卉文化不仅展现古代审美,更是解码传统社会性别观念、伦理秩序的钥匙。