大家在看历史书或者视频的时候可能会发现,对于不同年代的皇帝,大家会采取不同的叫法。

汉朝的皇帝——汉文帝、汉武帝、汉宣帝、汉光武帝

唐宋的皇帝——唐太宗、唐玄宗、宋太祖、宋高宗

明清的皇帝——嘉靖、万历、康熙、乾隆

很明显对于他们的称呼,大家采用了不同的叫法。“汉文帝”是谥号、“唐太宗”是庙号、“嘉靖”则是年号。其中庙号、年号是皇帝独有的,谥号的话一些对国家影响很大的人物也有。

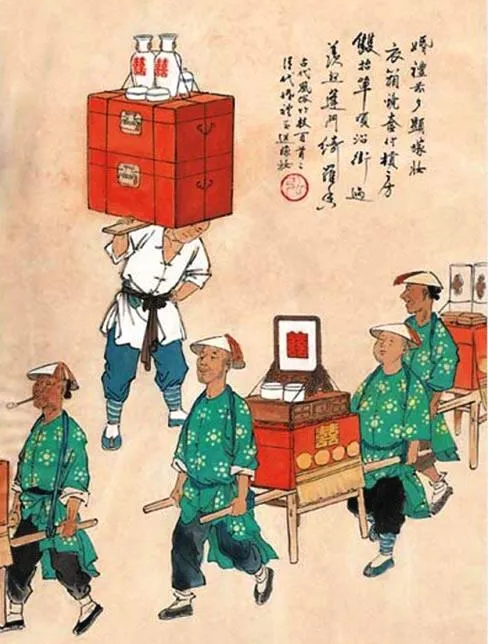

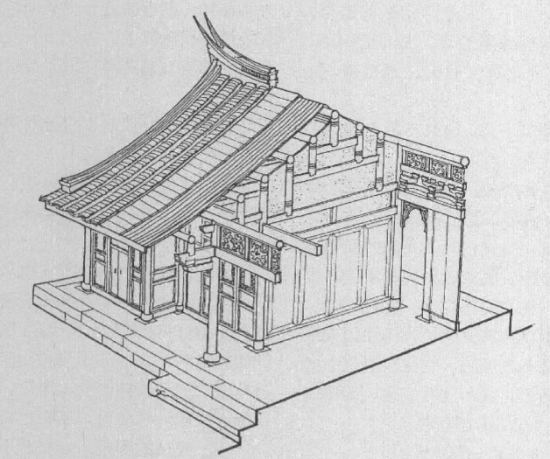

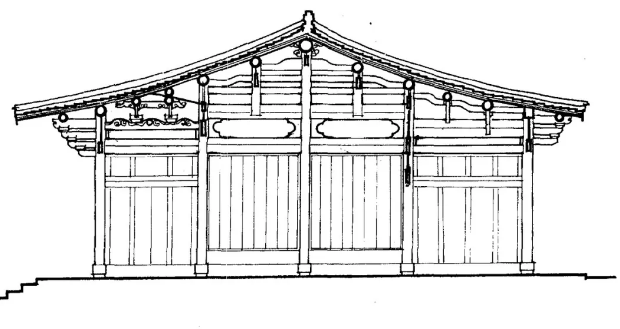

庙号是三“号”中最为古老的,起源是商朝,天子去世后,如果他一生的功绩得到了大家的认可,觉得值得子孙后代永久祭祀,那么接任的新天子就会给他单独立一个庙。汤,商朝的建立者,带领大家推翻了残暴的夏桀,是商王朝的开国之主,作为王朝的奠基人,汤的功绩是有目共睹的。汤死后,大家就商量,先王这样的不世出的英杰千百年才出一个,必须要给他单独建一个庙,让他永远吃到冷饭。这个时候的商王是外丙,大家称呼汤为了表示尊敬当然不能直呼其名,好在这时候可以叫先王,假如外丙去世后,称呼汤就得是先先王了。这样好几代以后汤的称呼就变成“先先先先先......王”了,不仅不好听,而且祭祀场合这样说出来也不严肃。

于是大家就决定创造一个称呼来纪念他们的贤王,大伙不是给汤单独建立了庙嘛,这个称呼就叫作庙号,汤就庙号就是“太祖”,所以汤就是商太祖。这个时候大家又考虑到庙号这个东西必须有严格的标准,否则就会出现什么阿猫阿狗都能享受和汤一样的待遇了,这个标准就是“祖有功而宗有德”。有功的定义很简单,就是开创了基业,所以整个商朝也只有一个祖就是汤;有德的定义就复杂了,首先就是要保住基业,不然没有后代给你建庙,然后就是什么开疆拓土、国泰民安类似的。这也是祖宗的由来。

祖和宗定好了之后就是前面那个字了,商朝时期庙号就只有四种“太高中世”,创基立业曰“太”、功高者曰“高”、中兴者曰“中”、世代祭祀曰“世”。在商朝,有庙号的君主包括成汤(商太祖)、太甲(商太宗)、太戊(商中宗)、武丁(商高宗)。就连重新让商朝复兴,把商朝变成殷商的的盘庚都没有获得庙号,只能被称呼作“商王盘庚”。可见当时获得庙号有多难了。

周朝建立之后,时代的发展,科技的进步让周人没有商人那么的迷信,祖先是要祭祀的,不过没有必要弄庙号这种乱七八糟的东西,所以周朝时候庙号被废除了。庙号被废除了,先王要怎么称呼呢,这个时候谥号就出现了,谥号充分体现出汉字简洁的特点,用一个字就可以概括一个人一生的是非功过,为此还出现了《谥法》,天子及诸侯死后,由卿大夫议定谥号。

一开始谥号都是美谥,差一点的也是平谥,结果西周末期出了一个奇葩天子,他贪财好利,疯狂敛财,百姓砍树、捕猎、打渔甚至走路都要收钱,还不准大家说话,说什么“防民之口,甚于防川”,结果引发了百姓不满发生暴动,把他从镐京赶了出去。他死后,大家觉得这个人实在离谱,如果再给平谥(已经不考虑美谥了)就是不尊重《谥法》了,所以上了一个“厉”作为他的谥号。杀戮无辜曰厉,暴虐无亲曰厉,扶邪违正曰厉,可以说总结了他的一生。

诸侯也是有谥号的,比如齐桓公、楚庄王,桓、庄就是他们的谥号。辟土服远曰桓,对应齐桓公九合诸侯,让大家都尊他为天下霸主;胜敌志强曰庄,在位期间灭了三十多个诸侯国,打败强大晋国的熊旅自然应该用“庄”表示他的勇猛。

谥号中最顶级的谥号是“文”和“武”,经天纬地曰文,克定祸乱曰武(当然“文”、“武”也不局限于此)。谥号还有一个好处,就是天子诸侯为了获得一个好的谥号,就会克制自己不要乱来,在他们想任性的时候稍微有一些限制。

也有双字的谥号,比如赵武灵王赵雍,“武”为上谥,表达克定祸乱,胡服骑射后扬威天下之武功,“灵”为下谥,表达在继承人问题上摇摆不定,昏庸祸国的结局。“武灵”总结赵雍一生功过。

嬴政建立秦朝后,认为谥号这种东西的出现就是不应该的,谥号造成了“子议父、臣议君”的坏风气,至高无上的皇帝你们也配评价!嬴政于是废除谥号,所以现在秦朝的皇帝我们就称呼为秦始皇、秦二世。

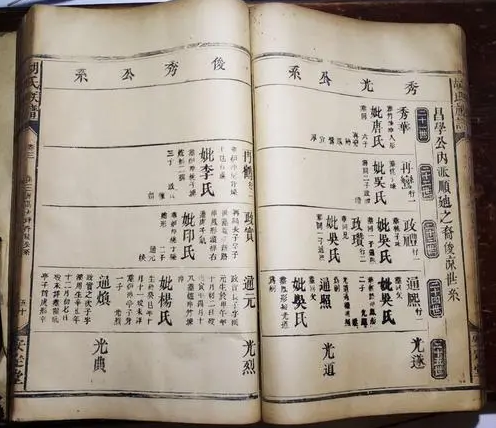

秦朝存在的时间毕竟太短,加上刘邦本就是战国出生的人,他建立汉朝后,不仅重新使用谥号,还把周朝不用的谥号捡了回来。也是在汉朝,天子的宗庙制度得到完善,“天子七庙”就是指皇帝的七名先祖可以在太庙享受祭祀,而其他的祖先的宗庙就要毁掉放入祧庙中,这也是为了防止皇家的坟地越来越大,增加国家财政压力。“七庙”指“一祖二宗四亲庙”,“一祖二宗”是不能被祧出去的,只要这个朝代还在,他们就可以永久享受祭祀。“四亲庙”是指和当代天子血缘最亲的四位,比如甲乙丙丁戊是代代相传的关系,戊在位的时候甲乙丙丁都在太庙里,等到戊的儿子已继承皇位了,甲就要被祧出太庙进入祧庙。太庙里面始祖的排位在中间,然后其余按照“左昭右穆”的顺序分列两侧。

“一祖二宗”里“一祖”是始祖(太),“二宗”是高祖、太宗,始祖和太祖在汉朝是一个人,就是刘邦,因为刘邦既受封“汉王”(获得基本盘)又建立汉朝(创立基业)。但是其他朝代就不一定了,比如魏的太祖是曹操,高祖是曹丕,唐的太祖是李虎,高祖是李渊。太宗则是“有德”的里面最有德的,所以太宗也不会被祧出去。刘邦的庙号就是汉太祖,谥号是高皇帝,所以他是汉太祖高皇帝,我们如今称呼他叫“汉高祖”主要是司马迁的《史记》这么称呼他,来源于司马迁对他的尊称。

西汉时期对于庙号的标准也比较严格,整个西汉只有四位皇帝获得庙号,汉高帝刘邦太祖、汉文帝刘恒庙号太宗、汉武帝刘彻庙号世宗、汉宣帝刘询庙号中宗。另外汉元帝刘奭庙号高宗、汉成帝刘骜庙号统宗、汉平帝刘衎庙号元宗是王莽给他们上的庙号,主要是王莽为了凑够七庙,东汉建立后,刘秀觉得这三个皇帝实在没有含金量,就把庙号取消了。

西汉的皇帝不是所有的都有庙号,这也是现在我们一般用大家都有的谥号称呼他们的原因。

来到东汉,先说说刘秀,“光武帝”又是一个双字谥号,和赵雍的“武灵”不同,“光”和“武”都是顶级谥号,能绍前业曰光,克定祸乱曰武,说的就是刘秀再造大汉的伟业。汉光武帝的庙号是世祖,祖代表他开创基业,代表世代祭祀曰,由于刘秀是从皇家旁系登上皇位,所以“世”又有了世系转移的意思,后来的明世宗就是这个道理。所以说人只要足够厉害,庙号的意思都可以为你改变。“太高中世”在历史上“太高世”都有祖,唯独没有中祖是因为中是中兴,祖是开创,既要再造王朝,又要开创盛世,满足这个条件的就只有刘秀,但是他已经是世祖了。我想如果刘备能够三造大汉的话,可能就可以补上中祖的空缺了吧。

另外汉朝讲究以孝治国,所以他们的谥号其实还要加一个“孝”,汉孝武帝刘彻、汉孝明帝刘庄才是全称。

三国时期,庙号开始泛滥,更有魏明帝曹叡为了自己可以一直享受祭祀,在生前就把自己庙号定为“烈祖”的事情。

西晋以后庙号开始泛滥,只要是个皇帝,不是亡国之君,没有被推翻都能混到一个庙号,“太高中世”早就不够用了,所以大家就开始发明,庙号也开始参照谥号来定,开始有了评价皇帝的含义。

唐朝之后的皇帝开始使用庙号来称呼主要是因为唐朝以后谥号开始放飞了,李渊“大武皇帝”,李世民“文皇帝”,这两个还行,还在谥法范围内。接着看李治谥号“天皇大帝”,有点放飞,也还不算离谱。但是李治觉得父亲李世民太厉害了(虽然确实很厉害),一个文不够,得加成“文武圣皇帝”,坏了,这就开坏头了。李隆基即位,李世民又成了“文武大圣大广孝皇帝”,不仅李世民的谥号要加,其他人也要加,谥号就变得越来越长,再用谥号称呼就显得冗长了,就改用庙号吧。

值得一提的是唐宋两朝都认了一个厉害的祖先,也给他们上了庙号——唐圣祖李耳、宋圣祖赵公明,一个太上老君(怪不得唐武宗要灭佛),一个初代武财神赵公明。

唐宋谥号突出一个混乱,宋太祖英武圣文神德皇帝、宋太宗神功圣德文武皇帝、文明章圣元孝皇帝,不知道到底哪个字才是他们真正的谥号,还会出现好几个皇帝抢一个字用的情况。

明清的谥号虽然长,但是和唐宋比有了进步,至少大家都知道要哪个是真正的谥号,明清各取两个朝代为例,朱元璋:开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝,朱棣体天弘道高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝,康熙合天弘运文武睿哲恭俭宽裕孝敬诚信中和功德大成仁皇帝,乾隆法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯皇帝。明朝前四个字都是X天X道,清朝都是X天X运,表示他们是受了天命的,后面的都是吹嘘他们的功绩,只有倒数第三个字才是他们的谥号,所以朱元璋是明高帝,朱棣是明文帝,康熙是清仁帝,乾隆就厉害了,清纯帝!

最后是年号了,最开始我们的祖先使用天干地支纪年,比如这年是甲子年,那年是戊戌年,但是六十年一个甲子,容易造成误会,汉武帝就发明了年号。前140年汉武帝宣布这年是建元元年,以后你们都不需要用天干地支的那一套麻烦东西了,一二三四五比甲乙丙丁戊方便多了。想法是好的,但是汉武帝换年号实在是太频繁了:天上有彗星出现,改元元光;捕猎抓到一只鹿,改元元狩;要去封禅泰山了,改元元封。汉武帝一共使用了11个年号,其实一点不方便。

年号上真正过分还是李治和武则天两口子,各自用了十多个。这里重点说一下武则天,毕竟她只当了15年皇帝:天授、如意、长寿、延载、证圣、天册万岁、万岁登封、万岁通天、神功、圣历、久视、大足、长安和神龙,加上她当太后实际掌握权力时期的光宅、垂拱、永昌、载初,足足17个。特别是三个四字的“万岁”年号,我觉得她实在是太过于迷信了。如意用了五个月,延载七个月,证圣八个月,天册万岁和万岁登封甚至只有两个月。

这个时期的江湖好汉可能比较痛苦:

“你哪年生的?”

“大足元年,你呢?”

“万岁通天元年。”

“万岁通天、神功、圣历、久视、大足、长安,你比我大五岁,我要管你叫哥。”

另外不同的皇帝也会使用相同的年号,宋太祖赵匡胤即位后让丞相赵普想年号,赵普费尽心思想了一个“乾德”,北宋灭后蜀后,赵匡胤发现后蜀宫人中有一面铜镜上刻有“乾德四年制”的字样,一问才知道“乾德”在四十多年前就被前蜀后主王衍用过了。赵匡胤就感慨“丞相还是要用读书人啊”,赵普非常羞愧,回去就开始发奋学习。

明朝以后,朱元璋觉得频繁改元实在不方便纪年,一直使用洪武年号,后来明清的皇帝都效仿基本就只用一个年号,例外就是明英宗朱祁镇有“天顺”和“正统”,清太宗皇太极有“天聪”和“崇德”,一个是因为留学回来抢了儿子的皇位(不夺门也是朱见深即位),一个是显示自己从后金可汗变成清朝皇帝。因为基本上都是只有一个年号,所以我们就用年号称呼明清皇帝。

最后两个关于清朝庙号故事:

1.雍正太崇拜康熙,给了定了一个不伦不类的圣祖,本来顺治的世祖就很强行了,结果圣祖一来清朝直接“三祖一宗”,拉低庙号的含金量;

2.嘉庆给父亲乾隆上了高宗,乾隆在生前告诉王公贵族和朝廷重臣,自己死后不给上“祖”的庙号,表面谦虚,实际上是在暗示自己要祖。结果嘉庆反手就给父亲乾隆上了一个高宗,高宗表面是美谥,但实际上宋高宗以后就没人用了,嘉庆可能是因为老爹压制他三年非常不满,故意恶心一下乾隆。