玉器在中国的发展自新石器开始源远流长,是理解中华文明起源发展的重要基础,也是讲清楚中国文化源流和特质不可回避的重要内容。

2023年11月7日开幕的“玉润中华”,是南京博物院庆祝建院90周年特展,也是一场关于玉器、玉文化和中华文明史的盛宴。笔者受邀参加了南京博物院“玉润中华——玉文化与中华文明”学术研讨会,因此有机会获得夜场观展的特殊机会,在会期前后也跟着拥挤热情的观众反复观展多次。从考古专业和普通观众的角度,这个展览都值得推荐,不容错过。

正如展览副标题“中国玉器的万年史诗图卷”所言,“玉润中华”时间跨度之长、空间跨度之广,都是同类展览之冠。展品来自全国四十余家文博单位,共600余件。展览共分三个大的展区,分别是新石器时代的“玉生华夏”,三代至汉的“玉成中国”,以及魏晋至明清的“玉美神州”。“玉生华夏”由玉器起源阶段的“万年”和史前玉器多元发展阶段的“星辉”两个单元组成;“玉成中国”分为夏商西周时期行礼以玉的“呈礼”阶段,和东周两汉时期君子为玉的“比德”阶段;“玉美神州”则是包括了从三国魏晋到唐宋阶段体现多元交融的“琼华”单元,和体现明清玉器手工业高峰的“巧思”单元。整个展览的单元划分,呼应了中国历史发展的宏观节奏,用玉器书写了中华文明的历史长卷,也由玉文化体现出中华文明不同阶段的特质和时代精神。

从考古工作者角度观展,最值得称道的无疑是整个展览体现出的学术性和当代性。这不是一个单纯的精品文物展,而是处处体现出策展人将玉器置于不同情境中的“苦心”。

首先,以考古出土背景为依据复原的,是从新石器开始各类玉器饰品的穿戴使用方式。从黑龙江小南山出土最早的玉玦作为耳饰,到江苏东山村马家浜晚期M101开始出现用玉璜组佩当作颈饰,再到良渚早中晚不同时期高等级男女的全套佩玉体现出超越装饰性的礼仪制度。根据墓葬中出土位置来复原各类玉器的使用方式,这是考古学研究玉器的重要途径和成果,在展览中通过人形牌“穿戴”的方式向观众展示,非常清晰直观。一方面不多费口舌就解释了各类玉器的功能和使用方式,另一方面也体现出早期玉器从“以玉为美”的装饰品到“以玉为礼”的身份标志物这样一个发展历程。

用人形展示的良渚文化玉器使用

第二类颇费心思的,是用玉器同其他出土文物和文献相互印证来展示的“情境”。比如凌家滩出土的玉钺,和同时期江苏海安青墩出土的陶质装柄钺模型一起展示;仰韶文化的玉石钺,则佐以鹳鱼石斧彩陶缸的图像资料。虽说对于专业学者而言,钺在新石器时代是具有象征意义的穿孔石斧可谓通识,但对于普通观众来讲,这样的互证才能望而生义,看懂钺这类玉器。又比如在展示汉代流行的“贝带”装饰和玉具剑时,通过不同地点出土陶俑和各类玉器实物的辉映,体现出文献记载中西汉早期贵族的穿戴规格。还有印象颇深的一例是青岛土山屯西汉晚期墓葬出土的玉韘形佩,同出的墨书遣册上记录了“玉玦一”,两者互证可知当时的“玦”就是贵族佩挂于腰间被学界称为韘形佩之物,可见玉玦到两汉时期已经有了不同的用法和意义。这些由专业研究所谓多重证据法得来的对玉器及其所处时代社会的认识,通过多重展示的手段表达给了观众,一个玉器展览的展品不惟玉器,也算是特色之一。

汉代韘形佩(玦)同出土墨书遣册互证

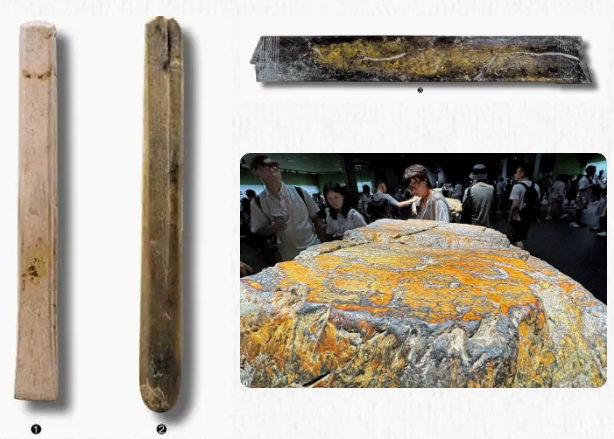

还有一些超出玉器的展品和展示方式,则可以说是对历史场景的复原。比如明代文人案头复原的各类文房四宝和玉器,观众里的“文玩”爱好者看了肯定也会爱不释手,文人精神和玩好之趣就这样通过场景复原连接了古今(图六)。而有些历史场景的复原可能只有考古专业的同行才能体会,比如在展示石峁文化玉器时,借展了一块同样出土于石峁遗址的石雕,我一开始以为是要说明石雕纹饰同肖家屋脊文化玉器的渊源,但发现石雕是同石峁出土的玉钺玉刀这些片状带刃玉器放在一个通柜,因此猜测策展人是要体现“藏玉于墙”的石峁文化用玉特点,一块石雕、一把玉钺,就完成了展览对北方那座巍峨石城的抽象复原。

明代文人案头复原

除了将玉器置于历史语境中这个特点,展览中还有很多策展团队学术功力的体现。最突出的当然是选择展品的用心。首先有很多新成果新发现及时体现在了本次展览中,比如黑龙江小南山出土的目前中国最早的玉器,湖南孙家岗和湖北谭家岭出土的肖家屋脊文化玉器的重要新发现,还有凌家滩众所周知的6件玉人之外近年新发现的残断立体跪坐玉人等,这些展品均来自最近几年的全国十大考古新发现,这也使得这个展览具有了时效性。而我不够熟知的历史时期玉器中,相信也不乏这样的用心。战国两汉玉器中,让我这个外行最眼前一亮的是来自于巢湖博物馆的一组战国晚期玉器,玉璧、玉卮,件件精品;而定州博物馆藏中山王墓出土的东汉时期西王母玉座屏,精彩程度更是让人驻足不前。一般人就算对两汉玉器略有了解恐怕也不及这样来自地方博物馆的重要文物。战汉之后玉器的发展繁荣,使得展品的挑选不再局限于各省级考古机构和博物馆,这也需要策展团队具有足够的学识和慧眼,才能兼顾展品的代表性和新鲜感。

另一个体现策展人学术功力的是对各类玉器年代的准确识读和“物归原处”的大胆安排。由于“玉”独特的材质具有恒久性和便携性,因此同样的玉器常常超越时空框架的限制,出现在不同地域和不同时代中,就像乾隆皇帝喜好收藏上古玉器一样,玉器的延续发展进程中不乏长距离交流和各类“早期遗留物”。在这次展览中,比比皆是被放回玉器制作年代的“晚期”文物。比如新石器时代长江中游肖家屋脊文化玉器的展示单元中,就有出土于西周时期山西曲沃羊舌墓地的一件玉神面,以及首都博物馆、故宫博物院等收藏的肖家屋脊玉器。比如晋侯墓地、虢国墓地等西周重要的贵族墓地中,常常出土来自商代的早期遗留物,有些是有领环、玉戈这样惟殷商流行的玉类,也有些是制作工艺上可以看出商代技术特色的小型玉器,这些都被放到了商代的展示单元,一方面丰富了展览当中商代玉器的分量,一方面也使得西周时期行礼以玉的特质更为突出和纯粹。还有像海昏侯墓和南越王墓当中的一些带有战国时代风格的玉器,也都被放回到东周不同列国地区的展块当中。有意思的是,肖家屋脊文化所处的龙山时代、商周之际和战国晚期,均是人群交流和社会融合的大时代,后世所得的超越时空的遗留物多来自这样的历史阶段,正是玉文化体现时代精神和文明特质的最好证明。

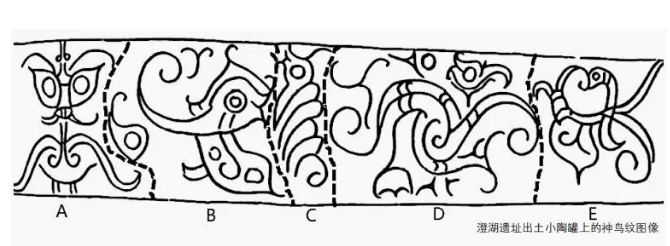

在庞大的主线下兼顾玉器研究的不同视角和尺度,也是“玉润中华”展览值得反复观看之处。以“星辉”为题的新石器时代晚期,单独划分了让红山文化和凌家滩文化相互“对话”的单独展区,就兼顾了以考古学文化为单元的区域视角和以玉器为线索的文化交流互动之意,尤其是看到体型庞大的牛河梁16地点出土玉人,和凌家滩玉人置于同一个空间内,颇有意味,值得比较。同样,对良渚文化玉器的展示显得尤为全面系统,兼顾了玉器料、型、纹的特质,包括了生产体系、使用制度和精神观念等不同维度。熟悉良渚文化的可能会发现来自反山M20的四件玉琮并没有按照共存关系集群展示,乍一看这似乎拆解了玉器出土的配伍关系,但稍留心就会发现,这四件玉琮根据各自的特点分别讲述了关于良渚玉器不同的故事,包括葬玉礼仪制度的体现,神人兽面纹饰的比较和良渚玉器的选料。在有限的展示空间内,能兼顾良渚文化不同阶段不同区域的社会,纹饰母题的嬗变甚至源流,一方面得益于南博丰富的文物资源和浙江同行的鼎力支持,另一方面也是策展人学术追求的体现。另一个让我反复观看的展区是东周阶段,这一单元的主题是“比德”,主线是玉器从外化的礼仪秩序往个人德行及审美的转变,副线则是以春秋战国各列国为区域单元的多元比较。山东临淄出土的春秋晚期水晶玛瑙玉串饰,同本地区战国晚期出土的楚式玉组佩遥相呼应,这两组展品均突出体现了由材质及设计之美,观众转身回眸,便间于齐楚,在务实的齐文化和浪漫的楚文化间穿越数百年,看到了那个缤纷多彩的战国时代。

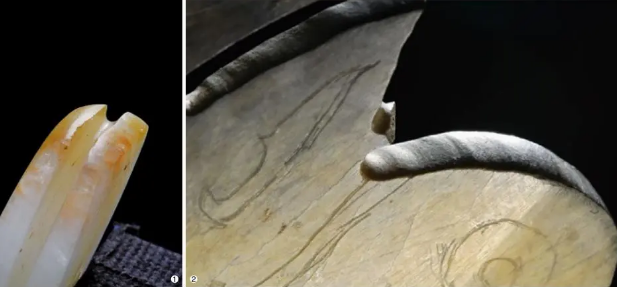

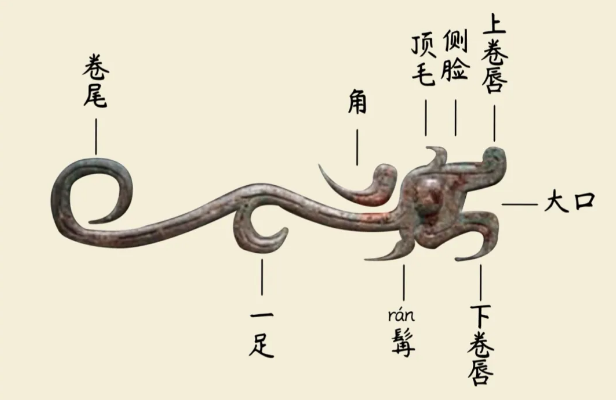

需要提到的还有展览的形式和灯光设计。玉器本身器型很小,需要被观看的重点有时是纹饰细节,有时是材质温润,又各有不同,因此玉器展览对灯光和形式设计的要求很高。“玉润中华”展览设计了不同的主色调来呼应展线上的内容和节奏,比如一开始以绿色为背景,渐次变成深蓝色的展块,然后是黑色背景,最后明清皇家玉器辅以红色。用这样的方式潜移默化地带动观展的节奏,形式设计完全没有喧宾夺主之处,是不让观众看热闹,引领观众看门道的意思。从专业角度讲,这次的打光也是非常细致用心,很多之前在图录或者展厅中没有办法观察的纹饰细节和制作痕迹,这次都能清晰地展现,甚至可以直接拍摄下来。比如山西黎城出土的龙山时代刻纹玉钺,江苏溧阳采集的龙山双面刻纹玉圭等等,因为这类刻纹较浅,加上传世过程中多有磨损,因此无论发表线图还是现场观摩都有所欠缺,这次的展示当可补足这样的遗憾。展柜中各类配合文物的集中光束,也使得每一件展品都是主角,静静地站在舞台中央,摆出它最美的角度,吸引着众人的目光,也教会观众去领略文物之美。

清代仿古玉容器

最后,个人而言遗憾有二。第一是在新石器部分,还有不少区域社会的玉文化未能得到充分展现,比如,仰韶文化,大汶口文化和齐家文化没能得到充分展示,只用了几件南京博物院的旧藏。没能完全体现玉生华夏中的“华夏”部分。但瑕不掩瑜,要用600余件文物讲述万年玉器与文明史,我想这样的遗憾总是难免的。遗憾之二是囿于我的学识所限,对于玉美神州的部分,无法充分体会到策展人的匠心和文物之美,策展人左峻先生原先就主笔过玉器通史当中的三国魏晋南北朝玉器,肯定最后一个章节中也充满了巧思和亮点,希望有机会能看到其他专家的点评和策展人自己的解读。

很高兴得知这个展览的展期会跨越龙年,到2月18日闭展。在此,以观展心得的方式向广大读者和观众隆重推荐。评价一个展览肯定会有不同角度和标准,“玉润中华”无疑是一个精彩的玉器展,同时也绝不只是一个关于文物的展览,我想这就是对它最好的评价吧。